Come mettere a nudo vizi e manie dei grandi

2 Settembre 2010 - 10:45Faulkner,Bloom, Munro e tantissimi altri scrittori svelano i loro segreti davanti ai microfoni della mitica Paris Review

Mark Twain, che oltre essere uno dei padri del romanzo americano fu anche uno straordinario giornalista, odiava le interviste, pur avendone concesse innumerevoli durante la sua carriera. Le giudicava inadeguate, fuorvianti, superficiali. «L’intervista - ha lasciato scritto in un saggio inedito di poche paginette risalente agli anni 1889-90 e da poco ritrovato tra le carte di un vecchio archivio - non è stata un’invenzione felice ed è forse il più povero dei modi per scoprire l’essenza di un uomo». Forse sì: a capire un uomo non serve. Ma a capire uno scrittore, se è fatta bene, sì. Eccome.

E l’esempio letterario più eclatante e luminoso, in questo senso, sono le leggendarie interviste della Paris Review che dal 1953, quando fu fondata a Parigi (oggi ha sede a New York), accanto a poesie e racconti pubblica la rubrica «The Art of Fiction», nella quale vengono intervistati i più grandi scrittori del mondo. Pezzi talmente belli e talmente importanti per capire la letteratura del Novecento che i migliori sono stati antologizzati dall’attuale direttore della rivista, Philip Gourevitch, in una serie di quattro volumi il secondo dei quali esce oggi in Italia: The Paris Review. Interviste Vol. 2 (Fandango, pagg. 486, euro 22; traduzione di Maria Sole Abate; il primo è uscito l’anno scorso).

Si dice che l’intervista sia la regina del giornalismo. Ma anche la puttana. Nel senso che se esce bene è l’articolo più bello che ci sia da leggere, ma se esce male è il peggiore. E determinare una cosa o l’altra, curiosamente, non dipende affatto dall’intervistato, ma dall’intervistatore. Se chi fa le domande è un cane, anche l’intervista impossibile a Jerome D. Salinger sarebbe uscita una porcata. Se invece chi le fa conosce bene il mestiere, anche una chiacchierata con un poetastro può diventare divertente.

E i giornalisti della Paris Review il mestiere lo conoscono più che bene. Si preparano con scrupolo maniacale, leggono il più possibile, dedicano all’intervistato ore se non giorni di lavoro, poi scrivono, riscrivono, verificano, tagliano, asciugano, montano, fanno rivedere tutto all’interessato e infine pubblicano. Si chiama professionalità. Così il risultato è qualcosa di imperdibile.

Leggere bighellonando da una pagina all’altra i pezzi dell’antologia è come entrare nel corrispettivo culturale del mercatino di Portobello Road, dove si trova di tutto: suggerimenti (la scrittrice canadese Alice Munro, in un pezzo del 1994, sconsiglia di correggere racconti dopo averli pubblicati: «Ho fatto spesso delle correzioni del genere che si sono poi rivelate un errore perché non mi trovavo più nel ritmo del racconto... Forse è meglio rinunciare a questo tipo di atteggiamento. Arrivi a un punto in cui dovresti solo dire, come faresti con un figlio, “Non è più mio”»), pettegolezzi (Harold Bloom, intervistato nel 1991, ricorda di come fece infuriare Norman Mailer quando gli stroncò il suo Antiche sere mettendosi a fare il contro preciso delle sodomie eterosessuali e omosessuali contenute nel romanzo: «Fui piuttosto colpito dal totale, includendo il protagonista che riusciva a sodomizzare un leone. Ma in effetti Norman ha molta fantasia al riguardo»), insegnamenti (James Baldwin, predicatore della Chiesa Pentecostale dall’età di 14 anni e scrittore dall’età di 24, nel 1984, tre anni prima della morte, diede un’inquietante spiegazione della differenza tra parlare e scrivere: «Quando sei sul pulpito devi dare l’idea di sapere esattamente di cosa stai parlando. Quando scrivi, cerchi di scoprire ciò che non sai. Ricorrere al linguaggio della scrittura per me significa stanare quello che non vorresti sapere, che non vuoi scoprire. Ma c’è qualcosa che ti costringe a farlo comunque»), battute fulminanti (William Faulkner, nel 1956, consegna alla posterità la sua personalissima formula da seguire per diventare un grande romanziere, ossia «mescolare con audacia novantanove percento di talento, novantanove percento di disciplina, novantanove percento di duro lavoro»), e poi curiosità varie (leggendo si scoprono cose divertentissime sulle case di questi scrittori, sui loro gusti in fatto di alcol o di libri, sui rapporti con le mogli o con gli amici, come Graham Greene, che, intervistato nel 1953, sembra imbarazzato a spiegare la distinzione tra le sue opere dichiaratamente cattoliche e quelle che lui definisce puro «intrattenimento» ma racconta con disinvoltura di come riesca a scrivere solo quando è completamente sobrio, e non sembra ciò accada spesso, di come reputi passare il tempo con altri scrittori una forma di masturbazione, di come gli piaccia finire le serate nel suo club afro-americano dietro l’angolo...), e un sacco di aneddoti (come quando Isaac Bashevis Singer, nel ’68, ricorda la paralisi creativa che lo colse una volta trasferitosi da Varsavia a New York perché vedeva migliaia di cose che nella sua lingua non avevano un corrispettivo: «La metropolitana per esempio, non esisteva in Polonia e non c’era un termine per definirla in yiddish», e così per cinque anni non scrisse nulla, «perché avevo la sensazione che la mia lingua si fosse estinta»).

Sulla passerella della Paris Review, davanti ai taccuini e ai registratori dei giornalisti, sfilano in pompa magna premi Nobel e semi-sconosciuti, maestri e quasi esordienti, narratori e critici, saggisti e poeti. Fermarsi ad ascoltarli vale quanto leggere un buon romanzo: è insieme divertente e formativo.

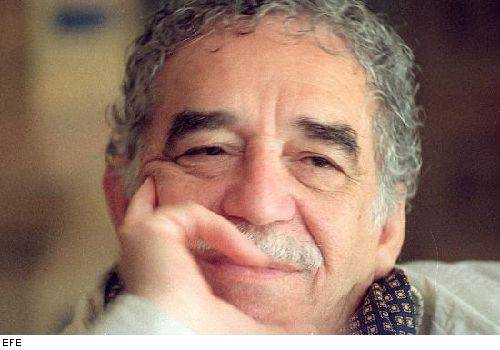

Toni Morrison, che prima di vincere il Nobel per la Letteratura fece l’editor per vent’anni, dice una cosa che sembra molto sensata sui suoi ex colleghi: «Quelli bravi fanno la vera differenza. È come un prete o uno psichiatra; se trovi quello sbagliato, allora te la cavi meglio da solo». Gabriel García Màrquez invece dà un consiglio definitivo a proposito dell’incipit: «Già nel primo paragrafo si risolvono la maggior parte dei problemi legati al romanzo». Mentre William Gaddis, l’autore-culto che nel 1955 pubblicò il capolavoro Le perizie e poi più niente per vent’anni, spiega i motivi per i quali ha sempre preferito evitare le interviste sul suo lavoro: «Per la convinzione che l’opera debba reggersi da sola - quando affiorano delle ambiguità sono volute e non ho alcuna intenzione di corrergli dietro con delle spiegazioni - e per il terrore che le domande vengano da qualcuno che non conosce l’opera: “Lavora secondo delle abitudini precise ogni giorno?”, “Su quale parte del foglio scrive?”, quella robetta lì da talk-show, da cinque minuti di celebrità, che trasforma l’artista creativo in uno performativo. Ma non mi sembra essere questo il caso...».

No, infatti, trattandosi della Paris Review non è proprio questo il caso.

- dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 20:00

- sabato, domenica e festivi dalle ore 10:00 alle ore 18:00.