L'Australia a un bivio tra Cina e Stati Uniti

4 Giugno 2018 - 08:51Canberra all'affannosa ricerca di un nuovo collocamento tra Stati Uniti e Cina, in un contesto di drammatici mutamenti regionali

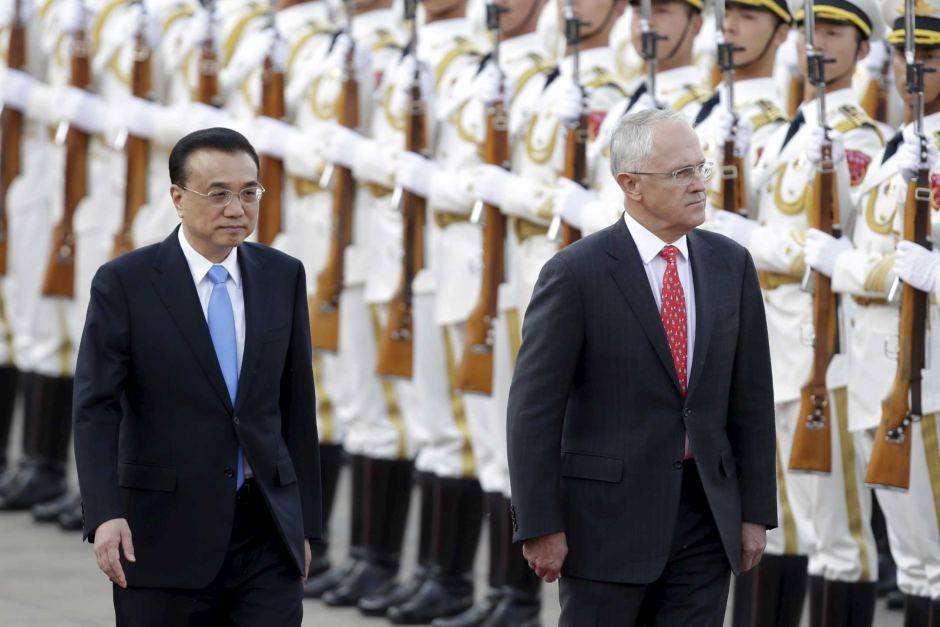

L’Australia del premier Malcolm Turnbull è impegnata in questi mesi in un difficile tentativo di adattamento al mutevole contesto degli equilibri strategici ed economici nell’Asia-Pacifico. Proprio in questa regione, forse più che in qualunque altra nel globo, insistono simultaneamente due delle principali forze di accelerazione del divenire storico contemporaneo: da un lato la rapida ascesa della Cina a potenza rivale degli Stati Uniti; dall’altra, l’elezione a presidente Usa di Donald Trump, con la sua inedita quanto dirompente visione del quadro delle relazioni diplomatiche ed economiche globali.

Assieme a Stati Uniti, Giappone e India, l’Australia costituisce uno dei quattro vertici della cosiddetta “regione indo-pacifica libera e aperta”: tale visione strategica, formalmente enunciata da Trump soltanto lo scorso novembre, è il fulcro su cui poggia il tentativo di Washington e Tokyo di contenere l’espansionismo marittimo di Pechino nel Mar cinese orientale. Proprio lo scorso novembre, Canberra ha pubblicato il suo primo Libro bianco della politica estera in 14 anni. In quel documento ufficiale, di carattere analitico e programmatico, l’Australia prende posizione in maniera del tutto inedita contro l’egemonismo della Cina nella regione, esprimendo “preoccupazione” per “la portata e l’intensità senza precedenti delle attività cinesi”: un chiaro riferimento alla militarizzazione unilaterale degli atolli contesi di Spratly e Pracel. La presa di posizione di Canberra ha innescato, come prevedibile, una reazione immediata da parte di Pechino. Il ministero degli Esteri cinese ha bollato il Libro bianco australiano come “irresponsabile”, pur auspicando una partecipazione più attiva di Canberra alle dinamiche regionali.

Il crescente antagonismo tra Australia e Cina, che negli ultimi mesi ha spinto Pechino a negare visti d’ingresso a diversi ministri e funzionari australiani, è legato in misura forse ancora maggiore al profondo sospetto che caratterizza ad oggi le relazioni bilaterali. Il governo del premier Turnbull denuncia da oltre un anno gravi ingerenze di Pechino nella politica australiana e nella sua economia, ricorrendo a toni e argomentazioni che ricordano molto quelli riservati alla Russia da Washington e delle Capitali europee, dopo la crisi ucraina e l’elezione di Donald Trump. Nei mesi scorsi la Cina è stata accusata dalla politica e dai media australiani di aver sostenuto economicamente candidati politici locali, di aver rapito dissidenti nel paese, di aver esercitato influenze e restrizioni sulla stampa locale in lingua cinese e di aver spiato gli studenti cinesi in Australia. Alla fine dello scorso anno il governo conservatore australiano ha presentato una serie di norme tese a contenere le influenze straniere sulla politica, che prevedono, tra le altre cose, un registro ad hoc dei soggetti impegnati in attività lobbistiche. In quell’occasione, Turnbull ha denunciato interferenze politiche da parte di “servizi d’intelligence” di altri paesi. Stando a indiscrezioni diffuse dalla stampa australiana la scorsa settimana, la dura retorica e gli interventi legislativi del governo liberalconservatore australiano sarebbero l’esito di una vasta indagine segreta, che avrebbe rivelato un decennio di infiltrazioni di Pechino ai danni di tutti i livelli della politica australiana. Quasi a confermare questa clamorosa indiscrezione, Canberra ha annunciato pochi giorni fa l’avvio del più vasto processo di revisione dell’apparato d’intelligence e della legislazione sulla sicurezza da 40 anni a questa parte.

A questo scenario già complicato, si sommano gli effetti delle crescenti ostilità commerciali tra Stati Uniti e Cina, paesi da cui l’economia australiana dipende rispettivamente in termini di investimenti esteri ed esportazioni. L’insediamento dell’amministrazione Trump ha creato infatti un inedito paradosso nel contesto delle relazioni e dei ruoli internazionali consolidati: gli Usa – generalmente ancora ritenuti campioni della democrazia liberale – hanno rinunciato invece al ruolo di alfieri del globalismo economico e del multilateralismo commerciale. La Cina non ha esitato a raccogliere quei vessilli, così da rafforzare ulteriormente il proprio “soft power” a livello globale. Come scrive Hal Brands, professore della Johns Hopkins School of Advanced International Studies, “È rimarchevole vedere la Cina – una nazione illiberale (…) atteggiarsi a campione del sistema liberale e cooperativo forgiato dagli Stati Uniti”. L’Australia è per sua natura particolarmente sensibile a questo storico cambio di paradigma: il paese, infatti, ha goduto sin dai primi anni Novanta di una crescita economica praticamente ininterrotta, che le ha consentito di superare peplopiù indenne la crisi finanziaria asiatica del 1997-’98 e quella globale del 2008. Tale crescita è stata sostenuta, in misura non indifferente, dalla vorace domanda di materie prime della Cina, che non a caso oggi è il primo partner commerciale di Canberra e la prima destinazione delle sue esportazioni. Gli Stati Uniti, invece, mantengono il primo posto tra i partner d’investimenti dell’Australia con oltre 100 miliardi di dollari annui, anche se la Cina segue ormai da vicino al secondo posto con investimenti per circa 90 miliardi di dollari, stando a un rapporto di Kpmg ripreso anche dal “Financial Times”.

Canberra si trova insomma ad un bivio politico-diplomatico, economico e strategico. Una via d’uscita a questa “crisi d’identità” potrebbe giungere, in futuro, dal processo di integrazione delle nazioni dell’Asia Sud-orientale. Non a caso, l’Australia ha organizzato il 17 e 18 marzo scorsi il primo summit speciale con l’Associazione delle Nazioni del Sud-est Asiatico (Asean).

Durante l’evento, il primo ministro Turnbull ha posto l’accento proprio sulla “portata ed entità senza precedenti dei mutamenti in atto” nella regione.