Il compagno redattore della «Direzione generale per gli affari letterari e artistici», terminata la lettura del libro, lo depone sul tavolo. Sulle sue labbra appare un risolino, forse compiaciuto, forse ironico. Poi il compagno redattore stende la breve recensione, in cui fa riferimento a Don Chisciotte e a Sancho Panza. Peccato che la sua non fosse una semplice recensione. Era una recensione molto speciale , perché la «Direzione generale per gli affari letterari e artistici», nella Russia degli anni Venti, si occupava di censurare qualunque cosa fosse destinata alla pubblicazione. Così quel libro intitolato Da un villaggio in memoria del futuro o Il villaggio della nuova vita finì in un cassetto. Ne uscirà, per i lettori dell'Unione Sovietica, sessant'anni dopo, nel 1988, sull'onda della perestrojka gorbacioviana.

Dal suo punto di vista, il compagno redattore aveva ragione da vendere. Dopo una rivoluzione e la conseguente guerra civile, diffondere quella roba sarebbe stato come distribuire per tutto il Paese migliaia di mine in forma di copie. Il villaggio di cui scriveva l'ormai ex compagno Andrej Platonovic Klimentov (iscrittosi al Partito nel '20, già nel '21 aveva restituito la tessera), per la storia della letteratura Andrej Platonov, è infatti il luogo dove il comunismo muore in culla, dove la convivenza fra poche anime, più morte di quelle di Gogol', dopo la mattanza in piazza dei borghesi, rivela l'impossibilità antropologica del regime. Un'impossibilità non politica, a dispetto di Marx ed Engels, bensì psicologica, fisiologica, organica addirittura. Ogni uomo, sia il muzik sognatore o l'integerrimo soldato dell'Armata Rossa, il fabbro anarchicheggiante o il vecchio nostalgico, il bolscevico fedele alla linea o la mendicante con figlioletto malato, dice Platonov, è, appunto, un uomo o una donna: cioè un mondo a sé stante. E se le contingenze di una guerra mondiale, di una rivoluzione, di una guerra civile li portano a percorrere un tratto di strada insieme, non sarà obbligandoli alla fratellanza (universale, fra l'altro) che si farà il loro bene.

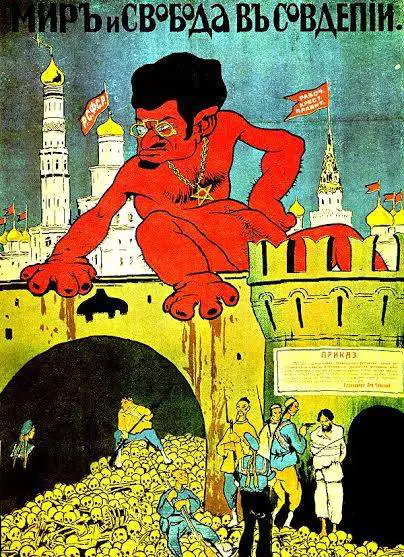

Romanzo corale e rurale, Cevengur (questo il titolo con cui ora viene proposto da Einaudi per la prima volta in edizione integrale a cura di Ornella Discacciati, pagg. 501, euro 26) prende il nome proprio dall'immaginario paesello della steppa che nelle intenzioni di un manipolo di aspiranti compagni dovrebbe tramutarsi nel paradiso del proletariato. Un proletariato, peraltro, pressoché nullafacente, a partire da Cepurnyj, il boss locale, per proseguire con Kopënkin, comandante dei bolscevichi combattenti, e Aleksandr «Sasa» Dvanov. Sono loro il Sancho Panza e il Don Chisciotte intravisti dal compagno-redattore-recensore-censore dal quale siamo partiti. Da una parte il cinico uomo dell'apparato che s'intenerisce soltanto nel ricordo di Rosa Luxemburg, dall'altra il giovane disincantato orfano del padre pescatore suicida in un lago, poi adottato dal mite Prochor Abramovic e da sua moglie, quindi operaio delle ferrovie, studente del Politecnico e infine arruolato fra i presunti «buoni». La dimensione urbana è soltanto sfiorata, dall'affresco a tinte fosche e grottesche di Platonov, appena un cenno a Lenin che, nella reggia del Cremlino, pensa e scrive indefesso. Scelta ovviamente azzeccata, poiché l'anima russa resta abbarbicata alle monumentali stufe di campagna, scorre sulle rive dei fiumiciattoli, palpita nelle catapecchie polverose o ghiacciate.

L' ouverture , affidata alle suggestioni paniche dell'artigiano Zachar Pavlovic, dà il tono a una narrazione in cui l'umanizzazione della natura è il contraltare alla disumanizzazione dei personaggi, attori di quella che Discacciati chiama, nella Prefazione, la «metautopia» dell'autore, «una riflessione originale sulla ricezione dell'utopia rivoluzionaria tra le masse, accompagnata da una personale concezione della storia che al meccanico susseguirsi di tappe giustificate dal progressivo avvicinamento alla liberazione rinfaccia il sacrificio delle sofferenze del singolo, svilite in nome di un radioso futuro». In una steppa simile al Far West di un'altra utopia, questa volta ruvidamente (e individualmente) meritocratica, nella micro società di Cevengur chiusa e resistente alle novità che pare una comunità di Amish, in dialoghi da teatro dell'assurdo alla Beckett dove il «signor Godot» è l'avvenire spersonalizzante del socialismo reale, Platonov allestisce una grande recita che ha per protagonisti soltanto comparse.

Dicono che quando Stalin lesse il romanzo, a margine commentò con una sola parola: podonok , cioè «feccia», «miserabile».

Era la condanna alla morte civile dello scrittore, il quale finì, dimenticato da tutti, a fare il portinaio dell'«Istituto di Letteratura Gor'kij», in attesa della morte fisica, avvenuta nel 1951, a 52 anni. Non gli era bastato (tutt'altro...) rivolgersi, per caldeggiarne la pubblicazione, proprio all'esimio collega Maksim Gor'kij. Ma il giudizio di Stalin era anche, letto a posteriori, la migliore delle recensioni.