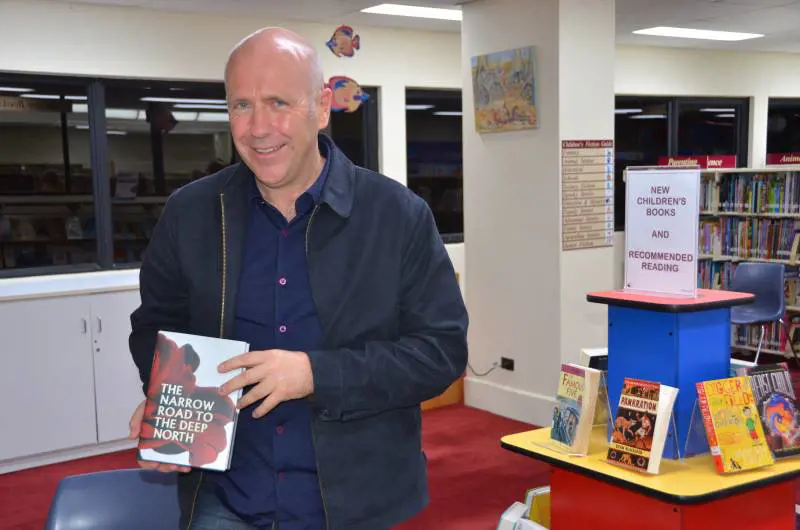

da Mantova

Nell'autunno scorso, La strada stretta verso il profondo Nord (Bompiani, pagg. 512, euro 20), di Richard Flanagan - Longford, Australia, 1961, autore tra l'altro del cult La vita sommersa di Gould (Frassinelli), ospite al Festivaletteratura di Mantova (domani ore 10.15) - vinse a sorpresa il Man Booker Prize . E qualcuno pensò che era proprio il classico romanzo adatto a vincerlo: una vicenda epica tutta al maschile, ambientata durante la guerra e che attraversa alcuni decenni di Storia. Tutto l'opposto del romanzo femminino di Ali Smith, che molti avrebbero amato vedere sul podio. Ma la verità è che la storia del chirurgo tasmaniano Dorrigo Evans, deportato durante la Seconda Guerra Mondiale in un campo di prigionia giapponese e costretto a partecipare alla costruzione della cosiddetta «Ferrovia della Morte», - la linea che, collegando Bagkok e la Birmania, avrebbe dovuto consentire al Giappone d'invadere l'India - è soprattutto una storia d'amore. E svela quel che gli uomini pensano dell'amore, l'amore grande, l'amore senza fine, molto più di tanti romance femminili. Schiavi, erano in quella giungla, o morti, e furono quasi duecentomila. Scavavano a mani nude nella roccia: da Kanchanaburi - dove di quel lavoro sono rimasti i resti del famoso «ponte sul fiume Kwai» - a Thanbyuzayat, base giapponese, per 415 chilometri. Dorrigo, nel romanzo, è l'uomo dei miracoli: cerca di salvare i compagni dalla fine per fame, malattia, violenza. Nel suo cuore, una donna: il ricordo del loro legame lo protegge. Ma guai a chiamarlo eroe.

Eppure ogni gesto di Dorrigo sembra eroico...

«Il romanzo non è sugli eroi. Tratta della complessità enorme dell'essere “umani”. Una complessità fantastica e assurda, ma che non è eroismo. Eroe è una parola che crea spesso fraintendimento. Può essere usata per manipolare l'idea di integrità, di Bene. Per ottenere consenso. Per commettere crimini. L'esperienza umana della generosità è individuale e il romanzo è il tentativo di comunicare questa esperienza incomunicabile».

Lei ha basato la vicenda in parte sugli orrori sperimentati da suo padre come deportato alla Ferrovia della Morte. Poi è accaduta una cosa terribile e strana.

«Mio padre è morto il giorno in cui ho terminato il romanzo. Non voglio dire che ci sia un legame, no. Però si sono verificate strane connessioni. Innanzitutto io non ho mai cercato questo libro. È stata la generosità di mio padre a crearlo e tuttavia non mi ha mai imposto alcuna idea. Sapeva che così mi avrebbe in qualche modo ammanettato alla sua storia. Ad ispirarmi è stato l'ascolto della durezza di quell'esperienza: io stesso sono figlio della Ferrovia della Morte».

Invece la storia d'amore è tutta farina del suo sacco.

«Viene dal racconto di un vicino di casa dei miei. L'ho buttata giù di corsa un giorno dietro i sottobicchieri da birra di un pub a Sidney. Solo anni dopo ho capito che potevo infilarla in questo romanzo. L'ho deciso perché dovevo illuminare il buio. Ci voleva un po' di speranza e la corretta espressione della speranza è l'amore, scoperta di eternità. Ecco perché ci vuole amore nelle storie di guerra e morte nelle storie d'amore».

Questo è un romanzo d'amore o di guerra?

«Su molte forme d'amore. Familiare. Coniugale. Tra amici. Amore per il senso del dovere. L'amore è dietro ogni cosa e non sempre porta felicità. Ma è l'essenza di tutto ciò che siamo».

Ci ha messo 12 anni e 5 stesure a finire il libro. È vero che ha bruciato tutto il lavoro precedente?

«Cancellato l'hard disk, bruciato i manoscritti. Sul barbecue. Una catarsi. Solo così potevo ripartire da zero. Se ti porti dietro ciò che hai scritto, va in cancrena. Lo scrittore deve creare qualcosa di nuovo ogni mattina. Non può appoggiarsi su cose morte il giorno prima. Deve ogni volta essere “vero” da capo. Il già scritto è solo ottima spazzatura».

Da che cosa ha capito che il libro era finito?

«Da due cose. Un romanzo, alla fine, diventa un universo a se stante. Con sue leggi. E va avanti da solo, si autogoverna, non puoi più intervenire. E poi, alla fine, realizzi che sei vuoto. E che per quanti sogni tu abbia avuto su quella storia, non puoi più scrivere niente».

Lei ha cominciato a pubblicare in un modo bizzarro...

«Ho fatto l'imbianchino e la guardia fluviale. E avevo un amico, allora, che faceva la guardia del corpo per John Friedrich, il più grande truffatore australiano, roba da centinaia di milioni di dollari, John aveva firmato un megacontratto per la sua autobiografia. Ma non si decideva a finirla. Il mio amico gli disse “Hei, ho qualcuno in Tasmania che ti può aiutare”. Diecimila dollari per fargli da ghostwriter. Era un uomo terribile, ho dovuto “rifargli il trucco” letterariamente.

Ma a metà del lavoro si uccise. A quel punto gli editori ai agitarono e dovetti terminare alla svelta. In tutto sei settimane. Il mio apprendistato. Non è un buon libro, magari, ma mi ha insegnato a scrivere, e a scrivere in fretta».