Il Risorgimento "opera" liberale. Le teorie di Gramsci? Sbagliate

19 Maggio 2024 - 06:00Il grande storico smontò la tesi della mancata emancipazione proletaria: l'unità fu il capolavoro di una borghesia innovatrice

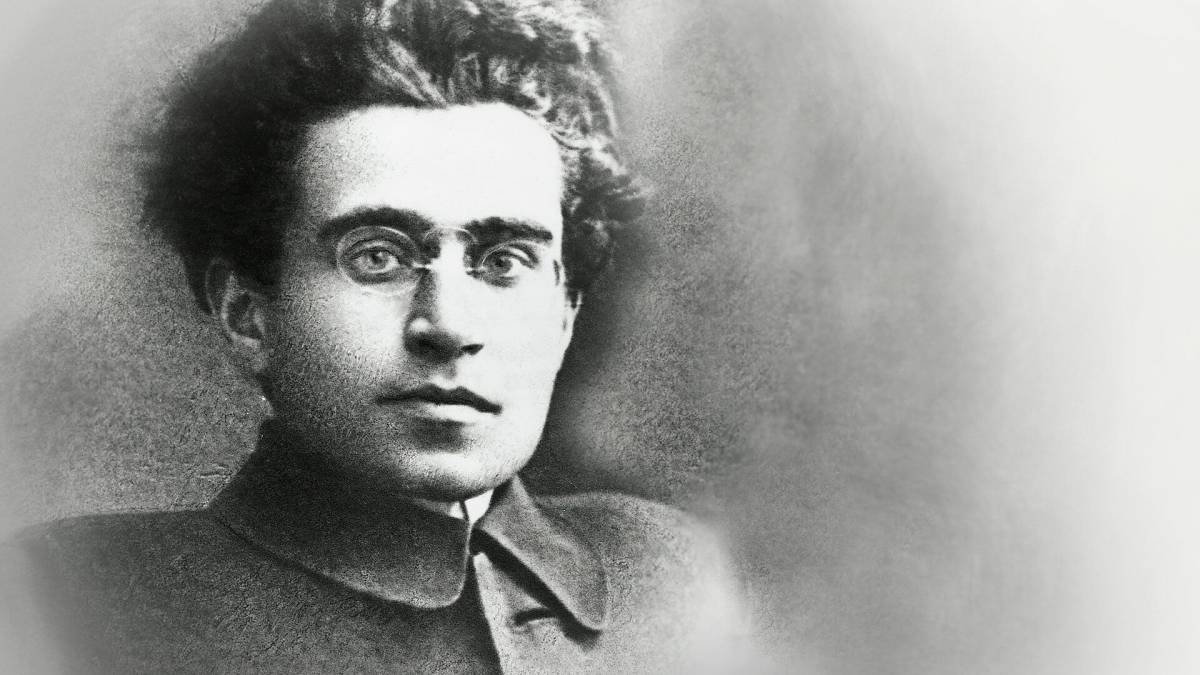

Verso la metà degli anni Settanta, uno dei maggiori storici italiani, Franco Valsecchi, tenne a Milano una conferenza sulla storiografia italiana sul Risorgimento. Con la verve che gli era tipica riepilogò le interpretazioni che ne erano state date, da quelle «ufficiali» a quelle non più legate alle esigenze politiche di celebrazione dello Stato unitario. Fece notare come, da un certo momento in poi fosse diventata centrale nel dibattito storiografico l'interpretazione di Antonio Gramsci che aveva parlato del Risorgimento come di una mancata «rivoluzione agraria», ma aggiunse che quella tesi era stata smontata da Rosario Romeo che si stava cimentando con la biografia del Conte di Cavour.

La critica di Romeo a Gramsci costituisce un momento fondamentale nella storia della storiografia italiana sul Risorgimento. Quando la formulò verso la metà degli anni Cinquanta, Romeo era un giovane storico - aveva da poco superato i trent'anni - ma aveva già pubblicato un'opera importante, Il Risorgimento in Sicilia, che aveva innovato gli studi in argomento facendo vedere come, dopo secoli di isolamento, la Sicilia, grazie al processo di modernizzazione politico-culturale frutto del contatto con la vita italiana ed europea del tempo, avesse poco alla volta superato il tradizionale autonomismo isolano.

Per la verità - come ha ricordato Guido Pescosolido nella bella prefazione al volume di Romeo Il giudizio storico sul Risorgimento (Istituto per la storia del Risorgimento Italiano, pagg. 184, euro 17) - le tesi di Gramsci suscitarono reazioni dure da parte di studiosi come Benedetto Croce, Carlo Antoni e Federico Chabod, che le bollarono come una «operazione metastorica». La confutazione di Romeo si mosse su altro terreno rispetto a quello battuto dai grandi esponenti della storiografia etico-politica di ispirazione liberale. Alle loro obiezioni egli ne aggiunse altre studiando il mancato o ritardato sviluppo industriale del Paese: dimostrò che una rivoluzione agraria di tipo gramsciano non avrebbe potuto verificarsi nella penisola e che, qualora si fosse realizzata, avrebbe ritardato, e non accelerato, il processo di industrializzazione travolgendo, sì, il latifondo meridionale ma anche ogni altra forma di organizzazione produttiva capitalistica o para-capitalistica.

Partendo da queste premesse Romeo - e l'argomentazione fu sviluppato già nel volume Dal Piemonte sabaudo all'Italia liberale (1969) - presentò lo Stato unitario, nato dal Risorgimento, come artefice dell'industrializzazione della penisola. Ben a ragione Pescosolido fa notare che questa tesi era «la manifestazione più vistosa dell'aggiornamento teorico-metodologico della storiografia liberale e nel contempo la difesa più energica ed efficace del Risorgimento dall'attacco della storiografia marxistico-gramsciana».

Come ben dimostra Il giudizio storico del Risorgimento, Romeo fu attento lettore e profondo conoscitore della letteratura storiografica sul Risorgimento. Ed è anche grazie a tale conoscenza che egli poté scrivere opere importanti e destinate a rimanere come un punto fermo nella ricerca storica, prima fra tutte il monumentale lavoro su Cavour e il suo tempo (1969-1984), il cui connotato innovativo sta anche nel fatto di non essersi, l'autore, limitato alla ricostruzione dei fatti biografici, ma di aver inserito i momenti più significativi del processo risorgimentale nel conteso internazionale e sullo sfondo della vita economico-sociale.

Quando pubblicò la prima edizione di Il giudizio storico del Risorgimento nel 1966, Romeo era nel pieno della maturità di studioso. Aveva cominciato giovanissimo ad appassionarsi alla storia: la sua prima lettura storica fu Il Medioevo di Gioacchino Volpe. Poi si immerse nei classici della storiografia europea, da Sombart a Guizot, da Oncken a Croce, interessandosi, fra l'altro, della nascita degli Stati nazionali, del liberalismo e della democrazia. Nei suoi studi il Risorgimento assunse una posizione particolare come movimento di unificazione nazionale fondato sul binomio patria e libertà. Per lui lo Stato unitario, l'«Italietta liberale», fu l'artefice del progresso economico, politico e civile perché assicurò a tutte le regioni della penisola, pur con le comprensibili differenze territoriali, una crescita generalizzata e un'esistenza migliore di quella loro garantita dagli Stati preunitari.

Analizzando la letteratura storiografica sul Risorgimento, Romeo fa notare come il fascismo, identificando la nazione con il nazionalismo, abbia segnato una frattura nell'evoluzione politico-istituzionale di un Paese che si era venuto costituendo in unità secondo la linea di sviluppo del «moderatismo» politico incarnato da Cavour e del concetto di nazione coniugato con quello di libertà. Anche sotto il profilo storiografico, il periodo fascista segnò un punto di svolta perché mise in discussione quei discorsi interpretativi che, durante il ventennio, avevano finito per presentare il Risorgimento come una specie di anticipazione del regime.

L'analisi che Romeo fa degli studi, non soltanto italiani, sul Risorgimento è accurata e pacata ma non priva di puntuali osservazioni polemiche su certi tentativi revisionistici fatti da studiosi, anche stranieri, per ribaltare in maniera semplicistica risultati acquisiti o per mettere in discussione l'intera stagione risorgimentale e la storia stessa dell'Italia unita. Esemplificativi, in proposito, sono i riferimenti critici alle opere di Denis Mack Smith, in particolare al suo Cavour e Garibaldi nel 1860, che mette in discussione l'operato di Cavour presentandolo come espressione di una politica dominata dalla preoccupazione sia di tutelare gli interessi concreti della monarchia sabauda, sia di garantire a se stesso la permanenza al potere: una visione, questa dello storico inglese, tipica di una storiografia «radicale» che, individuando tare secolari nel carattere degli italiani e nello sviluppo della storia del loro Paese, finisce per stabilire un'improponibile linea di continuità in negativo fra Risorgimento, fascismo e post-fascismo.

Per Romeo, al contrario, il Risorgimento, versione italiana della ottocentesca «rivoluzione delle nazionalità», sviluppatasi all'insegna di una felice combinazione fra i concetti di nazione e di libertà, è un fenomeno storico che, al pari del processo di unificazione tedesco, ha allargato «in modo decisivo l'area dell'Europa moderna» e ha inserito «nella vita europea forze e componenti nuove» che hanno fornito «un apporto di capitale importanza al patrimonio civile del continente e alla sua capacità creativa».

Con una battuta pregnante, il mio maestro Franco Valsecchi invitava ad approcciarsi alla storia del Risorgimento pensando non già all'«Europa vista da Torino» ma a «Torino visto dall'Europa». È quanto ha fatto, magistralmente, Rosario Romeo che dell'Europa e dei suoi valori fu convinto sostenitore anche come parlamentare europeo.