Ospitata per la prima volta Downtown, nella nuova sede progettata da Renzo Piano che anima il Meatpacking District, ultima tendenza notturna dei quartieri di Manhattan, la Biennale del Whitney è giunta alla 78ª edizione, la prima dell'era Trump. Certo, non è chiaro se vi sia già una marcata differenza rispetto agli anni di Obama, anche perché i giovani curatori Christopher Y. Lew e Mia Locks stavano lavorando da tempo alla selezione dei 63 artisti. Possibile invece che la mostra, curiosamente senza un titolo, rappresenti una cerniera tra il prima e il dopo; e se è vero che i governi repubblicani (come quelli conservatori in Inghilterra) hanno spesso rappresentato terreno fertile, per diversi motivi, in ambito di produzione culturale - basti pensare agli anni '80 di Reagan - è prevedibile che l'arte americana sia di fronte a una svolta. I segni della lunga crisi sono, in parecchi lavori, ancora evidenti, ma è altrettanto visibile la netta ripresa di un Paese dalla capacità reattiva davvero unica. Basta con le lamentazioni, dunque, rimboccarsi le maniche e fare: il sistema dell'arte c'è, è forte e un'occasione come questa può costituire il trampolino di lancio per quel mercato d'élite rappresentato dalle gallerie di Chelsea che, proprio in questi giorni, sparano i pezzi da novanta: Félix González-Torres da David Zwirner, Anselm Kiefer da Gagosian, Robert Longo da Metro Pictures. Basterebbero queste mostre, di livello museale, per confermare il solito dato: è New York ad attribuire la patente di internazionalità all'arte, inutile pensare ad altri scenari, ciò che conta accade sempre a Manhattan.

Ancora poche settimane (si chiude l'11 giugno) per capire che cosa vuol dire essere americani oggi. La Biennale del Whitney, per mission, include solo artisti nati o operativi negli States ai tempi del multiculturalismo e della pluralità di razze. Che non esclude certo il politicamente corretto, ma tenta di superalo con ironia e sarcasmo. Rispetto alla sede storica di Marcel Brauer, qui lo spazio è molto più ampio e adatto alle installazioni. L'allestimento permette sufficiente respiro tra le opere e dunque riusciamo a farci un'idea sulla poetica di artisti non notissimi, avendo i curatori, anche qui come a Venezia, rinunciato alle superstar. Una tendenza condivisa per chi non si accontenta dei soliti noti, e meno male.

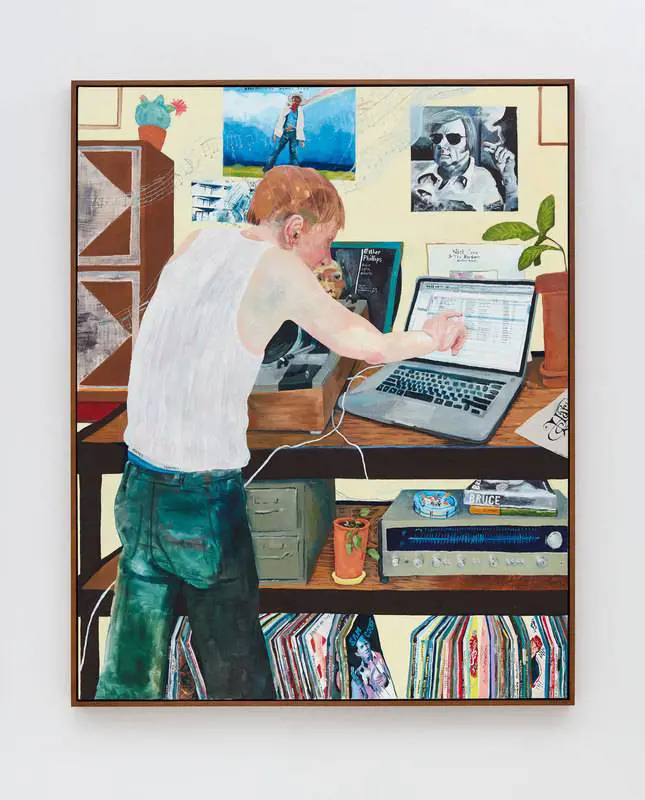

Da tempo, comunque, non si vedeva così tanta pittura, sinonimo di buona salute del mercato. Le mode cambiano, le tendenze anche, ma gli americani, pragmatici per definizione, non si stancano di tele, pennelli e colori. I quadri si vendono bene, senza mollare il colpo sulla sperimentazione e la voglia di nuovo. Tra i pittori più celebrati c'è Dana Schutz con le sue forme destrutturate come un Picasso in acido, già molto costosa. All'insegna della provocazione, tenuto conto che è una donna nata in Iran nel 1981, è Tala Madani, mix di porno scatologico e di puro divertissement. Il californiano Henry Taylor racconta invece storie della comunità afro-americana con uno stile che deliberatamente riprende la pittura folk e il realismo della tradizione. Quanto Los Angeles sia oggi il centro della ricerca attorno alle immagini, passando dal mondo alternativo a quello mainstream, lo confermano a esempio le visioni della vita quotidiana secondo Celeste Dupuy-Spencer, popolate da nerd e nativi digitali in fase di evidente abbruttimento. Alquanto spassosa l'operazione di John Divola, attempato concettuale anch'egli californiano, il quale si è divertito a collocare i suoi quadri in spazi abbandonati e a lasciarli lì al loro destino senza alcuna protezione, dopo averli fotografati.

Diverse installazioni sono molto potenti, a esempio i pupazzi di Ajay Kurian collocati in una scala secondaria, oppure le sculture stanche, afflosciate su se stesse, di Kaari Upson. Le opere tridimensionali sono generalmente realizzate con materiali poveri, di scarto, talvolta rifiuti veri e propri: effetto della crisi, l'abbattimento dei costi di produzione che nessuno voleva o poteva più sostenere, per cui in molti si sono arrangiati con ciò che avevano sottomano, tanto a chi ha idee non servono chissà quali artifici. In tal senso sembra davvero di un altro mondo, di un'altra era geologica, la poetica di un minimalista come Larry Bell, con i suoi eleganti vetri e forse siamo davvero alla fine del gusto che ha dominato l'arte per quasi mezzo secolo, pur svuotato di senso.

Guest-star, non so quanti se ne sono accorti, lo

straordinario musicista post-jazz Kamasi Washington, capace di esordire nel 2015 con un album triplo, The Epic, che la critica definì disco dell'anno, tra i pochi a lasciare un segno e ad aspirare alla promozione al rango di arte.