Quelle domande ancora senza risposta sugli anni di piombo

17 Dicembre 2015 - 08:39Fu guerra fra le "istanze" avanzate dai brigatisti rossi e lo Stato. Le riflessioni di Adriana Faranda e compagni

Il Saggiatore ha pubblicato, il mese scorso, un testo di grande importanza, Il libro dell'incontro (pagg. 470, euro 22) a cura di Guido Bertagna, Adolfo Ceretti e Claudia Mazzucato, che rimarrà nel tempo come un punto di riferimento fondamentale per chiunque desideri ripercorrere quel periodo oscuro della storia che va sotto il nome di «Anni di piombo»: anni che furono la matrice di tutti i misteri e i segreti di un Paese che, oggi, non è più capace di guardarsi e di pensarsi, ossia di trovare un luogo - come la ginestra leopardiana - dove poter dire: «qui mira e qui ti specchia».Avendo anche il sottoscritto partecipato, sia pure in modo marginale, all'avventura umana che ha portato all'esistenza di questo libro - una storia di incontri, di faccia-a-faccia talora meravigliosi ma altre volte quasi intollerabili - trovo scorretto proporre una vera e propria recensione.

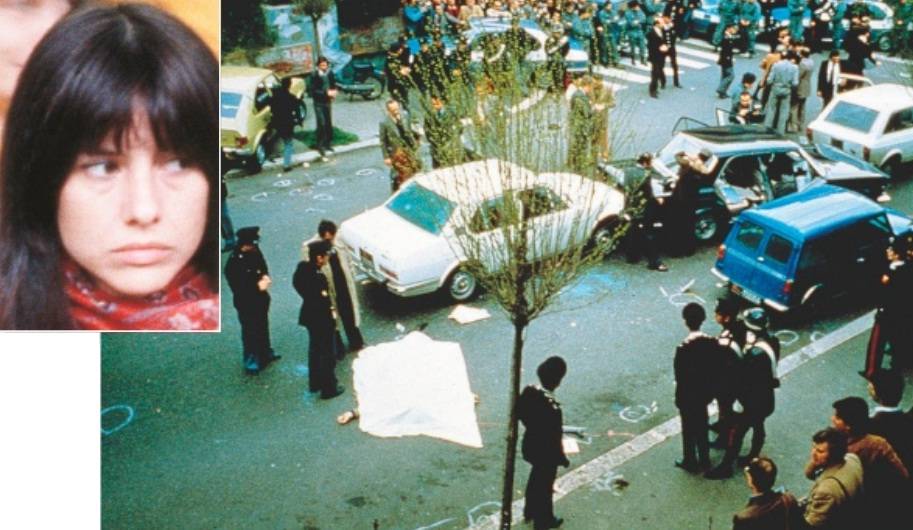

Mi limito a un'osservazione: la raccolta di testi che compone il volume - taluni anonimi altri firmati, sia da ex-terroristi, sia da vittime che da giuristi o intellettuali o semplici cittadini - non riguarda il passato, la guerra che fu, ma continua a riguardare il presente perché le motivazioni umane che generarono quei fatti continuano a esistere e ad agire in ciascuno.Per quanto attiene a me, mi voglio limitare a commentare una pagina sola del libro, a firma di Adriana Faranda, che fu (come tutti sanno) una delle protagoniste della strage di via Fani.Parlando di quegli anni, Faranda rivendica i motivi della propria azione: nessuno agisce senza motivi, il problema è «piuttosto il modo in cui si affermano». Non nega i propri gravi errori, e aggiunge che «per fare questo ho dovuto rimuovere e mutilare parte di me stessa, quella che di me era la migliore». Insomma, nell'agghiacciante grido di Paolo VI - «uomini delle Brigate Rosse!» - non c'era solo un'improbabile speranza. Gli uomini c'erano, erano lì.Faranda nega tuttavia che a muovere lei e gli altri verso il peggio sia stata semplicemente una «deriva irrazionalistica».

Certo, dice, c'era molto di irrazionale in quelle azioni e più ancora in quel modo di vivere e di pensare, soprattutto nel rifiuto di ogni «confronto delle idee».Un'attitudine di chiusura, insomma: pensiamo a quanti delitti si consumano oggi allo stesso modo. In una cultura in cui (oggi più che ieri) tutto sembra voler definire la personalità umana come un mondo organizzato intorno a un ego (pensiamo anche a certe pubblicità) ad esclusione di qualsiasi intruso - be', c'è da chiedersi in che senso possiamo dirci fuori da questa dinamica: sono cambiate solo le opinioni, non la struttura.Ma questa è solo la premessa della vera domanda: «perché - si chiede l'ex-brigatista - a quei tempi mi sembrava tutto così maledettamente razionale? (...) E perché anche chi vedeva così irrimediabilmente nemiche le nostre domande, le nostre istanze, il nostro desiderio di cambiamento, ci sembrava così crudelmente razionale?».Questa domanda dovrebbe riguardare tutti, e il fatto che sia un'ex-terrorista a porla non ne limita la sostanza. La mia personale impressione è che non bisogna mai confondere la storia con il passato. La persuasione che le nostre azioni seguano una linea razionale dipende in gran parte dalle strategie che mettiamo in atto per sentire di essere «qualcosa», e per sentire di essere «qualcosa» dobbiamo affermare un certo senso di differenza: noi ci differenziamo da loro, noi siamo fuori dal coro.Chi vorrebbe dire di sé «io sono uno del coro»? Ma tra quel tempo e questo, affinché la storia non scada in un banale labirintico archivio del passato, è necessario segnare un punto di passaggio: l'idea della guerra. I brigatisti si consideravano in guerra con lo Stato, e avevano una strategia (razionale) da contrapporre a un'altra strategia, altrettanto razionale.I brigatisti si sentivano portatori di una storia migliore, perché con la loro razionalità agivano le «istanze».

Sicuramente lo Stato era a loro modo di vedere una compagine razionale capace di esercitare un controllo esattamente sulle istanze, sui luoghi e sulle dinamiche in cui il desiderio diventava parola, ragione, azione. La guerra contro lo Stato era la forma del confronto, era il presente della storia, la premessa del futuro.Oggi noi diciamo «io sono fuori dal coro», ma il coro che cos'è? Dove sono quelli che dicono «io sono del coro?». Saliamo sulla nostra Jeep Renegade o sulla nostra Mercedes e andiamo via, ma via da dove? Da chi? Verso la libertà, ma qual è il luogo della libertà? Nelle scelte sanguinarie e disumane compiute da quegli uomini e da quelle donne era presente una domanda che non si è più estinta. Pensiamoci. Siamo circondati da guerre di cui siamo in parte noi stessi i responsabili - noi, intesi come civiltà alla quale apparteniamo per libero consenso - e ci pensiamo in pace.Mi viene allora da chiedermi che guerra fu mai, quella, e se i morti di quella guerra si possono limitare soltanto a quelli lasciati sulle strade dai terroristi; se, al di là delle teorie, dei calcoli e delle strategie, la posta in gioco non fosse ben più alta. I quarant'anni trascorsi dalla morte di Pasolini sospingono il nostro pensiero verso un sospetto: che a morire, in questa guerra, sia stata quell'Italia diciamo così «guareschiana», popolare, alimentata da fedi diverse ma da un senso naturale del bene comune, che mai si sarebbe sottomessa ai calcoli degli intellettuali, alle mode culturali, ai diktat di chiunque volesse trasformare la sua cultura in un mercato.

Fu il mercato a vincere quella guerra, la riduzione della cultura a proprietà di qualcuno; a vincere fu la possibilità di riformulare un'idea di società più permeabile agli indirizzi dei maîtres à penser, che da sempre conoscono e spesso servono le vere centrali del potere.Io non so né mai saprò se le BR volessero combattere quelle centrali (in questo mi sembrano molto ingenue) oppure entrare in qualche modo a farne parte, in nome di un «desiderio» magari non irrazionale, ma senza dubbio confuso.

Quello che so è che le domande che quell'epoca pose all'Italia sono le stesse alle quali non abbiamo mai risposto, ed è forse anche per questo che, oggi, l'Italia ci appare un Paese fatto di (poco affascinanti) segreti.- dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 20:00

- sabato, domenica e festivi dalle ore 10:00 alle ore 18:00.