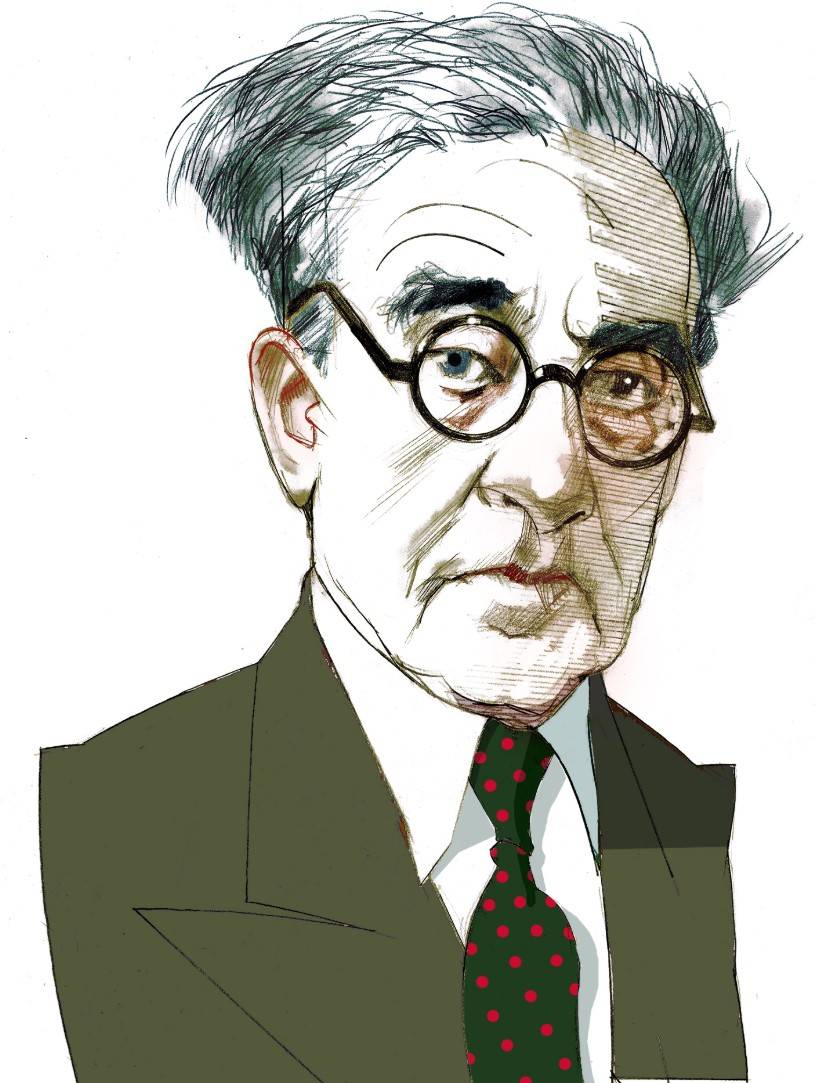

Benché sia nato venticinque anni prima di lui, ho sempre pensato che Konstantinos Kavafis forse per l'estetica implicita in quelle inziali, KK fosse uno dei tanti eteronimi di Fernando Pessoa. Altre volte ho creduto che fosse proprio KK, traslucido, dal sogno, ad aver sussurrato a Jorge Luis Borges la Storia universale dell'infamia, pubblicata la prima volta poco dopo la morte del poeta, in una Alessandria che poteva chiamarsi Bisanzio, Ippona o Londinium. Alcuni caratteri, in effetti, coagulano i tre: una esistenza in esilio dalle consuetudini letterarie del tempo, il fascino per la letteratura anglofona (Kavafis ebbe cittadinanza inglese e scriveva, in prosa, nell'idioma di Shakespeare; Borges adorava Stevenson e Wells, la madre Leonor tradusse Lawrence, Faulkner, Katherine Mansfield; uno degli alter ego di Pessoa è lo scrittore in inglese, vagamente satanista, Alexander Search), una vita anonima, dedicata alle lettere, cioè alla creazione di mondi inediti e inauditi, con esplosiva erudizione.

Morto, dicono, per un tumore alla gola, nel 1933, Kavafis fu assunto nel 1892 presso il Servizio dell'irrigazione del Ministero dei Lavori Pubblici di Alessandria d'Egitto, incarico che mantenne, nella palude quotidiana, fino al 1922, quando andò in pensione. Il grigiore esistenziale lo stesso di Pessoa e di Borges, prima di scoscendere nella cecità e alla fama pubblica fu sconfitto da una memorabile vita interiore. I caffè di Alessandria frequentati dal poeta si mutarono nell'alcova di un palazzo bizantino, nei recessi di un postribolo romano, nel confessionale della Storia. Così, mentre l'Occidente s'inabissava nella Grande Guerra, il poeta, come chi dipinga icone sul vetro, racconta la morte di Aristobulo («ingiustamente, per un triste caso, è annegato/ giocando nell'acqua con gli amici»), spia i pensieri di Nerone dopo che ha udito l'oracolo delfico («Ora può tornare a Roma, un po' stanco,/ ma squisitamente stanco»), scrive l'epitaffio di Lanis («Il Lanis che hai amato non è qui, Markos,/ nella tomba su cui vieni a piangere per ore./ Il Lanis che hai amato è più vicino a te/ quando ti chiudi in casa e guardi la sua immagine»), di Iassìs, «l'adolescente più noto per bellezza», di Ighnatios, mostrandoci che è proprio dell'uomo vivere il suo tempo sperimentando tutti gli altri, la perentorietà del passato, la molteplicità del futuro.

Un secolo fa, E.M. Forster, l'autore di Casa Howard e di Passaggio in India, scoprì Kavafis, lo conobbe, ne scrisse, lo importò in Inghilterra. Da allora, non c'è scrittore che non si sia riconosciuto in KK riconoscendo in lui, probabilmente, un ascetismo lirico esclusivo, una aristocrazia retorica che accoglie rifiutando, il prototipo del santo della poesia. Giuseppe Ungaretti lo frequentò, Filippo Tommaso Marinetti lo stimava, ne hanno scritto in tantissimi, da Marguerite Yourcenar «Kavafis è uno dei poeti più celebri della Grecia moderna; è anche uno dei più grandi, il più sottile, il più nuovo, forse, di certo il più intriso della sostanza inesauribile del passato» a W.H. Auden. Su Kavafis, che in un palmo di mano manteneva una civiltà, in un distico lo spirito di un re, l'etica di un'epoca, Iosif Brodskij ha scritto un saggio importante, Il canto del pendolo, in cui spiega la natura lirica di KK: «Combinando sensualità e storia, o piuttosto istituendo un'equazione tra di esse, Kavafis racconta ai suoi lettori (e a se stesso) la parabola classica di Eros, signore del mondo. Sulle labbra di Kavafis il racconto suona convincente, tanto più convincente perché nelle sue poesie storiche domina assillante il declino del mondo ellenico, una situazione che lui, come individuo, rispecchia in miniatura o riflette in tanti specchi».

Kavafis scrisse poco, con la severa coerenza di un annalista, riconoscendo 154 poesie. Pubblicò pochissimo: consapevole, forse, che la poesia è troppo intima per farsi corrompere dalla fabbrica editoriale e dall'iconolatria dei lettori, «dal 1912 adottò il sistema dei fogli voltanti, contenenti ciascuno una poesia» (in Nicola Crocetti e Filippomaria Pontani, Poeti greci del Novecento, Mondadori, 2010). Oggi, per paradosso, è tra i poeti più letti, non c'è editore che non abbia in catalogo le sue poesie. «Ogni singola parola è il risultato di un processo interiore che la rende vera ed efficace. È da qui che nasce l'afflato lirico di molti dei suoi componimenti», scrive Paola Maria Minucci, che ha curato l'edizione di Tutte le poesie di Kavafis per Donzelli (pagg. XXIV+712, euro 35).

Il gioco sarà allora leggere, con occhi centuplicati, le nuove versioni di Kavafis di fianco a quelle di Crocetti, di Pontani, di Scorsone, di Ceronetti.

Nella sua silloge, Un'ombra fuggitiva di piacere (Adelphi, 2004), Ceronetti racconta di aver conosciuto Kavafis grazie a «una ragazza greca, vent'anni», che gli dava lezioni traducendo la Lettera ai Romani di san Paolo, a lume di candela. «Trovai Kavafis più ravvivante di san Paolo e così entrai anche in quest'altro pomario incantato, tutto o quasi gnomico», chiosa il savio Guido. E conclude: «Essere di Alessandria, o di Atene, o di Gerusalemme non significa più nulla. Sei uguale a chi è nato a Torino o a Glasgow. Bisogna abitare in case senza luce elettrica, accendere candele, digiunare, aspettare che tornino, i fantasmi che abbiamo incoronato».

Kavafis era maestro nell'evocare

fantasmi. A quel che ne so, non morì. Era seduto al consueto caffè. Osservava gli altri che poi è un modo di scrivere , avventori e passanti. Improvvisamente, scelse di svanire. Come si spegne una candela: è scomparsa ma c'è.