Quanta rabbia radicale nelle lettere di Beckett

24 Giugno 2021 - 08:16Il secondo volume delle missive dell'autore di "Aspettando Godot" è polemico ed intenso

È sempre interessante leggere gli epistolari dei grandi scrittori, per scoprire quanto si abbia del passato un'idea idealizzata, mentre non sono mai state rose e fiori, anzi. In genere, da Flaubert a Proust, da Joyce a Gadda, tutto il contrario di quello che succede con i nostri scrittorini in lizza per il famoso premio (li cito sempre, per darvi un termine di paragone, come quando Elon Musk per mostrare quanto è alta la sua astronave Starship fa notare quanto sono piccoli gli uomini sotto, quasi invisibili), che si recensiscono tra loro sui quotidiani più letti e non solo sono innocui, sono tutti interscambiabili, uno vale l'altro, come i grillini.

A volte con esiti comici, come la lagna femminista cantata in coro da la Murgia alla Valerio alla Lagioia per l'esclusione di Teresa Ciabatti dalla cinquina dello Strega, e l'autrice che si definisce «un'anomalia della letteratura italiana» (forse con qualche ragione, ma nel senso: un'anomalia nello scrivere un banale romanzo da Strega, fare di tutto per vincere il premio, essere la favorita del solito gruppetto, e poi non vincerlo). Poi leggiamo le vere anomalie, cioè i geni, e ci rendiamo conto quanto siano ridicoli questi balletti di impiegati e casalinghe narrative in carriera.

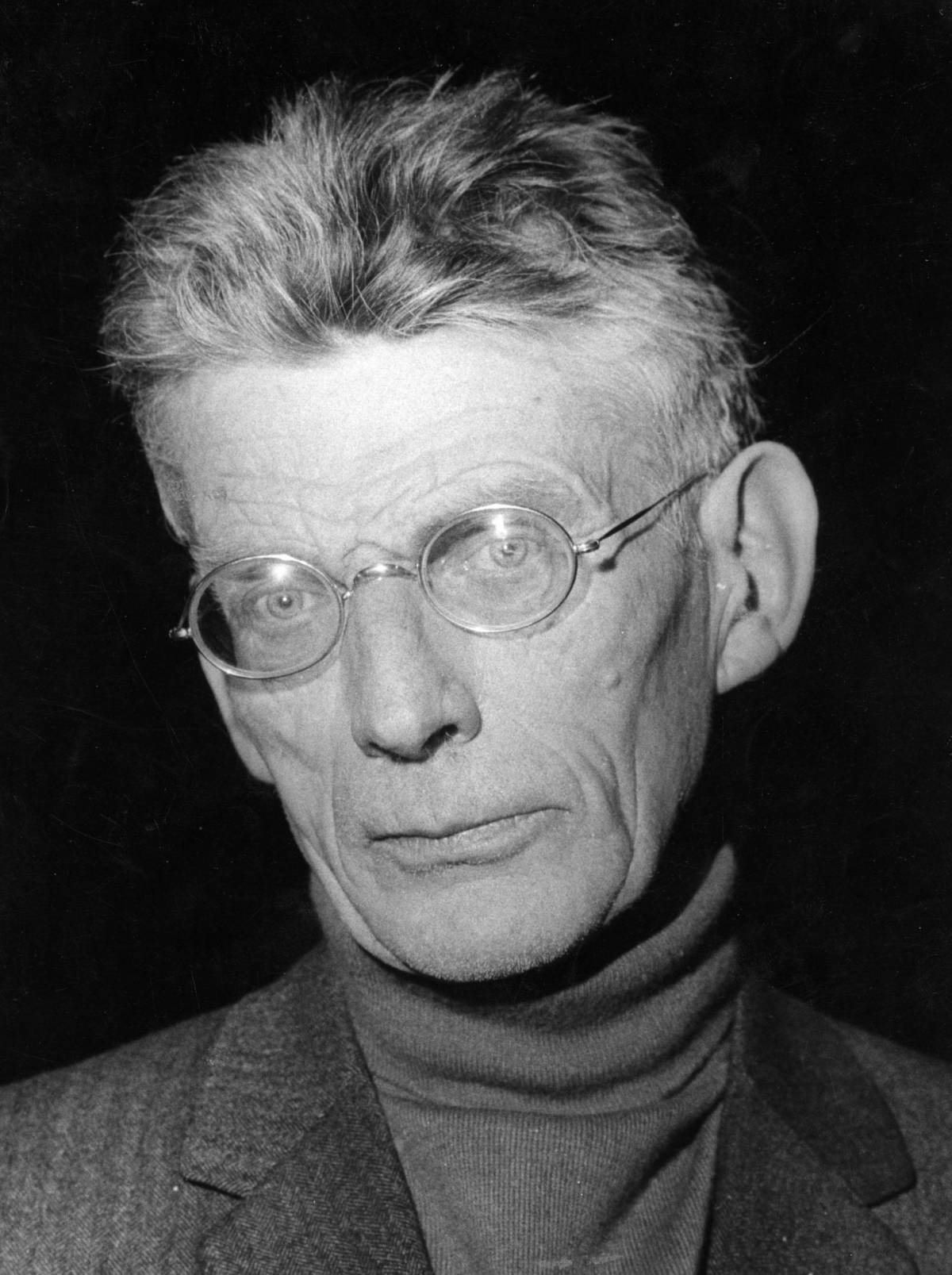

Tanto per farsene un'idea, di un'anomalia vera, e salire dalle stalle alle stelle, è appena uscito il secondo volume delle lettere di Samuel Beckett (edito da Adelphi), che copre il periodo dal 1941 al 1956, anni in cui Beckett pubblica le sue opere più famose (e sarà sempre indisponibile a ricevere premi, perfino il Nobel fu da lui definito «una catastrofe»), ma anche anni pieni di tormenti, contrasti editoriali, esistenziali, intransigenze, che solo un genio può permettersi di avere. Con molte censure, tanto anche per smentire l'idea di una Francia sempre apertissima e popolata di intellettuali illuminati. Non era illuminato, rispetto a Beckett, neppure il libertino Jean Paulhan, scrittore e direttore della prestigiosa Nouvelle Revue Française (la quale non era il supplemento culturale di Repubblica o del Corriere, dove si pubblicano solo narratori da salotto omogenizzati), che nel 1953 censura un lungo passo de L'innominabile, ritenendolo troppo scandaloso.

A Paulhan scrive una lettera di fuoco, «una lettera quanto più carogna possibile», chiedendo consiglio al suo editore, Jérôme Lindon, se sia possibile andare per vie legali: «La cosa mi fa star male nel vero senso della parola, una lettera, per quanto di fuoco, non mi pare sufficiente, posso portarlo in tribunale?». Stessa cosa successe nel 1947 con Simone de Beauvoir, la quale su Les Temps Modernes decise di non far uscire la seconda parte del racconto Suite (una femminista della cancel culture ante litteram?). Neppure l'Inghilterra ci fa una bella figura, anzi tra le figure più perbeniste (d'altra parte sono quelli che hanno incarcerato Oscar Wilde e perfino più recentemente rifiutato una statua di Freddie Mercury), visto che si chiedono cambiamenti linguistici per mandare in scena Aspettando Godot, per esempio «sostituire patta con giacca... culo con sedere... parti intime con basso ventre». È significativo che per pubblicare Molloy Beckett scelga una casa editrice di libri erotici e scandalosi, l'Olympia Press.

D'altra parte per Beckett letteratura e vita e tormento esistenziale erano tutt'uno. Nel 1954, mentre si occupa delle traduzioni delle sue opere (aiutava i traduttori personalmente, per esempio spiegando al traduttore svedese de Lo sfrattato la differenza tra «pompino e linguino»), dichiara: «Sono stanco e istupidito da paura, ma non ancora stanco e istupidito a sufficienza. Scrivere è impossibile, ma non ancora impossibile a sufficienza». Le lettere tracimano di dichiarazioni sull'impossibilità della scrittura, e sulla sua inutilità, cosa che è sempre più fondamentale nelle sue opere, che arriveranno, nella loro fase estrema, a dire solo l'impossibilità di dire, il silenzio, l'orrore dell'esistenza e dei corpi. Mentre per tornare ai giulivi casi di autorini nostrani trovatene uno che non canti la canzone consolatoria della vita è bella. Non per altro scrivendo al non ancora noto Robert Pinget che gli chiedeva un consiglio letterario incoraggiante Beckett risponde: «Non si disperi, si appollai sulla disperazione e ce la canti».

L'insoddisfazione di Samuel Beckett poteva anche essere il successo, cosa sensata quando la letteratura è usata come un'arma, quando incontrare troppo favore dal pubblico può significare aver sbagliato qualcosa, altro che Premio Strega. Nel 1953 va a vedere al teatro il suo Aspettando Godot e se ne lamenta, non perché gli attori fossero pessimi, anzi: «Ben recitato, ma adesso quella pièce non mi piace proprio. Ogni sera tutto esaurito, è una malattia». A proposito di Aspettando Godot, ai giornalisti che gli chiedevano delucidazioni sul significato rispondeva: «Di idee sul teatro non ne ho. Non ne capisco niente. Non ci vado». In un mondo in cui tutti dicono sì a tutto, a ogni talk show, a ogni incontro, e migrano da una presentazione all'altra, Beckett insegna l'importanza di dire no, perché «bisogna gridare, mormorare, esultare, follemente, fino a quando non si riesce a trovare l'indubbia lingua serena del no, senza aggiungere altro, o aggiungendo poco altro».

La vera arte è «l'atto senza speranza», dire il niente fino alla fine, in quanto, come scrive all'amico Niall Montgomery nel dicembre del 1953: «Niente è più reale del niente».