Un pomeriggio d'estate degli anni Ottanta, Piero Buscaroli si inerpicò su per gli scalini che conducevano alla angusta mansarda romana, protesa come uno spigolo su piazza Navona, che l'artista Fabrizio Clerici aveva trasformato in studio. L'occasione era l'immensa tela, cinque metri e passa, le dimensioni di una delle pareti di quell'unica stanza, intitolata Sonno romano, rifacimento di un dipinto di trent'anni prima. «Ci sono quadri che nascono sbagliati perché non hanno le dimensioni adatte» gli disse Clerici a giustificare il perché di quella nuova versione. E poi: «l'ho fatta così, senza commissione»...

Fra travi, calcinacci, colombaie e putrelle, avanzi di melagrane, un teschio a fare da centro geometrico, illuminate da fasci di luce «alla bernina» sciabolanti dall'alto, le statue addormentate del quadro si mischiavano a teste, busti, frammenti, figure intere: riconoscevi il Fauno Barberini, L'Amore dormiente, la Santa Cecilia del Maderno, le visioni sacre e profane di un sogno romano che nei secoli da eterno si era fatto infine sepolcrale, l'impossibilità di un risveglio, il congelamento di un irripetibile passato. Era, quella di Clerici, «una fantasia sull'oblio e sulla morte» che segnava «un termine nella pittura di Roma e su Roma», un epicedio «lucido e spietato, senza lagrime» con cui la Città eterna faceva il suo ingresso «nella schiera delle capitali del nulla, delle necropoli immemori, dei templi degradati, buoni per le laide liturgie turistiche». Fra i tanti debiti intellettuali e culturali che chi scrive ha nei confronti di Buscaroli c'è anche la scoperta di questo dipinto stupefacente e insieme definitivo nel suo indicare il venir meno di una certa idea della storia e della vita, un canone romano che è poi un canone universale perché, come diceva Montherlant, «tutta l'opera romana è opera umana». Anni dopo cercai di saldare quel debito facendo del Sonno romano la copertina di un mio libro che, non a caso, si intitolava Compagni di solitudine.

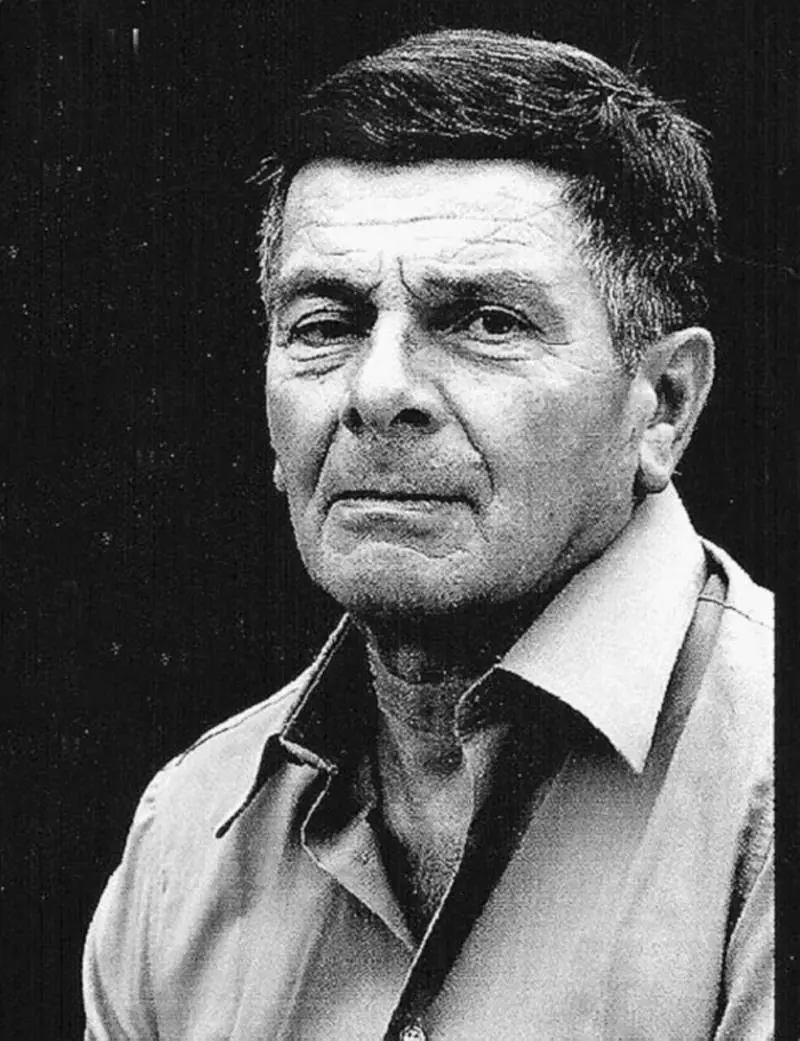

Il ritratto di Clerici copre le pagine 202-206 di questa nuova edizione di La vista, l'udito, la memoria che la Bietti manda ora in libreria trentadue anni dopo quella uscita per Fògola (pagg. 598, euro 27). Allora come ora, è il testo che il suo autore volle a chiusura della prima sezione del volume, dedicata all'«Arte», una trentina di scritti che vanno da Raffaello a Dürer, dai Carracci a Canova e a Tiepolo, dal collezionismo d'autore al falso d'autore... «Musica» e «Storia» sono le altre due che lo compongono, egualmente cospicue per dimensioni e varietà dei temi (Furtwängler e Beethoven, i Turchi a Vienna e le due guerre mondiali...), un trinomio che racchiude l'anima del libro, la vita del suo autore, il corpo vivo di un'intera civiltà, che è poi la nostra. Una bella e intensa introduzione di Gennaro Malgieri si incarica di dare al lettore le coordinate di quella perduta grandezza europea che fu sempre al centro delle riflessioni e degli interessi intellettuali di Buscaroli e non gli faremo qui il torto di parafrasarla, con il rischio di immiserirla, suggestiva e profonda qual è, un saggio a sé stante che integra e compendia l'intera opera.

Ciò che invece si può cercare di fare è rintracciare, come dire, l'anima italiana che in filigrana percorre La vista, l'udito, la memoria, in sintonia con le speranze e le amarezze del suo autore. Un'anima italiana che non ha niente a che fare con quelle categorie, tanto superficiali quanto corrive, dell'Arcitaliano e dell'Antitaliano, come se un'italianità lucida nel suo essere disincantata, sofferta nel suo essere partecipe quanto intransigente, non possa avere il suo diritto di cittadinanza.

Del resto, il ritornare sulla propria storia, il cercare di capirne gli snodi, con i relativi percorsi alternativi che si sarebbero potuti prendere, non è quell'esercizio peregrino che i fautori di «la storia non si fa con i se» cacciano con sussiegoso fastidio. «È un bel stupido luogo comune che la storia non si faccia con le ipotesi. Se la storia è solo banale registrazione di eventi, va bene. Ma in una visione più vasta, solo il postumo dibattito delle ipotesi può fornire un giudizio. La storia del passato non è morta, i suoi fili giungono fino a noi, col loro segreto di conseguenze e rimpianti, anche quando gli umani protagonisti sono scomparsi. E poiché ed in quanto l'Italia ebbe parte nel determinare questo destino del mondo, possiamo cercare di rintracciare i fili conduttori del suo fallimento come nazione».

Un primo punto fermo, ovvero «un vizio centrale», sta nel fatto che Roma e l'Italia, un'illusione che da Dante a Machiavelli arriva sino a Mussolini, non erano mai state una cosa sola, «anche se l'ideologia prima e poi le nostalgie rettoriche e consolatorie lo avevano nascosto». E questo non tanto nella logica prezzoliniana di «gli italiani non sono romani», ovvero due «razze» distinte e addirittura contrapposte, quanto nell'assimilazione dell'Italia fatta da Roma durante le guerre puniche, avvenuta «con una fretta e un'ansia nei tempi e una brutalità di modi, che scavarono solchi profondi da non mai richiudersi nel rapporto con gli Italici», in specie «un'Italia meridionale sfiancata dalle devastazioni materiali, dagli sconvolgimenti sociali, dallo sradicamento dei ceti rurali, dall'usura demografica risultante da leve militari inesauste e spietate che dovettero costituire, sotto il velo delle celebrazioni ufficiali, la realtà del paese».

Questo «vizio centrale», che la rettorica erudita perpetuerà nei secoli, attraversando le rovine del mondo classico, il Medioevo dei Comuni e di un'impossibile quanto sognata rinascita dell'idea imperiale, sembra trovare a metà Cinquecento il suo definitivo punto di caduta, quando «l'appagata stabilità che si comunica dal nome trionfale di Rinascimento» cede il passo «a una vicenda d'Italia piombata in pochi anni da una torpida certezza di geocentrismo allo squallore di immani, irrimediabili dipendenze». Tre secoli dopo, lo spettacolo che si offre gli occhi del giovane Mendelssohn che attraversa la penisola, i suoi ducati e granducati, i suoi regni e le terre del Papa Re non ha tanto a che fare con la magnificenza spesso sbrindellata delle sue corti o con l'eterno e insopprimibile corteo delle antiche quanto scomparse glorie, ma con la presenza «di un popolo profondamente demoralizzato. Ha una religione in cui non crede, un papa e governanti di cui si fa beffe, un abbagliante passato che non comprende più». Mendelssohn è un Leopardi che si ignora, visto che negli stessi anni quest'ultimo è giunto alle medesime conclusioni: «Gli italiani ridono della vita; ne ridono assai più, e con più verità e persuasione intima di disprezzo e freddezza che non fa niun'altra nazione... Le classi superiori d'Italia sono le più ciniche di tutte le loro pari nelle altre nazioni, il popolaccio italiano è il più cinico dei popolacci»...

Non sorprende, osserva Buscaroli, che il nostro Risorgimento sia un risorgimento senza popolo, «nonostante gli italiani» insomma, «un'Italia fragile, messa insieme fortunatamente e destinata a oscura e perigliosa esistenza fra Stati consolidati nel tempo». Né può sorprendere che quest'Italia fatta «adattandosi le forme costituzionali dell'Inghilterra e la struttura amministrativa della Francia» arrivi al nuovo secolo in cerca di una politica estera, di un ruolo, di uno spirito nazionale in grado di saldare quella frattura fra popolo, intellettuali e classe dirigente che così a lungo l'ha accompagnata. È una scommessa temeraria perché, scrive Buscaroli, è fatta «contro un'Italia guelfa, municipale e democratica» che sempre castiga «le sue minoranze ghibelline, i suoi sognatori senza i piedi sulla terra, senza un solido appoggio nelle reali forze». Eppure c'è in quest'ultimi la consapevolezza, «per antica esperienza, che l'Italia savia e coi piedi per terra è l'Italia peggiore: è l'Italia di oggi, perché è quella di sempre». Risorgimento, Grande guerra e Fascismo disegnano così i contorni del rischioso quanto ineludibile tentativo italiano di contribuire come nazione al ruolo storico dell'Europa e insieme il suo fallimento in quanto tale, con la fine della Seconda guerra mondiale, ma con esso anche il fallimento dell'idea stessa d'Europa, ovvero del suo ruolo storico.

«La storia, più che solo invenzione, è un sentimento degli europei. Se gli europei cessano di farne essa stessa cessa di prodursi. Nei quarant'anni trascorsi dal 1945, l'Europa ha cessato di esistere in quanto fattore di storia. L'Italia ha cessato di esistere anche in quanto nazione, e Stato. Non è una tragedia per nessuno.

Nell'agglomerato inclassificabile entro cui vivono, gli italiani, cui nessuno addita fastidiose missioni, rischiosi e sanguinolenti doveri, si sentono felici, come non furono mai, nei secoli dei secoli». Dal Sonno romano al Sonno italiano, ciò che resta è solo un paesaggio con rovine.