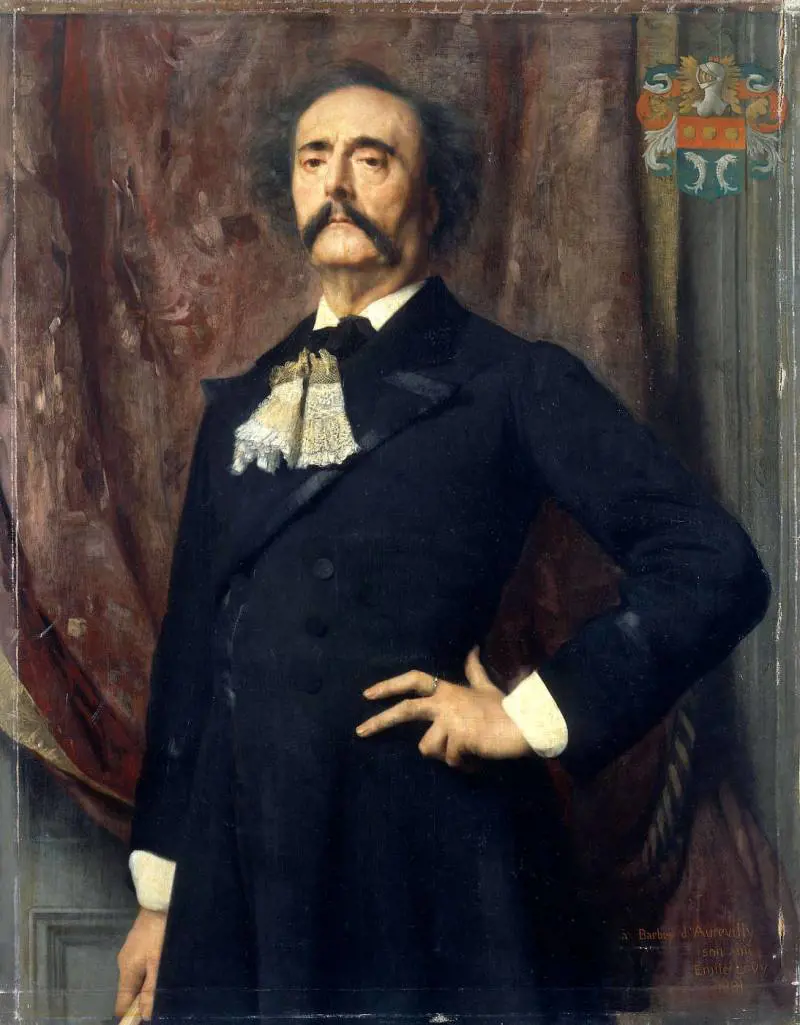

Normanno, repubblicano per spirito di rivolta contro l'autorità paterna e poi uomo di trono e di altare in stile Ancien Régime, Amedée Barbey d'Aurevilly, di cui ora Aragno pubblica in prima edizione italiana Memoranda (pagg. 552, euro 30), fu sempre un franco tiratore del suo stesso ambiente, giungendo persino a dimenticare le proprie convinzioni reazionarie per portare avanti idee rivoluzionarie. Dandy cresciuto all'ombra di Byron, di Chateaubriand, di de Maistre, fu un critico letterario raffinato e un polemista feroce. Fustigò Hugo, Zola, Flaubert, ma lo fece per meglio incensare Balzac e Baudelaire. Giornalista bulimico e influente, fu romanziere contestato e di cui in vita non venne riconosciuto pienamente il valore.

Nato nel 1808, morto nel 1889, la sua esistenza la si può anche leggere come il romanzo di una certa Francia post-rivoluzionaria che fra la Restaurazione borbonica prima, la cosiddetta monarchia borghese poi, in seguito l'interregno repubblicano e il sogno di un nuovo impero destinato a infrangersi contro il militarismo prussiano, attraversò tutto l'Ottocento.

Alcune frasi e alcune immagini, aiutano a capire il personaggio. «Se invece di andare a studiare diritto a Caen, fossi andato a menare sciabolate in Algeria - un diritto più netto e più romano di quello dei professori universitari - oggi sarei generale, oppure sarei morto», troviamo scritto in una lettera all'amico Trebutien, critico ed editore, nonché uno dei destinatari di questi Memoranda, per spiegare il suo côté eroico e romantico. E ancora: «Sono come un ritratto in cerca della sua cornice», a proposito della difficoltà a trovare lo spazio letterario di cui si sentiva degno. E, rispetto alle sue creazioni: «Sono il Torquemada dei miei eroi».

Giornalista politico e critico letterario troppo libero per conservare a lungo il proprio posto, grazie a lui si possono leggere alcune considerazioni sulla carta stampata che vale la pena riportare, tanto, allora come oggi, sono pertinenti: «Se la stampa non esistesse, bisognerebbe non inventarla. Chiunque sia immerso nel giornalismo o ci nuoti ancora, è obbligato a salutare gente che disprezza, sorridere al suo miglior nemico, venire a patti con le più tiepide bassezze, sporcarsi le dita per ripagare i propri aggressori con la loro stessa moneta. Ci si abitua a veder fare il male, a lasciar correre. Si comincia con l'approvarlo, si finisce con il commetterlo».

Il dandismo in Francia è una sua creazione. Non solo per la conoscenza dell'inglese, l'amore per Byron e Brummell, di cui fu, fuori dall'Inghilterra, il primo biografo. Da giovane, quando viveva ancora in provincia, portava pantaloni a scacchi, camicie color rosso fuoco, guanti bianchi, cappello inclinato su un orecchio, eccentrici bastoni da passeggio... Al modo di vestire, che da morto gli attirò il sarcasmo di Edmond de Goncourt («uno scrittore la cui fama è legata soprattutto al cattivo gusto delle sue cravatte, al carnevale che si porta addosso»), Barbey d'Aurevilly accoppiò un pensiero politico basato sul rifiuto degli immortali principi dell'89 e sulla riaffermazione della monarchia di origine divina. Lo mise al servizio di una fantasia romanzesca dove donne «diaboliche» e donne «indemoniate», aristocratici corrotti e nobili dongiovanni che non arretravano davanti al delitto pur di consumare il proprio piacere, trovavano la loro ragion d'essere. E Le diaboliche, L'indemoniata, Un prete sposato, Una vecchia amante, Il cavaliere Des Touches, sono i titoli dei romanzi e dei racconti che ne alimentarono la fama, fecero scorrere torrenti di indignazione, provocarono processi in nome della difesa del pudore in una Francia borghese che fingeva di dimenticare cosa fosse stata, in quel campo, la Francia libertina e aristocratica che l'aveva preceduta.

Memoranda, curato con la solita competenza e libertà di giudizio da Vito Sorbello, comprende i diari di fine anni Trenta, quando Barbey d'Aurevilly è ancora un giovane che sta facendo il suo apprendistato artistico e sociale, e poi del decennio che si chiude a metà dei Sessanta, quando è ormai tanto affermato quanto odiato. Critico del XIX secolo, «un povero secolo del tutto da scambiare contro il primo venuto», della sua «gravità, che in fondo non è che stupidità», portato a idealizzare l'Italia rinascimentale, «tempo spaventoso, ma in cui non ci si annoiava come adesso. Non c'erano società allora, ma individui», amava definirsi «un palazzo in un labirinto», definizione che era anche un talismano da sfoggiare con la civetteria di chi paragonerà la sua vita a «una tenda da nomade che si piega per qualche ora e ci si porta dietro». Più prosaicamente, il fratello Léon, che poi si farà prete, lo definirà «un anacoreta da boudoir», ed era una definizione azzeccata: solitario, eternamente annoiato di sé stesso come degli altri: «Immergo la testa nel pensiero altrui per evitare il mio». E ancora: «C'è in me qualcosa di inguaribile»...

Eccessivo, bugiardo, teso a costruirsi una vita superiore e diversa rispetto a quella reale, Barbey d'Aurevilly riuscì persino a mentire sul proprio segno zodiacale. Era nato il giorno dei morti, un 2 novembre che in fondo si addiceva a un temperamento malinconico, ossessionato dall'aldilà, dal Diavolo più che da Dio. Ma, come scrisse in versi, «Je me nomme Le Sagittaire! Je suis né sous ce signe et je le mets partout!/ Et dans ce monde, inerte, ennuieux et vulgaire/, J'aime à lancer ma flèche à tout». L'idea del centauro che scaglia i suoi dardi aveva insomma più fascino dello scorpione velenoso avuto in sorte dal destino: si sentiva un guerriero delle lettere, ma anche l'uomo ferito dai dardi altrui, nella vita come nell'amore.

Nel suo Dictionnaire égoïste de la littérature française, Charles Dantzig dedica a Barbey d'Aurevilly quattro pagine ora saccenti, ora velenose. Si capisce che non lo ama, ma non ce la fa a metterlo da parte. Dantzig è un critico nostro contemporaneo, spregiudicato quanto basta per riesumare scrittori politicamente scorretti e seppellire chi invece deve al sua fortuna al conformismo delle idee vittoriose, ma con Barbey l'antipatia gli prende la mano, e lascia il sospetto che dietro la demolizione ci sia altro: l'invidia per un critico che fu sì velenoso, ma senza guardare in faccia nessuno, per un romanziere che spesso non ha misura, ma di cui l'inventiva e il talento restano indiscussi.

In Italia, Barbey venne riscoperto, negli anni Settanta, da Alfredo Cattabiani, allora direttore editoriale della Rusconi.

Nella sua introduzione a Le diaboliche, Cattabiani scrive che il mondo di Barbey «rappresenta il rifiuto e l'irrisione della nuova epoca borghese, alla quale contrappone, come estrema e aristocratica sfida, la provocazione degli ultimi dandies, in un'atmosfera brulicante di contraddizioni, di orridi abissi e atti sublimi, metafora di una vita che sfugge all'ordine glaciale della dialettica dell'illuminismo, sfida alla letteratura dei buoni sentimenti, celebrazione rococò della follia perenne della storia e degli uomini». Buona lettura.