Marta Allevato

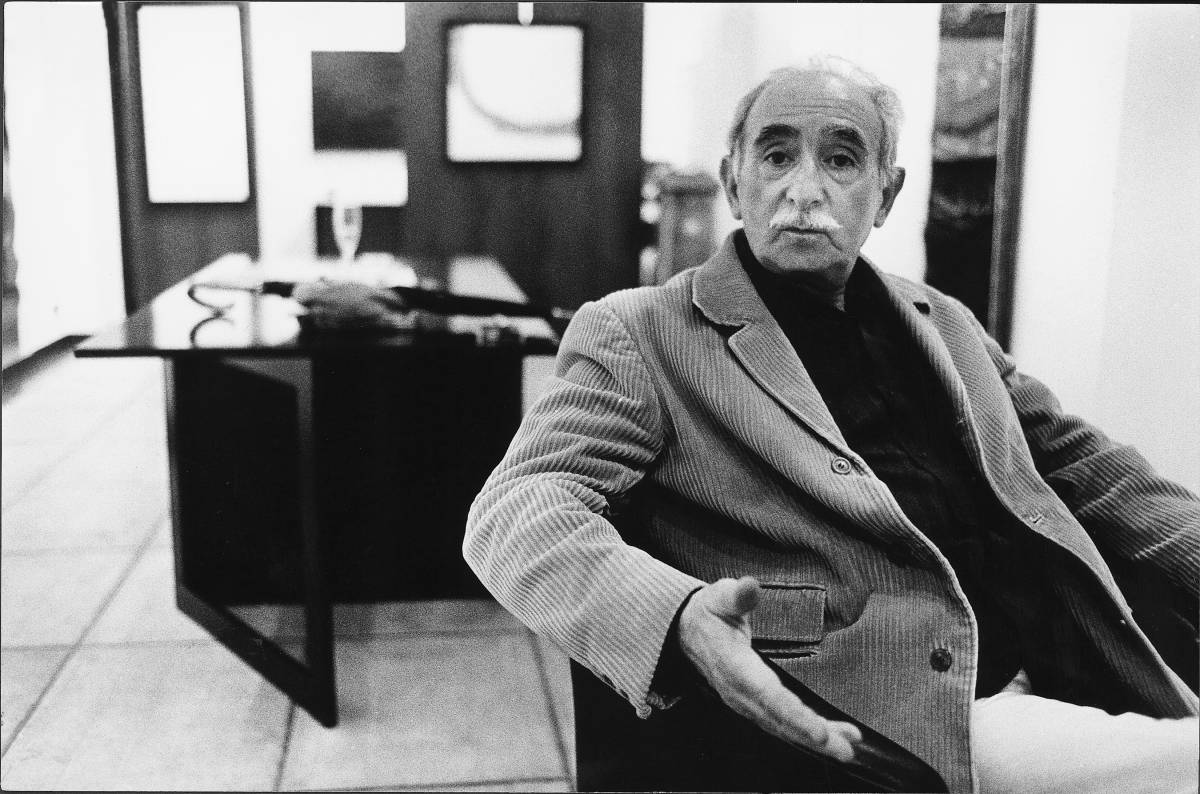

Milano - «Quel giorno Piero è arrivato al bar trafelato. Ci guarda e dice “non crederete mai ha cosa ho fatto. Ho cotto la mia merda in forno e l’ho messa in una scatola”». Brera anni ’50. Il bar era il Giamaica. Piero faceva di cognome Manzoni. Tra i tavoli del locale dove andavano Fontana, Ungaretti, Bianciardi e Mulas c’era anche lui. Ma a differenza loro non è entrato nell’Empireo dei mostri sacri del ’900. È rimasto fuori dalla nomenklatura dell’arte. Rino Carrara, 88 anni. Fuori da ogni classificazione politica. Rifiuta l’affiliazione al Partito, come lasciapassare ai favori della critica. Fugge l’esposizione mediatica. La Milano del fermento artistico, gli anni ’50, li vive da protagonista. Quella città «ombelico del mondo» la consuma, ci si immerge fino a far sfumare i contorni. Poi il baricentro si sposta. Negli anni ’60 l’arte diventa idea che prevale sul contenuto. Fare certa pittura diventa fuori moda. Milano si popola di «cemento e arrivismo». Quando tutti partono in cerca di fortuna e ispirazione a New York o Berlino, Carrara torna in provincia. Recupera l’artigianato. Ora il suo studio è un attico pieno di luce al decimo piano alla periferia di Bergamo. Milano è lontana, ma solo geograficamente. Perché il ricordo è vivissimo.

Maestro, cominciamo dall’inizio

«Sono nato a Bergamo nel 1921 e vi ho vissuto fino allo scoppio della seconda guerra mondiale, durante la quale sono stato al fronte in Africa; facevo la guida e dipingevo porcellane per i turisti. Sono rientrato dall’Algeria nel ’47, ma Bergamo mi pareva provinciale... Non c’era fermento culturale. Decido di trasferirmi a Milano e frequentare gli ambienti della vita artistica, piena di stimoli e novità».

Com’era la Milano di quegli anni?

«Stupenda: ottimismo e creatività trasudavano da ogni trattoria o galleria d’arte».

E dal mitico bar Giamaica...

«Al Giamaica di via Brera si passavano serate intere davanti a una bottiglia di barbera, che chiaramente non pagavamo mai, a parlare di tutto. Ogni domenica si giocava a carte; io giocavo con il fratello di Gramsci, Delio che era davvero scarsissimo. Al Giamaica ho anche assistito alla nascita della prima Merda d’artista. Eravamo seduti al bar io, il critico Alberto Lucia e Mario Bionda (pittore informale di Novara, ndr) quando arriva Manzoni e dice: “Non crederete mai a cosa ho fatto; ho cotto al forno i miei escrementi e li ho messi in una scatola”. Alberto ha subito detto “se è vero te la compro a peso d’oro?”. Piero è andato a prendere l’opera, noi abbiamo comprato Il Corriere per vedere il prezzo dell’oro: la prima scatola è stata venduta a trentamila lire».

Certo anche allora era difficile vivere d’arte.

«C’erano pochi soldi, ma non importava a chi aveva vissuto la guerra. Spesso scambiavamo i nostri quadri con cappotti o con pasti. Era il caso del sarto Formica in centro, poi diventato gallerista, che faceva magnifici cappotti e in cambio chiedeva quadri agli artisti: oltre che a me anche a Lucio Fontana».

Fontana, lei fu il primo a portarlo a Bergamo, che rapporto avevate?

«Era il grande maestro di tutti noi giovani artisti: Castellani, Bonalumi, Piero Manzoni, Dadamaino, Sergio Dangelo. Nel 1959 organizzai appunto una mostra a Bergamo. Con Lucio arrivammo tardissimo, perché avevamo calcolato di impiegare mezz’ora, mentre per il traffico ce ne vollero due e mezzo. Nessuno vendette un quadro. E agli amici bergamaschi, ai quali consigliai di comprare almeno un Fontana per 100mila lire, oggi dico solo che probabilmente avrebbero fatto l’affare della loro vita. Ora quelle opere costano oltre il milione di euro».

Poi Milano è cambiata...

«Negli anni ’70 mi diventa insopportabile. Il cemento e l’arrivismo mi nauseavano, Manzoni, Fontana e Birolli erano morti da tempo, la mia Brera degli artisti si era trasformata nella Milano del lusso. Decisi nel 1975 di tornare a Bergamo. Qui ho ritrovato l’entusiasmo; qui nasceranno, in quegli anni, i miei lavori più maturi e consapevoli, le violenze al bianco, i mossi».

Come viveva, da artista, la tv che prendeva piede in Italia, la nuova cultura che stava creando?

«Mi ha fatto subito paura. Le racconto un aneddoto indicativo. Nel 1959 hanno chiesto a noi artisti del Giamaica di andare a Lascia o raddoppia? da Mike Bongiorno. Quella sera ero alla Rai, ma scelsi di non andare in onda - la televisione è roba per stupidi e non avrà successo, pensai - e me ne andai al cinema! Fontana, Dangelo, Manzoni parteciparono. Fecero anche una cena al Pinot per festeggiare. Ma dopo nessuno di loro ne parlò più e io avvertivo che un po’ se ne vergognavano».

Oltre alla tv ha sempre rifiutato anche di schierarsi politicamente. La sua carriera ne ha risentito?

«Direi proprio di sì. Chi non va in tv non esiste e infatti io non esisto. Ma continuo a lavorare, ho contratti con gallerie e i critici mi conoscono. Stessa cosa per la politica: dopo l’anatema di Togliatti contro l’arte astratta, ci siamo ribellati a lui e al suo Guttuso, ma poi in molti hanno iniziato a frequentare il Partito per convenienza, per avere accesso ai circoli che contavano, essere invitati alle mostre giuste... ».

Anche oggi è così?

«Non è cambiato nulla. Alla Biennale di Venezia, allora come oggi, nessuno entra se non gradito dalla sinistra. Io sono sessant’anni anni che lavoro con riconoscimenti anche all’estero, ma alla Biennale non sono mai stato invitato. Ma non ho mai cercato la protezione di questi “baroni dell’arte”, come Francesco Bonami. Lui rappresenta il prototipo di curatore-mercante interessato e non più l’intellettuale all’Argan».

E con la destra al governo qualcosa pensa cambierà?

«No, purtroppo. Non è una questione di colore politico. Le uscite del ministro dei Beni culturali Bondi che dice di non capire l’arte contemporanea non mi fanno ben sperare. Anche a Roma - che è il centro dove di fatto si fa arte in Italia - nonostante la nuova amministrazione, il settore è ancora nelle mani della sinistra. E se a loro non piaci non entri. Ai giovani che oggi vogliono fare gli artisti mi sento di dire: puntate tutto su voi stessi, non cercate scorciatoie».

Parliamo del suo lavoro. I fili.

«Aderendo a una pittura di matrice astratto-informale, mi sono reso conto che quel mondo stava morendo e che con l’esplosione della Pop Art americana alla Biennale di Venezia del 1964, fare certa pittura era fuori moda... L’informale era ormai sterile maniera in tutta Europa. Il recupero della manualità artigianale era per me un nuovo linguaggio in grado di guardare all’esistenza e alla storia dell’uomo. Iniziai così a lavorare i fili, intessuti e trapunti su tele dalle grandi campiture monocrome. Il filo per me rappresenta il pentagramma musicale della vita, il legame tra l’uomo e la natura... ».

Le sue opere più

recenti?

«Sono un divertissement: carta arrotolata in forma tonda con dentro i miei soliti fili. Vogliono essere metafora di un disagio mondiale. Si chiamano Les Balles Casses. Perché tutti, credo, ci siamo un po’ rotti le balle».

- dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 20:00

- sabato, domenica e festivi dalle ore 10:00 alle ore 18:00.