Prima di tutto, devi perdere tutto. Per capire Cormac McCarthy bisogna risalire al 1962, quando nasce suo figlio Cullen. Con la prima moglie, Lee Holleman, abita ai piedi delle Smoky Mountains, non lontano da Knoxville: in casa manca l'acqua e il riscaldamento, i soldi bastano per comprare uno spazzolino e qualche latta di fagioli. Charles Joseph McCarthy Jr. ha scelto di chiamarsi Cormac per onorare le origini irlandesi e ornarsi di una leggenda, quella di Cormac Laidir MacCarthy, signore di Muskerry, uomo d'arme vissuto nel XV secolo. Quando chiede alla moglie di mettersi a lavorare perché lui ha intenzione di scrivere un romanzo, deve compiere trent'anni, lei se ne va, lui non fa una piega. Il guardiano del frutteto uscirà nel 1965 per Random House, grazie all'interessamento di Albert Erskine: con quel romanzo McCarthy ottiene il William Faulkner Foundation Award per l'opera prima - vinto, nel '64, da Thomas Pynchon -; spende i soldi del premio in un viaggio in Irlanda.

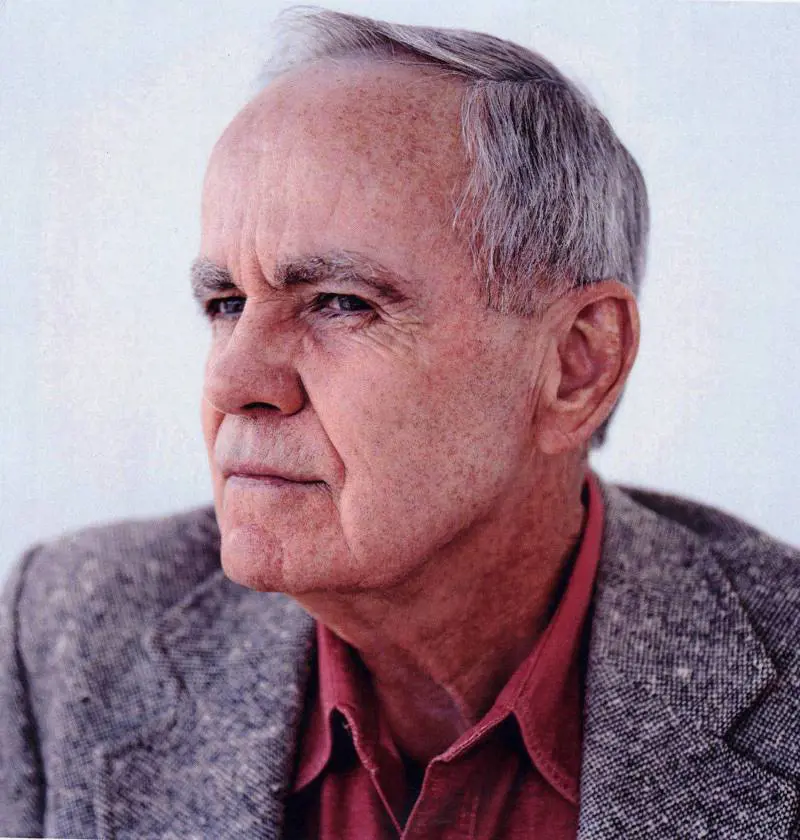

Trent'anni fa il New York Times apre con un ritratto di Cormac McCarthy firmato da Richard B. Woodward. Il giornalista lo definisce «the best unknown novelist» in America. Il più grande sconosciuto scrittore d'America. McCarthy ha appena licenziato Cavalli selvaggi, il primo libro della «Trilogia della frontiera», va per i sessanta, non ha mai venduto più di 5mila copie di un romanzo e quando gli chiedono lumi sulla sua vita, sorride, guarda un punto indefinito oltre l'interlocutore, un angelo in foggia di guerra, forse, e dice, «è stato tutto stupefacente... non credo di essermi mai annoiato, ho dimenticato tutto». La seconda moglie, Anne DeLisle - conosciuta mentre navigava verso l'Irlanda, mollata mentre scriveva Suttree - ricorda che vivevano «in totale povertà», a Louisville, in un fienile; per lavarsi andavano al lago. «Hai mai visto i serpenti a sonagli nel deserto del Mojave, in California?», fa McCarthy all'elegante giornalista del New York Times. Poi attacca a raccontargli del veleno, letale, di quella serpe, incontrata molti anni prima, viaggiava su un pick up; per diverse volte ricorda quanto ama i deserti. Quell'anno, è il 1992, McCarthy vince il National Book Awards - tra i finalisti della sezione poesia figura il Nobel per la Letteratura del 2020 Louise Glück -; il premio non gli cambia la vita, fa levitare le vendite dei suoi romanzi, decuplica la risonanza critica. Secondo Harold Bloom, McCarthy, «degno discepolo di Melville e di Faulkner», ha scritto, con Meridiano di sangue (1985), «l'autentico romanzo americano apocalittico... Nessun altro romanziere americano vivente, neanche Thomas Pynchon, ci ha regalato un libro tanto possente e memorabile».

Inscalfibile, isolato, ignifugo alle mode, Cormac McCarthy pubblicherà quest'anno, pare, The Passenger, il romanzo noto dal 2009, annunciato in libreria dal 2015, di cui la Wittliff Collections, connessa alla Texas State University, detiene i dattiloscritti preparatori. L'ultimo romanzo di McCarthy, La strada, è uscito nel 2006, l'anno in cui lo scrittore divorzia dalla terza moglie, Jennifer Winkley; «è uno che non ha fretta, che segue il proprio ritmo e ha completa fiducia nei propri poteri», ha detto, molti anni fa, uno dei suoi rari amici, il regista Richard Pearce. Quindici anni da un romanzo all'altro. Editorialmente: un'era geologica. Un assurdo. Giustificato dall'arcano della follia, da un'autarchica voluttà a voltare le spalle al secolo.

Specie di anti-Houellebecq, McCarthy non insegue i temi sociali, non si fa fagocitare dalle mode, «l'eremita della scrittura» continua a perfezionare la propria opera con la concretezza di un miniatore, di uno che adorna una sedia con leggende di lupi e di uomini edotti dalla sapienza del coltello. Mira a estinguersi, «è orgoglioso di essere quel tipo di scrittore che non esiste più», scriveva, allora, il giornalista del New York Times; sembra appartenere alla stessa storia delle pietre e dei fiumi.

Di The Passenger si sa la cosa inessenziale, la trama: anni Ottanta, New Orleans, due fratelli, la scienza, la tragedia. Stupisce, piuttosto, che nessuno abbia ancora tradotto The Stonemason, testo teatrale del 1994, ambientato a Louisville, centrato sulla figura di Ben Telfair, nero, trentenne, stretto fra le ambizioni di rivalsa sociale della moglie e i riti atavici della famiglia, genia di tagliatori di pietre. Nel 2019 Federico Bellini, ricercatore presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore, ha ricostruito le ragioni dell'insuccesso della pièce, a notable failure, in un saggio, To Make the World in the Maelstrom of its Undoing: Cormac McCarthy's «The Stonemason» (RSA Journal, 30/2019). Al di là delle difficoltà formali - i monologhi involuti, biblici di McCarthy -, sono le ragioni politiche a minare il testo (e a spaventare, probabilmente, gli editori italiani). «Alcuni attori ritenevano che la sceneggiatura fosse piena di stereotipi razziali e che McCarthy, in quanto scrittore bianco, non fosse in grado di comprendere e drammatizzare la complessità della vita in una famiglia di neri (Edwin T. Arnold)». Il testo, in realtà, ha passi micidiali, come questo, quando Papaw, il nonno di Ben, si materializza, nudo, dall'oltretomba: «Ed egli scaturì dalla tenebra, immediatamente, rivelato e rivolto a me, e riuscii a toccarlo, a toccare il suo vecchio cranio nero ed egli era nudo e io riuscii a toccare il cordame dei suoi muscoli sulle spalle raffinate dalla pietra, e i tendini, e le vene degli avambracci, e la piccola pancia e le sottili gambe da vecchio, le ossa lucide, ed era così bello. Era soltanto un uomo, un uomo nudo e solo nell'universo, e non aveva paura e io piangevo di gioia e di tristezza, una tristezza finora sconosciuta, e restai lì, con le lacrime che mi segavano il viso e lui mi sorrideva, mi porgeva le mani. Mani da cui fioriscono tutte le benedizioni. Mani che non mi sono mai stancato di guardare. Sagomate sull'immagine di Dio. Per creare il mondo. Per crearlo ancora e ancora. E crearlo nel vortice della sua rovina».

L'attesa intorno all'ultimo romanzo di McCarthy sembra fuori luogo, accidente fin troppo mondano per uno scrittore di altri mondi. «Questa tua vita non è un ritratto del mondo. È il mondo stesso, e non è fatto di ossa o di sogni o di tempo, ma di devozione», dice un senzatetto, un santo anonimo, a Billy Parham, il sopravvissuto, alla fine di Città della pianura. La devozione, incondizionata, ha lo scatto della ferocia, gli attributi del Dio vivente, il terribile.

Sempre, chi scrive deve vivere la povertà abbagliante, e riderne, perché dal quasi nulla, da quel nodo di luce, scintilli una parola, dall'esattezza schiacciante. Sempre, si scrive nel gergo che il primo uomo consegna alla roccia, tra splendore e barbarie.