Una civiltà, un'ideologia, uno Stato si regSe un mito non c'è, dilapidato dalla Storia, bisogna costruirlo, forgiare un immaginario. A quel punto, in falangi, vengono assoldati gli scrittori. In Unione Sovietica, Maksim Gor'kij s'era incaricato di promuovere il «realismo socialista»; in Italia Elio Vittorini un tempo infatuato del Duce aveva creato «I gettoni», per Einaudi: pubblicava romanzi socialmente utili, fertilizzando il mito della Resistenza. Vittorini aveva fiuto: tra alcuni autori di pregio (Anna Maria Ortese, Leonardo Sciascia, Mario Rigoni Stern, Giovanni Arpino) troppi sono (spesso giustamente) dimenticati (Fortunato Seminara, Remo Lugli, Carlo Montella, Sergio Civinini, Aldo De Jaco), eppure, il diktat del romanzo a servizio della Storia & del partito, l'imperativo categorico del «romanzo sociale» (così il logo del Premio Riccione vinto nel 1947, previo avallo di Vittorini, dal baby Italo Calvino con Il sentiero dei nidi di ragno), vige ancora oggi. Da quel circo claustrale e castrante si salvarono in pochi, rarissime perle oscure: Giuseppe Berto, che nel 1955 pubblica Guerra in camicia nera e dieci anni dopo Il male oscuro, Goffredo Parise, Giorgio Saviane, ad esempio. Soprattutto, con una scrittura autorevole e aristocratica, in assoluta, siderale autarchia, Mario Pomilio, che esordisce, poco più che trentenne, nel 1954, con L'uccello nella cupola, e firma, nel 1965, per Vallecchi, La compromissione (ora Bompiani, pagg. 288, euro 13; con un saggio introduttivo di Giuseppe Lupo), il romanzo che senza compromessi disintegra l'era dell'etica partitica, rompe con l'intransigenza bigotta dei kapò marxisti, decapita l'ideologia dell'intellettuale impegnato, impregnato, piuttosto, di rimorsi e ipocrisie, vago, in una palude di menzogne. La compromissione è una smaliziata e potente analisi dell'uomo «politico»: Marco Berardi, socialista, a tratti comunista, innamorato di Amelia, di famiglia cattolica e altoborghese, nel crogiolo della provincia italiana (i fatti si svolgono a Teramo), capisce che il partito, dell'uomo, dice la parte, quella meno importante, il residuo di un'ambizione vile. Resta, per ritrosia dell'anima o per amore di quella biglia di fuoco che chiamiamo «io» , un individuo, un individualista: «Esser comunisti era un modo d'essere, esser socialisti, una maniera di sentire; esser socialisti, un libero atto di coscienza, esser comunisti, una chiamata della storia; esser socialisti, adoperarsi per l'avvento d'una nuova società, esser comunisti fare gli uomini capaci di viverci. Ma io, in quell'altra società, avrei voluto restare me stesso, com'ero ora, me stesso tutt'intero, col mio istinto di ribellione, il mio odio per i sistemi chiusi, la mia certezza che il materialismo storico non era tutta la filosofia e che Dostoevskij era un grande scrittore».

È il romanzo del crollo delle idee, questo, dell'impotenza politica e quindi affettiva: la descrizione con cui Berardi/Pomilio disseziona la relazione con Amelia (che infine conquista e porta all'altare) è agghiacciante, perché quando una visione del mondo si corrompe è il mondo intero che incancrenisce, diventa un lebbrosario, un rosario di occasioni perdute («quando la sazietà del possesso mi vinceva, mi guardavo intorno trasognato poi sottecchi spiavo Amelia: e nel vederla rannicchiata in un angolo del divano con in viso una greve espressione d'apatia, mi ricordavo per contrasto della sua vivacità d'un tempo, del clima teso e avventuroso dei nostri primitivi incontri»). Più che tutto, ad affinare il tema, scivoloso, è la scrittura di Pomilio, che ha momenti di lirica fermezza («Quando uscii, la città era sommersa dalla notte, avvolta in un molle diaframma di silenzio su cui il vento sollecitava di tanto in tanto un vibrare di suoni e d'echi incalcolabili»), e pensieri epigrafici da sottolineare e mandare a memoria, come questo: «dilagava dentro di me una sorta di vasta malinconia della storia, quell'angoscioso e irrazionale sentimento dell'irrecuperabile che ci coglie al pensiero della dissipazione ch'essa fa delle energie e degli ideali sbocciati dal suo seno».

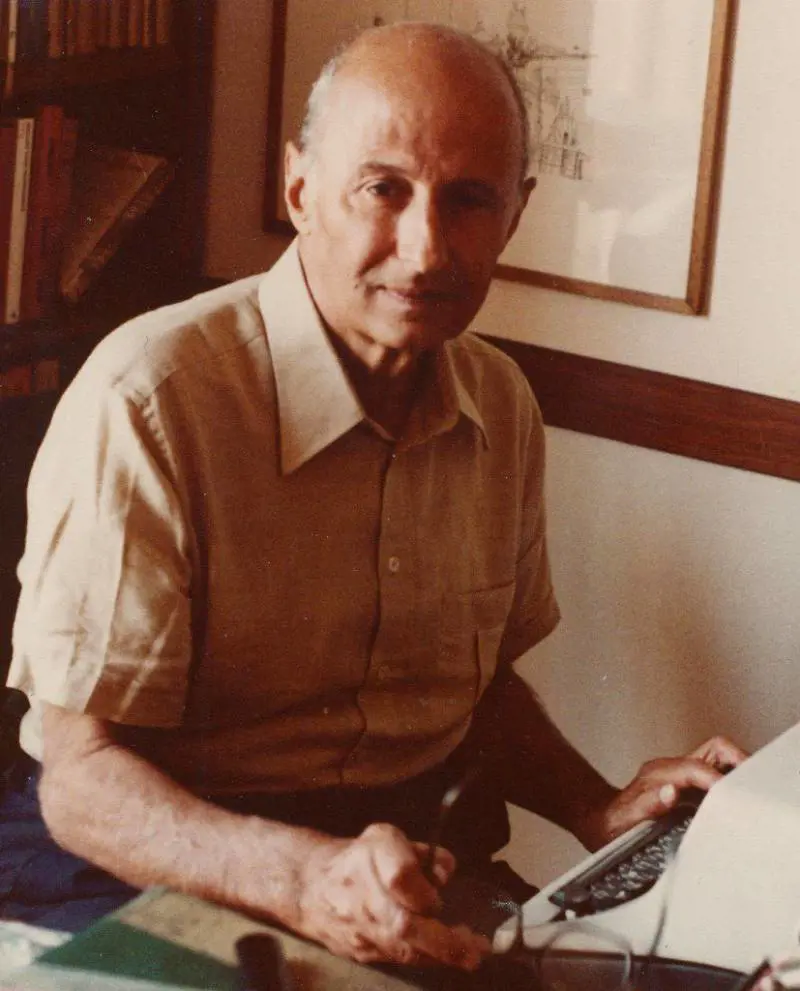

La storia di Marco Berardi ricalca in qualche modo quella di Mario Pomilio. Nato a Orsogna, laureatosi alla «Normale» di Pisa, aveva militato nel Partito d'Azione, era passato ai socialisti, finì democristiano, europarlamentare, nel 1984 (insieme a Moravia, in Europa con giubbino PCI). Dieci anni dopo La compromissione, Pomilio pubblica, con Rusconi, il romanzo più grande, più folle, avveniristico e avventato, Il quinto evangelio, specie di solido platonico nel monotono canone italiano: stampato in edizione «monstre» da L'Orma nel 2015, risulta ora, orrore, «non disponibile». Nel 1983 Pomilio vince il Premio Strega con Il Natale 1833, romanzo raffinatissimo, scritto sul cristallo, che indaga le inquietudini di Alessandro Manzoni: andrebbe imposto nelle scuole.

Piuttosto, il 14 gennaio Pomilio compie, nell'ottusità patria, un secolo. Ad accendere il cero sul sacro cadavere di Sciascia son tutti bravi: chi onora il centenario di Pomilio, il sacrario della sua opera, superiore a quella di don Leonardo? Questa latitanza dall'ovvio, d'altronde, questo spudorato pudore, era già scritto, come una disciplina imposta. «Estraneo a me stesso, al mio tempo, alla gente che mi circonda», si dice il protagonista de La compromissione. Segue una immagine delicatissima: le «strade antiche e domestiche della mia città abbagliate ormai da lunghe file d'insegne al neon, sollevano sulla sera un loro volto stupefatto».

La storia della letteratura è un abbaglio, i lettori paiono ipnotizzati dal futile; lo scrittore, fuori dalla tana del tempo, scava il cielo a mani nude, fino all'ultima ulcera di stupore, riconoscendo un volto perfino nel nulla.