«Alle 20 e 45 () la linea nemica s'è accesa di guizzi fiammeggianti che (...) hanno formato una sola barriera incandescente (...) sopra le nostre postazioni brillano a migliaia le vampate rosse delle granate in arrivo». Nei suoi libri Paolo Caccia Dominioni, testimone e cronista della battaglia di El Alamein ricorda così il diluvio di bombe che il 23 ottobre 1942 dà il via all'assalto alleato. In due settimane l'offensiva annienterà le forze italo-tedesche schierate sulla prima linea disegnata tra la cittadina egiziana di El Alamein a nord e l'impenetrabile depressione di Qattara, 60 chilometri di deserto a sud.

Oggi, 83 anni dopo, il pullman con a bordo 30 lettori de «Il Giornale» attraversa le sabbie e le pietre infuocate dove 72mila soldati italiani e 26mila tedeschi guidati dal generale Erwin Rommel affrontarono gli oltre 150mila uomini del generale inglese Bernard Law Montgomery. I lettori si guardano attorno, attoniti, quasi increduli. «Dove si nascondevano, dove dormivano, come si difendevano? Solo ora

capisco come hanno dovuto combattere i nostri soldati», ripete sconcertata Mariolina di Raimondo, insegnante in pensione arrivata qui da Stresa. Non ha torto. Il deserto è una piatta e infuocata distesa ocra smossa all'orizzonte da due timide alture. Sono Naqb Rala e Qaret Himeimat. Oggi sembrano due collinette piatte e insignificanti. «Ottantatré anni fa erano il cardine meridionale dello schieramento italo-tedesco, il perno della sorveglianza del fronte meridionale», spiega la professoressa Maria Petriccione, una docente di Cartografia dell'Università di Padova che con Walter Amatobene, congedato della Folgore, anima il progetto El Alamein condotto dalla Società Italiana di Geografia e Geologia Militare. Il progetto da anni ricostruisce luoghi e avvenimenti della battaglia che in due settimane bruciò le vite di 17mila italiani, 8mila tedeschi e 13.500 fra inglesi e alleati.

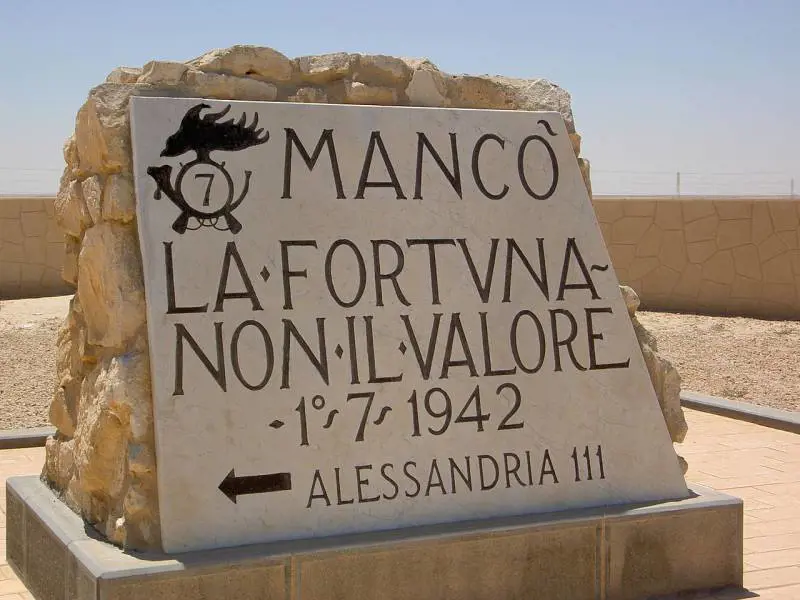

Una mattanza che oggi nessuna opinione pubblica europea potrebbe accettare. Allora non fu così. Le alture di Himemat ne sono la prova. Lì i «leoni» della Folgore si distinsero per valore e capacità di dar filo da torcere al nemico. E questo nonostante scarsi rifornimenti, armi inadeguate, mezzi insufficienti. Lo dimostrarono fin dalla notte del 23 ottobre. La notte in cui - ricorda la professoressa Petriccione - «i francesi del generale De Gaulle alleati degli inglesi tentano lo sfondamento del settore di Naqb Rala infiltrando i campi minati chiusi tra le due colline.

Non si aspettano il contrattacco dei 400 paracadutisti del 186° reggimento Folgore del tenente colonnello Giuseppe Izzo. Izzo e i suoi parà li affrontano a colpi di mitragliatrice e bombe a mano tra i sentieri e i campi minati delle alture. In poche ore i francesi lasciano sul terreno 400 uomini e il loro comandante colonnello Dimitri Amilakvari. All'alba devono ripiegare incalzati dalla Folgore». A ricordarlo, sotto gli occhi sgranati dei lettori del Giornale ci pensano, 83 anni dopo, quaranta fiori bianchi sbocciati nel cielo azzurro di Qaret El Himemat. Lassù Walter Amatobene e 40 congedati Folgore saltano nel vuoto dal portellone di un Hercules C 130 egiziano, aprono i paracadute sopra le buche da cui i nostri parà difendevano il fronte. Poi si ripiegano i teli. Si corre al sacrario dei morti italiani. Si entra nel silenzio e nella penombra dell'ultima casa. Tra i loculi che conservano i resti di 4634 nostri caduti, tra cui 2187 senza un nome. Alle 20,45 un «presente!» rimbomba tra mura e marmi.

E per una decina di secondi riecheggia come un'eco di voci lontane riaffiorate da trincee e deserto. Walter Amatobene alza gli occhi, squadra quelli umidi di parà e lettori del Giornale. Poi alza i suoi tra le volte del sacrario. «Loro - sussurra - vi hanno sentito. E anche stavolta vi hanno risposto».