Fa un certo effetto leggere oggi un libro come questo, quasi si trattasse di un messaggio in una bottiglia appena recuperata dai flutti, lanciata all’ultimo momento da un bastimento in procinto di affondare tantissimi anni or sono. Fa effetto perché vi si tratta della storia di un gruppo umano, un popolo, che si direbbe perito fino all’ultima persona nel naufragio e privo di una discendenza certa, il cui spazio vitale, le cui case, evidentemente, sarebbero stati occupati da noi, Italiani moderni, così diversi da loro, che con loro non vogliamo avere nulla a che spartire e che siamo solo recentemente arrivati sulla Terra da chissà quale pianeta. Una lettura, quindi, dal vago sapore archeologico, nella quale si parla di persone di un’altra razza, animate da altri ritmi e valori. Persone semplici, educate, ruspanti e coraggiose, che, se potessero essere riportate in superficie dagli abissi nei quali sono sprofondate, non riuscirebbero a capire i nostri vezzi, i nostri lussi, le nostre ipocrisie e complicazioni. Che non ci saprebbero riconoscere.

D’altronde, decenni di retorica che ha voluto imporre all’immaginario collettivo il mito (falso) di un soldato italiano cialtrone e vile - agli antipodi del nobile e coraggioso soldato anglosassone e comunque anglofono che, in tutte le salse e sotto tutte le forme, ci invade ogni sera irrompendo dai nostri teleschermi - ha lasciato il segno. Per questo, è con fastidio, oltre che con incredulità, che tanti rifiutano la lettura e la riflessione di pagine come quelle che seguono. Vi si narra, infatti, di una realtà diversa, irritante per i tanti che si sono ridotti a considerare l’arrendevolezza quale vero e originale valore aggiunto della nostra tradizione nazionale. Quella che emerge da questo libro è una realtà fatta di giovani contadini, studenti, operai che accorrevano entusiasti a dar vita ad una nuova e futuristica Arma, nella speranza di poter fronteggiare il nemico di allora dove era più pericoloso. Giovani che, al contrario di quanto imporrebbe il vero dio dei nostri giorni, la viziatissima e ipocritissima opinione pubblica, “volevano” combattere e sentivano forte il richiamo di un dovere la cui voce ci siamo poi abituati ad ignorare o, peggio, ad irridere. Loro, non avvezzi come noi ai viaggi aerei intercontinentali ed alle immagini dallo spazio, seppero affrontare prove incredibili per quei tempi, come il lancio da traballanti aerei a pistoni con ali di tela, affidando la vita a paracadute approssimativi e dondolanti, senza paracadute di riserva, che provocarono molti morti in addestramento. Impiegati in combattimento nel deserto egiziano in un ruolo al quale non erano preparati (erano stati creati per una fulminea invasione di Malta dal cielo), seppero combattere e vincere un nemico molto più forte di loro, sopperendo con la fede ed il coraggio all’eccessiva leggerezza dell’armamento ed alla scarsità numerica e di mezzi. Una volta sopravanzati, rifiutarono la resa e diedero vita ad una resistenza epica che li portò a combattere fino all’ultimo giorno in Africa settentrionale, nel disperato tentativo di impedire o almeno ritardare l’invasione del suolo nazionale, attraversando letteralmente a piedi Egitto, Libia e Tunisia, senza nessun cedimento e dando un esempio di valore impareggiabile. In termini di valori, quindi, esattamente il contrario di quanto vorrebbero i tanti professionisti del pensiero unico che, appunto, discettano di nostre immaginarie caratteristiche dalle quali andrebbe accuratamente esclusa a priori la capacità virile del combattimento.

A ben vedere, questo approccio socio-culturale è proprio di una società che si potrebbe definire del “benessere rassegnato”. Una società che vuole ritenere definitivamente acquisita l’era della “pace con la pancia piena” in cui non esistono più interessi nazionali che giustifichino un impegno così sgradevole come quello militare. E quando, tirata per la giacchetta - magari da qualche autorevole alleato - deve rassegnarsi a rimuovere questo suo perbenistico capriccio, lo fa comunque sempre in nome della pace, totem della sua inossidabile fede nel Progresso e frutto naturale del suo spirito democratico. Una pace, però, la cui pronuncia a ben vedere fa semplicemente rima con la parola “resa”. Che poi a poche migliaia o, addirittura, centinaia di chilometri dalle nostre coste questa fantasmagorica pace sia ancora un mito utopico ed improponibile, poco conta.

Quei poveretti di laggiù, ai quali non sappiamo che riservare una pelosa “solidarietà” fatta di parole e di plateali e sdegnate manifestazioni di piazza, sono in fin dei conti degli arretrati che non sanno dare il giusto valore alla vita. Non sono ancora immersi nel nostro meritatissimo Avvenire. Dei fanatici, insomma! Basta, quindi, con la retorica bellicista e, se proprio di militarità si deve trattare, ci si limiti a quella vignettistica e cialtrona di una certa nostra cinematografia, incentrata sulle storie incredibili e fantozziane del “Colonnello Buttiglione” e sulle novelle scollacciate della “Dottoressa del Distretto Militare”. Al termine Naja si abbinino solo significati negativi e guai a tentare di conferirgli maggiore dignità facendo leva sulla nostra storia patria e militare e sui valori di riferimento delle Forze Armate. Ci si accontenti, al massimo, di considerarla una fastidiosa necessità. Quindi, ottimo l’Esercito pompiere che interviene a favore delle popolazioni colpite dalle calamità naturali. Bravo il fantaccino che si presta a servizi a costo zero a favore delle Comunità locali. Bravissimo, inoltre, il militare che, con la sua semplice esistenza, giustifica quella della sua negazione (l’obiettore di coscienza) che, ai tempi (non bui) della coscrizione obbligatoria, assicurava una mano d’opera disponibile e a buon mercato a tante Amministrazioni ed Enti vari.

Da qui alla retorica del “Soldato di pace” che, seppur in mezzo alle cannonate, nell’opinione dei tanti che tranciano giudizi dalle nostre tribune televisive dovrebbe riuscire a vivere solo di pulsioni umanitarie, in un mondo spaventoso e banale nel quale il Bene (il loro partito, ovviamente) è in costante lotta contro il Male, il passo è breve. Un Soldato santo, che dal “provincialismo spirituale” della disponibilità al sacrificio per la Patria (quindi per casa propria, per gli interessi e la sicurezza di persone che conosce, vede e ama) si sappia proiettare nella dimensione più pura ed elevata dell’amore universale e della disponibilità al sacrificio per popolazioni lontane e diverse dalla sua, che magari non ha mai sentito nominare e che a malapena saprebbe posizionare su un mappamondo. Un Soldato internazionale ed internazionalista, che spenda anni per imparare a balbettare un po’ di inglese (per capirlo, invece...), che non sia più all’antica ma, al contrario, moderno, iperefficiente e tecnologicamente evoluto. Un Soldato “di successo” che sia sempre attento all’immagine, moderna semplificazione e mercificazione dell’Onore che, al contrario della prima, è spesso frutto di sonantissime sconfitte. Un Soldato che, insomma, pur di sfumare i toni della propria natura, preferisca definirsi “Volontario”, accettando così di buon grado la concorrenza con il volontarismo a giro d’orizzonte dell’attuale panorama sociale che vede Volontari ovunque, anche a sproposito, e che non vuole più riconoscere la nobiltà e la bellezza del suo antico appellativo.

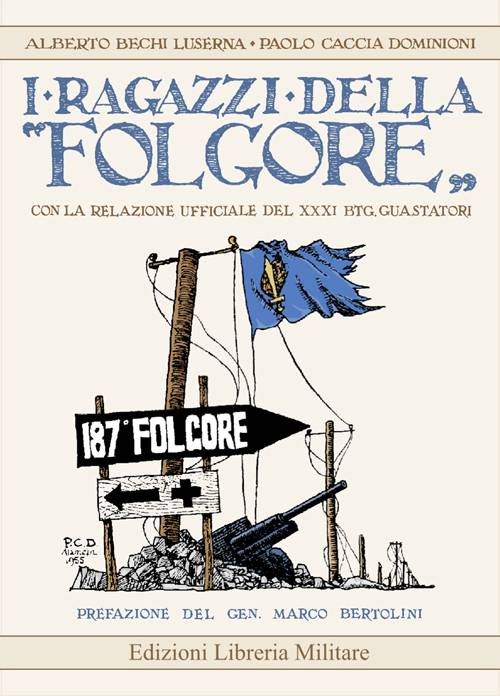

Ovvio che, in un contesto del genere, il paracadutista descritto nei “Ragazzi della Folgore” venga percepito come estraneo ed addirittura ostile. Infatti, benché debba la sua stessa natura all’uso del mezzo aereo, protagonista assoluto della modernità ed artefice principale della globalizzazione di cui andiamo così fieri, resta l’archetipo del soldato tradizionale, ancorato ai miti del sacrificio e del coraggio e ai precetti retrò dell’impegno fisico non mediato in misura sostanziale da strumenti tecnologici. Chi potrà capire, quindi, questo libro? Troppi elementi ce lo rendono estraneo. Fu scritto, infatti, da un uomo che in questi modelli di riferimento non si sarebbe potuto riconoscere. Si trattava del Colonnello Alberto Bechi Luserna che elaborò questa sua memoria poco dopo la Battaglia di El Alamein, epopea della Divisione Folgore, quando fu costretto ad abbandonare a malincuore il suo amatissimo IV battaglione paracadutisti, falcidiato dai combattimenti, per assumere l’incarico di Capo di Stato Maggiore della seconda Divisione paracadutisti italiana, allora in via di costituzione. La Nembo. Bechi era l’erede di una casata di Soldati. Orfano del Padre, Colonnello Giulio, caduto a Gorizia alla testa del suo 254° Reggimento di fanteria nel 1917, poteva vantare una sfolgorante tradizione militare di famiglia, con un nonno garibaldino caduto in Polonia ed un bisnonno caduto nel 1812 in Russia, nei ranghi dell’Armata Napoleonica.

Il 9 settembre 1943, all’indomani di una delle pagine più buie della nostra storia nazionale, venne il suo turno. E cadde, a sua volta, per onorare il proprio dovere. Il libro che Bechi lasciò rappresenta un po' il capostipite di moltissimi altri libri sulla Folgore di El Alamein che vennero scritti nei decenni successivi da molti protagonisti di quelle giornate. Tra di essi, il padre di chi scrive queste poche note introduttive, paracadutista del IV battaglione paracadutisti che, quando negli anni ‘50 volle mettere nero su bianco i ricordi del periodo più duro ed entusiasmante della sua vita, titolò il suo diario di guerra “Un ragazzo della Folgore”, quasi a voler richiamare fin dalla prima pagina il carattere di subordinazione del suo scritto rispetto a quello del suo vecchio Comandante. Il libro di Bechi, infatti, è stato un padre prolifico che ha spinto con la forza del suo esempio molti altri paracadutisti a lasciare traccia del loro vissuto, consentendo di mantenere viva la tradizione di un’epopea di valore che sarebbe stato criminale disperdere. Per concludere, questo libro e quelli che da esso sono seguiti sono un appello a non sospendere le ricerche dei superstiti di quell’antico naufragio citato all’esordio di queste riflessioni.

Chissà che, infatti, nonostante ogni più nera supposizione qualche gruppetto di naufraghi non sia riuscito a riparare in qualche isola sconosciuta, dalla quale i loro figli e nipoti stanno forse tentando di tornare in Patria. È una flebile speranza, certo. Ma si sa, gli Italiani di una volta erano prolifici. E ostinati.