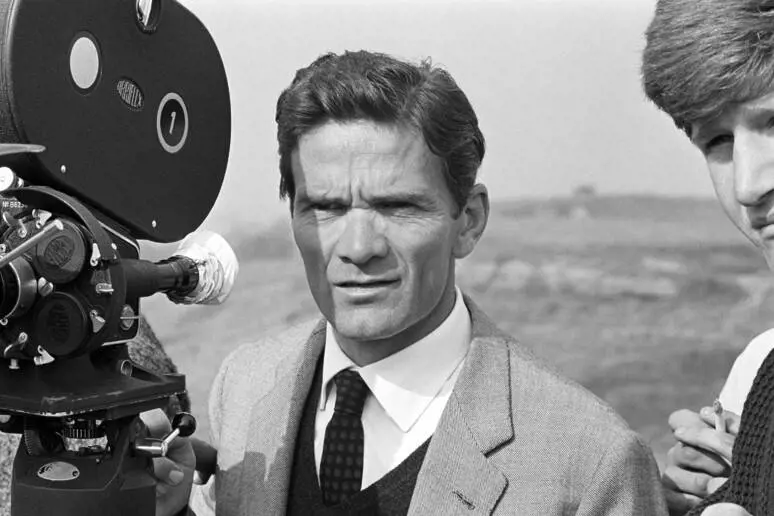

Il 2 novembre 2025 saranno passati cinquant'anni esatti dall'omicidio di Pier Paolo Pasolini, nato a Bologna il 5 marzo 1922. La morte del poeta è avvolta nel mistero. C'era un colpevole reo confesso, Pino Pelosi (1958-2017), al quale non credeva nessuno. Certo, lui era presente. Ma non era solo quella notte maledetta all'Idroscalo di Ostia. Fatto certificato dalla prima sentenza, che condannava Pelosi ma assieme ad almeno altre due persone (ignote), la cui presenza sul luogo del crimine pareva certa ai giudici. Anche il movente resta incerto: una marchetta finita male, un assassinio politico, una tragica estorsione, un regolamento di conti (ma quali?). La saggistica sull'esecuzione di Pasolini occupa uno spazio non irrilevante nelle pubblicazioni sul poeta. Si può dire che, in certi periodi, abbia addirittura preso il sopravvento sugli studi relativi all'opera (letteraria, cinematografica, teatrale, giornalistica). Resta, per chi vuole leggere senza paraocchi, molto da chiarire sulle ultime opere di Pasolini. In Petrolio, il romanzo postumo, c'è un netto stacco su alcuni temi. Ecco avanzare qualcosa peggio del fascismo, la società dei consumi. Ecco gli antifascisti cadere negli stessi errori dei fascisti. Ecco deposti gli occhiali della ideologia e inforcati quelli della antropologia. Nella Nuova gioventù, l'ultima poesia di Pasolini, che a suo dire sarebbe rimasta tale anche se fosse campato fino a 120 anni, si rivolge a un giovane fascista, estrema speranza, a cui viene affidato un programma politico bizzarro per un progressista: "Difendi, conserva, prega". Rimangono anche alcuni nodi biografici fondamentali. Uno di questi è la presenza di Pasolini a Catania. Presenza che potrebbe avere anche a che fare con la morte dello scrittore. Chiediamo di raccontarci quel periodo al professor Salvatore S. Nigro, notissimo studioso (di Manzoni e di molti altri autori) ed editore (ha scoperto Andrea Camilleri, tra le altre cose). Lui, infatti, c'era.

Quando ha conosciuto Pasolini?

"Il 25 agosto 1968 fu inaugurata la Mostra del cinema di Venezia, che si svolse tra mille contestazioni. Io avevo vinto, quell'estate, una borsa di studio proprio a Venezia per un corso alla Fondazione Cini. Anche Pasolini partecipò alla protesta nonostante avesse dichiarato in precedenza di voler regolarmente proiettare Teorema. Il 25 agosto la cerimonia d'inaugurazione fu interrotta dai contestatori, Pasolini incluso. Pasolini fu sfollato dalla polizia. Fu anche contestato dai sessantottini, che impedirono un incontro all'università Ca' Foscari. Gli fu rinfacciata la poesia di Valle Giulia. Alla fine, riparò a casa del suo amico Biagio Marin, dove lo incontrai".

A Grado?

"Sì. Io conoscevo bene Marin. Non ero ancora laureato e studiavo la poesia dialettale dal Seicento al Novecento. Marin era un grande poeta nella sua lingua, quella di Grado".

Cosa accadde a casa di Marin?

"Biagio Marin ci fece vedere una bellissima collezione di conchiglie. Aveva casa vicino al mare, le raccoglieva in spiaggia. Quella sera parlammo molto a lungo. Io fui forse l'unico studente a difendere Pasolini. Pontormo era già una delle mie passioni e, come è noto, nella Ricotta di Pasolini c'è una scena meravigliosa legata a questo pittore".

Cosa fu contestato a Pasolini?

"Di essere ultracattolico e reazionario. Sì, certo, aveva una base cattolica ma la scena del poveraccio che, nella Ricotta, muore in croce ha un significato universale, umanistico".

Vi siete incontrati altre volte?

"Ci siamo incontrati più volte, e per anni, a Catania. Anzi. Inizialmente ci vedevamo a Zafferana, un paesino dell'Etna, dove veniva assegnato il Premio Brancati. Pasolini era in giuria insieme con Leonardo Sciascia e Alberto Moravia. Si facevano grossi dibattiti sulla letteratura contemporanea. Io ci andavo per quello, da diligente studente di lettere".

Ricorda di cosa si parlasse?

"Ho un ricordo in particolare. Pasolini e Sciascia erano amici. Una volta, Sciascia spiegò a Pasolini che avrebbe usato Zafferana come ambientazione di un suo romanzo, che uscì col titolo Todo Modo, uno dei suoi libri più famosi. E proprio nell'eremo di Zafer è ambientato il libro in cui i democristiani prima pregano e poi si ammazzano tra loro. Fu Sciascia a introdurmi di nuovo a Pasolini. Sciascia per me è stato un mentore e un maestro. Fu lui a chiamarmi alla Sellerio, anni dopo. Ma torniamo a Pasolini e Catania...".

C'è altro?

"Molto altro. Don Salvatore Bella, alla fine degli anni Cinquanta, aveva fondato Incidenze, una rivista importante nonostante sia uscita per pochi anni. Fu una palestra per Sebastiano Addamo, che si definiva lo scrittore italiano di maggiore insuccesso; per il filosofo Manlio Sgalambro poi diventato famoso come coautore di Franco Battiato; e per molti altri. Era un punto d'incontro, la rivista, tra cattolicesimo e scetticismo, nichilismo, anti-umanismo, filoni anche di destra. Pasolini conosceva queste idee e questo ambiente. Durante un dibattito, al quale ero presente, fu aggredito, questa volta da militanti di destra che gli tirarono finocchi. Però accadde una cosa che mi sembrò incredibile, prima di capire che nell'episodio c'era tutto Pasolini".

Cosa accadde?

"Dopo aver lanciato i finocchi, i ragazzi di estrema destra si pentirono e andarono a chiedere scusa. Pasolini li accolse con grande gentilezza. Diventarono amici".

E li frequentava?

"Sì. A un certo punto Pasolini prese casa a Catania, in via Firenze, al centro. Mi disse che Roma, ogni tanto, gli veniva a noia e sentiva il bisogno di isolarsi in un posto dove potesse lavorare tranquillamente. Non dimentichiamo inoltre che Pasolini amava Catania e in particolare l'Etna dove ha girato lunghe scene di Teorema e di Porcile, tra le altre cose".

Dove si incontravano?

"Questi ragazzi di estrema destra avevano un punto di incontro particolare. Al centro c'era una piccola trattoria, la Trattoria del Cavaliere, una putìa come diciamo a Catania, oggi c'è un ristorante più lussuoso. All'epoca, anni Settanta, aveva tre caratteristiche: non costava nulla; faceva cucina tradizionale; tra i camerieri c'era un vero personaggio, una persona abbastanza anziana che conosceva a memoria le poesie di Micio Tempio. Costui era un poeta pornografo di Catania nel Settecento. Mentre portava i piatti, recitava le poesie, cosa che divertiva i clienti".

Questi ragazzi erano soldati o militanti?

"Erano in prevalenza studenti. Gli ho chiesto perché li frequentasse, sesso a parte: facevano marchette ma c'erano anche noti picchiatori. Erano sottoproletari, giovani e fascisti".

Cosa rispose Pasolini?

"Mi ha risposto: sai mi danno tante informazioni da un punto di vista politico molto interessante. E inoltre...".

Inoltre?

"Credo facesse domande in giro sulla vicenda della morte di Enrico Mattei e sulla stagione delle bombe. Come ricorderà, avvenne all'aeroporto di Catania la manomissione dell'aereo precipitato in provincia di Pavia con a bordo il capo dell'Eni. Sperava di trovare qualche notizia in merito. Forse i ragazzi non erano in grado di capire dove si andasse a parare. Ma le voci girano in provincia, e chissà a chi possono essere giunte. Non si informava soltanto a Catania".

E dove anche?

"Mi disse che aveva un carteggio con Franco Freda".

Non Giovanni Ventura, camerata di Freda?

"No, non lo menzionò, anche se esiste un carteggio tra loro. Menzionò proprio Freda".

Erano relazioni pericolose, quelle catanesi?

"Io non ho mai frequentato questo ambiente. E a Pasolini non sarebbe piaciuto che lo frequentassi con lui. D'altronde, quando era in compagnia di questi ragazzi, non mi salutava nemmeno. Per lui, alla sera, iniziava un'altra vita, fatta di sesso anche sadomasochista, e diventava un'altra persona. Durante il giorno era di una timidezza quasi patologica. Lo invitavo da mia madre a mangiare, e balbettava".

Torniamo alle relazioni pericolose.

"Certo. Ora, che lui abbia incontrato in questo ambiente anche qualche persona ambigua o pericolosa non posso escluderlo. Io però non lo so. Come le ho detto mi tenevo alla larga da quelle frequentazioni. Durante le varie inchieste venne fuori a un certo punto che Pasolini e Pelosi, la notte fatale, furono seguiti da persone che parlavano in dialetto siciliano. Qualcuno aggiunse che la macchina dalla quale scesero era targata Catania. Anche Oriana Fallaci sostenne che insieme con Pelosi c'erano dei catanesi perché un uomo che dormiva in una baracca accanto al campetto del massacro udì un grido: Jarrusu. Insulto catanese".

Frequentava l'università?

"All'inizio degli anni Settanta. Io non ero ancora professore ordinario. Ma avevo un corso sulle novelle del Quattrocento, e sul capostipite di questo filone, Boccaccio. Pasolini aveva già girato il Decameron e preparava I racconti di Canterbury. Mi venne l'idea di invitarlo ai miei seminari. Lui venne. In aula era straordinario. Intanto aveva una cultura fuori dal comune. Inoltre, si capiva quanto gli piacesse confrontarsi con gli studenti, che lo adoravano. Partecipavano anche professori della facoltà, tra il pubblico. Facevano domande assurde. Lui rispose: sono qui per parlare di novelle con gli studenti. Se volete parlare anche voi di questo, bene. Altrimenti siete venuti per niente. Pasolini poi mi disse di non coinvolgerlo più. Colpa dei miei colleghi. Coi ragazzi legò. Ha presente la parte del film Racconti di Canterbury dove ci sono i diavoli nell'inferno? Alcuni di quei diavoli sono gli studenti dei seminari catanesi. Gli altri erano della Accademia di belle arti di Catania. Voglio raccontarle un'ultima cosa".

Mi dica.

"Silvana Mauri, fin da ragazzina amica di Pier Paolo, suo compagno di classe, mi regalò una foto diventata poi famosa. Pier Paolo era giovane, bello e indossava un golf bianco. Sulla foto, era caduta una goccia di sangue di Silvana. Una volta, a pranzo da mia madre, gli mostrai la foto. Lui la guardò e quando capì che la macchia era sangue si fece pallido. E disse: un giorno sarò coperto del mio sangue. All'improvviso realizzai che era spaventato".

A quale conclusione è giunto?

"Sapeva bene di correre qualche rischio. Non solo perché faceva domande su argomenti pericolosi. Anche la sua vita notturna lo esponeva alla violenza".

Perché non fermarsi?

"Io credo che la morte, la sua morte, fosse ai suoi occhi una forma di espiazione o di sacrificio. Aveva paura e insieme piacere che accadesse qualcosa di irreparabile nel modo in cui è accaduto poi davvero. Forse si sono mescolati moventi diversi nel suo omicidio".

Come lo ricorda, alla fine?

"Un uomo capace di grandi amicizie, signorile e perbene. Io l'ho conosciuto così".