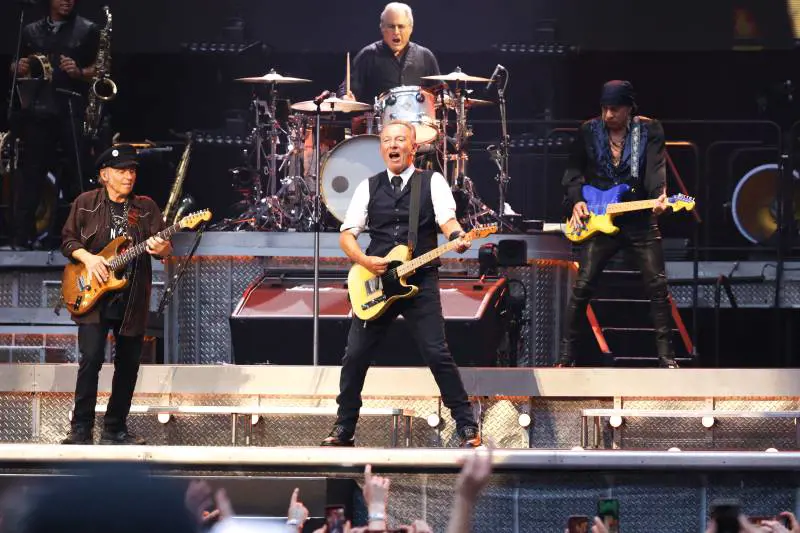

A dire il vero c’è un po’ di nostalgia quando il Boss arriva sul palco di San Siro, sono le venti o poco meno, i cinquantottomila del pubblico sono inferociti dal caldo e scatenati dall’attesa, e sta per iniziare il concerto dei concerti perché, si sa, Bruce Springsteen e San Siro sono, come si dice oggi, una «combo » unica al mondo, energia e complicità. Poi, figurarsi, lui si presenta a sorpresa con Steven Van Zandt, che ha subito un intervento di appendicectomia appena dieci giorni fa, e figurarsi l’ovazione. Non si sa mai con che cosa inizia il Boss (qui con Nosurrender) e non si sa quando finisce, il suo concerto è il rituale più mutevole del rock e meno male visto che ormai le scalette sono prestampate e persino le battaglie sociali sono notificate alla diplomazia social con largo anticipo. A dire il vero, almeno in questo Springsteen rispetta le attese perché subito prima di Land of hope and dreams attacca a testa bassa Trump: «L’America è attualmente nelle mani di una amministrazione corrotta, incompetente e infida, stasera chiediamo a tutti di farvi avanti insieme a noi contro l’autoritarismo ». Boom. Dritto e frontale. E farà il bis poco dopo dedicando Rainmaker al presidente degli Stati Uniti («Qualche volta la gente ha bisogno di credere in qualcosa così cattivo, così cattivo...») e poi anche in altri monologhi. Ma non ci sono soltanto critiche alla Casa Bianca, c’è anche disillusione verso l’opposizione: «La maggioranza dei rappresentanti eletti ha totalmente fallito nel proteggere la popolazione dagli abusi di un presidente non adeguato».

C’è un filo di nostalgia perché sono quarant’anni esatti, giorno più giorno meno, da quando Springsteen ha suonato qui per la prima volta, 21 giugno 1985, battezzando definitivamente, dopo Bob Marley, il secondo lavoro di San Siro, ossia ospitare grandi concerti di grandi popstar (beh, oggi un po’ meno ma è un altro discorso), autentici eventi «dressed to kill», vestiti per uccidere, per gigantificare un artista davanti al pubblico più grande possibile. Comunque che spettacolo una band che suona su di un palco relativamente spoglio (tre megaschermi e nient’altro, molti testi sono sottotitolati in italiano) perché tutti i vestiti sono nella musica suonata nella «terra di speranza e sogni» che Springsteen cerca e racconta, con la luce accesa o spenta, sin dal secondo disco The Wild, the Innocent & the E Street Shuffle, anno di grazia 1973, alla Casa Bianca c’era Nixon e le classifiche americane erano dominate da Elvis, Led Zeppelin e Pink Floyd, secoli fa davvero.

Perciò è un pezzo di storia, quello che ieri è sbarcato a San Siro per il primo dei due concerti italiani (replica il 3 luglio), uno dei giganti del rock che ha appena pubblicato 7 dischi inediti ( Lost Tracks II) e che suona e suona bene, con le mani sugli strumenti e la voce nel microfono, sciorinando pezzi intramontabili come The promise land, Hungry heart che sa tanto di anni Ottanta (che coro il pubblico) e My city of ruins che sa tanto di oggi, visto che le rovine si vedono ovunque. Quarant’anni fa a San Siro Born in the Usa era la più attesa da un pubblico che non conosceva Springsteen, oggi è dispersa in una lista di 27 brani e sembra quasi, pure questa, nostalgica mentre persino Because the night o la spettacolare The rising sono più vive e vitali del solito. Qui non ha stravolto tanto, dopotutto sono gli ultimi due concerti del tour anche se lui è impeccabile sul palco con camicia bianca, gilet e cravatta neri, le smorfie alla Robert De Niro, suona chitarra e fisarmonica ed esibisce una voce a puntino persino nei vocalizzi finali di The river, mica male davvero.

Ma che sberla, il concerto. Oggi sembra ancora più potente, più «powerful» del passato, proprio perché vero, vitale anche quando è scassato o sconnesso perché non tutti gli strumenti filano appaiati come in Youngstown.

C’è Born to run, che è irrinunciabile, c’è Dancing in the dark che è sempre «quegli» anni Ottanta, e c’è una maestosa The River, alla fine della quale si commuove ed è il fulcro emotivo di un concerto lungo quasi tre ore, iniziato con la luce del tramonto e finito con la luce della passione, i cori delle curve, le distese di cellulari che filmano il rito più irrituale, quello che cambia sempre le canzoni in scaletta ma non la qualità della musica che esce dagli amplificatori e chissenefrega perché, se la suoni così, anche a 75 anni resti giovane come il Boss ieri sera.