Lo so, non ho le prove ma so. Non ho nemmeno indizi. Per la verità, non sono neanche un intellettuale, però questa parafrasi di uno dei più famosi articoli di Pier Paolo Pasolini mi torna utile a ribadire un pensiero riguardo alla sua morte, avvenuta esattamente 50 anni fa. Sulle prime pagine dei giornali di tutta Italia apparve quella macabra fotografia di un corpo steso, deformato, cristallizzato in una maschera di sangue e di fango. Per i tribunali l'assassino risultò uno solo, Pino Pelosi, un ragazzetto ricciuto e mingherlino, uno sbandato che quella sera era con lui, nell'Alfa Gt, all'idroscalo di Ostia, su un brandello di terra desolata nel panorama livido della degradata periferia romana.

È passato mezzo secolo, non sono bastate le ritrattazioni, le testimonianze postume, le commissioni di inchiesta, i dossier, i servizi giornalistici, i documentari, i film, i libri, gli oceani di inchiostro, i miliardi di parole affidate al vento, per dare un nome ai colpevoli. Però noi tutti ormai sappiamo che quell'intellettuale disadatto a tutti non è stato ucciso per l'iniziativa solitaria di un balordo abbagliato da quattro soldi facili.

Chi ha assistito a quegli anni di scenari plumbei, stragi, agguati, sospetti su indagini deviate, sa che una figura pubblica come il Pasolini degli ultimi anni non poteva essere escluso dal ventaglio degli obiettivi esemplari. E che questo non basta comunque a ricamare dietrologie. La verità tutta non la sapremo, e sia sufficiente così.

Se ne parla anche in questi giorni, a Casarsa, la città della sua infanzia e delle sue estati, nel convegno di cui forniamo il programma qui sotto. Proprio nel piccolo comune friulano a due passi dal Tagliamento e dal suo letto di sassi bianchi come scheletri era nata la madre che Pasolini idolatrava, qui avvenne una parte importante della formazione giovanile del poeta, da qui se ne dovette andare nel 1950, a 28 anni, in seguito al primo di una lunga serie di processi che finirono per plasmarne la figura di artista maledetto.

Atti osceni in luogo pubblico, questa l'accusa, in seconda battuta rispetto a quella di corruzione di minorenni, convinti costoro, dietro compenso in denaro, a ritirare la denuncia. Le nevrosi dell'artista si avvitano a spirale intorno al mito fondativo (allora più che mai perverso, nell'Italia democristiana) dell'insopprimibile impulso erotico. Si consolida, nella capitale, la poetica dei ragazzi di vita, della borgata, del sottoproletariato la cui spontaneità è guastata dai desideri indotti dal sistema capitalistico borghese. L'intellettuale proverà nostalgia per la perdita irrimediabile dello stato di natura, uno dei temi che svilupperà parallelamente, nella saggistica, nel giornalismo, nella ricerca linguistica e nella cinematografia.

A dir poco contraddittorio, Pasolini riuscì nell'intento ambizioso di dispiacere ecumenicamente a ogni potere. Sul carattere ossimorico del personaggio chiedo aiuto ad Alfio Squillaci, autore di Pasolini Addio - Indagine su un mito, (edizioni Gog, pagg. 230, euro 16): "Il meccanismo messo in atto da PPP fu individuato già da Gian Carlo Ferretti. L'implacabile modulo triadico funzionava così. Uno: sfida/provocazione; due: scandalo provocato; tre: successo. Il trucco consiste nel raggiungere non il pubblico direttamente attraverso la propria opera, ma i media che funzionano da eco chamber, da strumento di propagazione innescata dalla sfida. Una formula magica fatta dal contrasto dei tribunali e dall'immediata esaltazione nella ribalta dei media. Lo sostiene anche il suo amico Franco Fortini".

Lo stesso meccanismo provocazione-scandalo-successo sarà applicato scientemente in quegli anni da Oliviero Toscani, con la campagna dei jeans Jesus. Paradossalmente, lo stesso Pasolini abboccò, con un suo "scritto corsaro" del 17 maggio 1973.

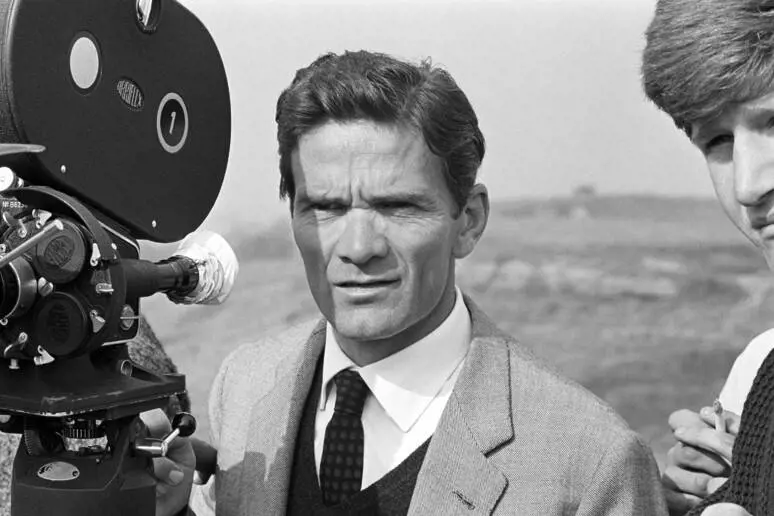

Ma torniamo qui in Friuli. Fra Casarsa e Cervignano, fra il fiume e la laguna di Grado, il pittore Giuseppe Zigaina prevede nel giovane amico febbrile l'artista del disegno e del colore; è lui a insegnargli la tecnica. La carriera del Pasolini regista passa anche per questi paesaggi quando viene a girare nella laguna di Grado Edipo Re e poi la Medea interpretata da una Maria Callas che lo credeva pronto a sposarla non avendo colto e dolendosene poi imbarazzata, l'inclinazione omosessuale.

Dopo quel 2 novembre, Zigaina per sempre vuole dimostrare che il poeta si sia volontariamente costruito i presupposti per la propria scomparsa dal mondo. Quello che fu definito un suicidio per procura non fu d'altronde negato da chi lo conosceva da vicino, come il cugino Nico Naldini o Enzo Siciliano. L'autodistruzione si manifestava nei rapporti feticisti e sadomasochisti, quelli del Pasolini notturno, quando la violenza era richiesta quasi come una forma di espiazione. La vittima (sacrificale?) è lo stesso uomo che poche ore prima della morte, in un'intervista alla tv francese, sentenzia: "Dare scandalo è un diritto, essere scandalizzati è un piacere, chi rifiuta il piacere di essere scandalizzato è un moralista".

L'uomo di mezza età, in carriera, potente, privilegiato e ormai per sua stessa ammissione imborghesito è quello che il

giorno prima di esser trucidato ammette di appartenere egli stesso all'élite borghese, di essere in fondo diventato anche lui parte di quella classe che talvolta sfrutta la fragilità dei poveri per raggiungere i propri scopi.