L'uomo è una creatura semplice. Mosso, contrariamente a quanto si crede, da motivazioni elementari. La Rochefoucauld le riassume in una: l'amor proprio. In genere ogni uomo appende il giogo al chiodo del padrone. Un giorno mia madre mi ha domandato: «Perché molti scrittori sono comunisti? Possibile che non si rendano conto di cosa significhi?». E io: «Semplice: perché essere comunisti (o anche solo di sinistra) li fa sentire migliori. Ma, stai tranquilla, per molti di loro è solo una posa, un'abitudine. Di più: un'astrazione». Se davvero scoppiasse una rivoluzione comunista, sarebbero i primi a inorridire, atterriti dall'idea di perdere i loro privilegi.

Senza dimenticare che in Italia la maggior parte degli editori (di libri e di giornali) si proclama di sinistra; dunque, non esserlo potrebbe costituire un problema. Nel mondo letterario c'è più acredine politica e moralismo (ipocrita) di quanto si pensi. E la censura esiste eccome: solo che è strisciante. Lo sappiamo tutti, anche se quasi nessuno è disposto ad ammetterlo (non lo si confesserebbe nemmeno a se stessi). Ma c'è anche un'altra ragione, legata – per così dire – alle regole del mercato, per essere di sinistra, come ci viene ricordato nella raccolta di saggi Letteratura e libertà. Borges, Paz e Vargas Llosa , edita da IBL Libri. «È utile capire» scrive nella prefazione Carlos Alberto Montaner, presidente dell'Unione liberale cubana «che oggi, nel terreno politico, le denominazioni “destra” e “sinistra” hanno senso solo in relazione al ruolo che si attribuisce allo Stato nella soluzione dei problemi sociali». L'intellighenzia latinoamericana, difatti, «suole essere statalista, come succede in quasi tutte le latitudini». Gli intellettuali si posizionano quasi sempre a sinistra; ossia, «si collocano, con variabile intensità, nel campo dello statalismo». E la ragione è semplice: la maggior parte di loro non è in grado di tirare avanti coi proventi della propria arte, perciò accetta di vivere «sotto l'ala protettrice dello Stato», dipendendo da incarichi pubblici, cattedre universitarie, sussidi, borse di studio o premi, di solito sovvenzionati dall'erario.

Essendo pertanto lo Stato a mantenerli, la loro visione del mondo è conseguente. «Questa intellighenzia statalista», prosegue Montaner, «che rifiuta il mercato con una sprezzante aria di superiorità, ama complimentarsi con se stessa per il proprio spirito solidale e generoso (...) quando in realtà si tratta di un gruppo che, come tutti, difende i propri interessi e cerca la protezione di un sistema che gli garantisca la sicurezza economica; sebbene, con frequenza, ciò comporti la realizzazione di un patto faustiano» con lo Stato. Ciò spiegherebbe odi come quella che Pablo Neruda dedicò a Stalin in occasione della sua morte, definendolo «il mezzogiorno / la maturità dell'uomo e dei popoli».

Non stupisce dunque – annota Hector Ñaupari, giurista e letterato peruviano, nel primo saggio del volume – che la maggior parte degli scrittori latinoamericani del XX secolo, da Julio Cortázar a Gabriel García Márquez, in discontinuità con quelli del secolo precedente, abbia sostenuto regimi autoritari, limitandosi a estemporanei appelli alla libertà creativa e di espressione; e chiudendo invece gli occhi davanti a macroscopiche compressioni delle libertà politiche e civili, emarginando i dissenzienti, e per finire, dopo il trionfo del capitalismo e della globalizzazione, riciclandosi come «liberali di sinistra». Ma per fortuna alcuni tra i più sontuosi scrittori del secolo appena trascorso (prima la questione non si poneva) sono prodigiosamente sfuggiti a questa ferrea regola di condotta.

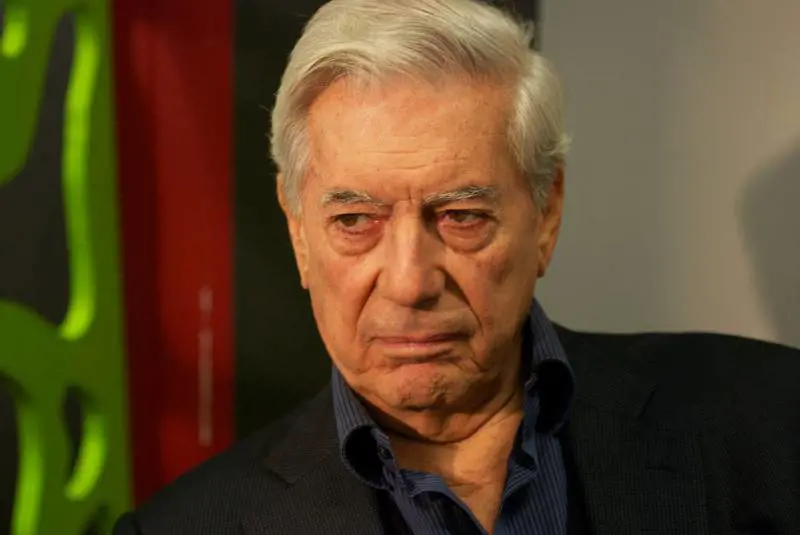

Autori – per citarne alcuni – della levatura di Mario Vargas Llosa (accusato di essere reazionario e antisocialista per la forma non politicizzata con cui ha trattato temi di per sé politici) e Octavio Paz (con il suo no perentorio a ogni manifestazione di potere oppressivo, di destra come di sinistra, e il suo antistatalismo viscerale), ai quali sono dedicati i bei saggi – contenuti nel libro – di Carlos Sabino, sociologo argentino-venezuelano-guatemalteco, e Ángel Soto, storico cileno nonché curatore del volume. O come Jorge Luis Borges, tra i maggiori scrittori del Novecento. Nel brillante saggio a lui dedicato nella presente raccolta, Martin Krause, economista dell'Università di Buenos Aires, ci ricorda l'affiliazione di Borges al Partito conservatore, perché – come amava dire – solo i gentiluomini si uniscono alle cause perse. Il grande scrittore argentino era ciò che in sociologia si definisce un «individualista metodologico», inguaribilmente refrattario a ogni tentativo di personificazione di concetti e astrazioni come «società», «popolo», «nazione», «classe operaia». «La moltitudine» scriveva Borges «è un'entità fittizia, ciò che realmente esiste è l'individuo (...) Tutto il resto, le nazionalità e le classi sociali, sono mere comodità intellettuali». E le masse «un'entità astratta e probabilmente irreale». Amante del paradosso, si spingeva a dichiarare che «un solo uomo è nato, un solo uomo è morto sulla terra. Affermare il contrario è pura statistica, un'addizione impossibile. Non meno impossibile che sommare l'odore della pioggia e il mio sogno di ieri notte». Borges amava il suo Paese e la fierezza del suo popolo («L'argentino, a differenza dell'americano del Nord e di quasi tutti gli europei, non si identifica con lo Stato (...) L'argentino è un individuo e non un cittadino»). Ma, se gli si domandava quante Argentine esistano, rispondeva: «Tante quanti sono gli individui. I Paesi sono falsi, gli individui forse non lo sono». E aveva, come sempre, le idee fin troppo chiare quando sosteneva di sentirsi cittadino del mondo: «Disgraziatamente per gli uomini, il pianeta è stato lottizzato in Stati, ciascuno provvisto di lealtà, di care memorie, di offese, di frontiere, di bandiere, di scudi e di mappe. Fin quando dura questo arbitrario stato di cose, saranno inevitabili le guerre».

L'avversione di Borges per le intromissioni dello Stato nella sfera privata era senza cedimenti: «Per me lo Stato è il nemico comune, ora; io vorrei – questo l'ho già detto molte volte – un minimo di Stato e un massimo di individuo». Non amava i politici («La professione dei politici è mentire. Il caso di un re è diverso; un re è qualcuno che riceve questo destino, e poi deve compierlo»). Sognava un mondo senza Stati. E diffidava della democrazia, per la quale «siamo tutti estasiati», arrivando a definirla un «curioso abuso della statistica». Si definiva un «anarchico pacifico». Ma forse più che anarchico oggi potremmo definirlo un “libertario”, ossia un fautore dello “Stato minimo”.

Non cercherò di nascondere il fatto che avrei desiderato (forse come Borges) vivere in un mondo premarxista o che non avesse mai conosciuto il marxismo; perché dalle scorie di questa ideologia (statalismo, assistenzialismo, proliferazione burocratica, clientelismo, fiscalità oppressiva, inamovibilità del pubblico impiego, onnipresenza dei sindacati, populismo, politicizzazione della giustizia, appiattimento sociale e professionale, vittimismo cronico, buonismo autolesionistico, cultura dell'odio e dell'invidia sociali), ormai agonizzante, non ci libereremo mai, io credo. Qualcosa del suo veleno rimarrà sempre in circolo.