In Italia parlare di pensioni significa toccare un nervo scoperto. Tra riforme che si susseguono, assegni sempre più leggeri e un’inflazione che erode il potere d’acquisto, la domanda è la stessa per milioni di lavoratori: come garantirsi un futuro dignitoso? Per molti la risposta passa dai fondi pensione integrativi, strumenti che consentono di affiancare alla pensione pubblica un capitale costruito negli anni. La loro attrattiva, però, non dipende solo dalla capacità di accumulo o dall’andamento dei mercati, ma anche – e soprattutto – dal trattamento fiscale riservato a chi decide di investirvi.

Tassazione agevolata rispetto agli altri investimenti

A differenza di strumenti finanziari come azioni, obbligazioni o fondi comuni, i fondi pensione godono di un trattamento fiscale più favorevole. I rendimenti maturati sono tassati con un’aliquota del 20%, che si riduce al 12,5% per la quota investita in titoli di Stato ed equiparati. La differenza rispetto all’aliquota ordinaria del 26% applicata alla generalità degli investimenti finanziari produce un effetto rilevante sul lungo periodo, rendendo i fondi pensione più efficienti sul piano fiscale.

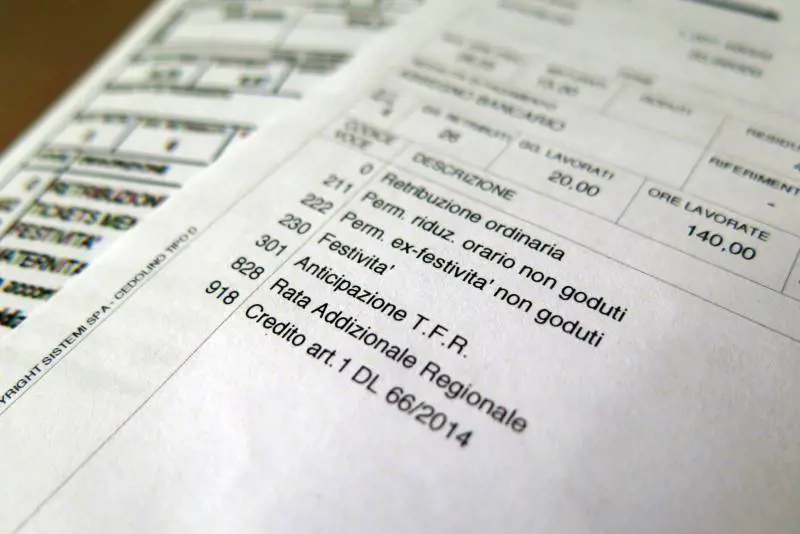

La gestione del Tfr come snodo cruciale

Una delle decisioni più importanti riguarda il Trattamento di fine rapporto. Se lasciato in azienda, il Tfr viene tassato in base all’aliquota media dei redditi degli ultimi cinque anni, con un’incidenza che può oscillare tra il 23% e il 43%. Se invece viene conferito a un fondo pensione, si applica un’aliquota sostitutiva del 15%, che si riduce progressivamente dello 0,30% per ogni anno di adesione oltre il quindicesimo, fino a raggiungere il 9%. La differenza fiscale, soprattutto su archi temporali lunghi, rappresenta un incentivo determinante.

La deducibilità dei contributi

Oltre alla gestione del Tfr, un altro vantaggio rilevante è rappresentato dalla deducibilità dei contributi. La normativa consente di dedurre fino a 5.164,27 euro all’anno, includendo non solo i versamenti individuali, ma anche quelli del datore di lavoro e quelli a favore di familiari a carico. In termini concreti, ciò significa una riduzione del reddito imponibile e un risparmio IRPEF che, a seconda degli scaglioni, può arrivare fino a 2.500 euro l’anno. I benefici sono più limitati per i lavoratori in regime forfettario, che non sempre hanno accesso a questa forma di deduzione, a meno che non siano iscritti a casse previdenziali obbligatorie o titolari di altri redditi soggetti a Irpef.

Riscatto e anticipo: le regole fiscali

Il momento del riscatto segna un passaggio cruciale. Nel caso di liquidazione al pensionamento, l’aliquota è pari al 15% e può scendere progressivamente fino al 9% in base all’anzianità di adesione. In presenza di gravi motivi di salute, la tassazione resta analoga a quella prevista per il pensionamento. Se invece si richiede un anticipo per l’acquisto o la ristrutturazione della prima casa, l’aliquota sale al 23%, che è la stessa applicata alle altre esigenze personali per le quali è possibile ritirare fino al 30% del capitale maturato. In questo modo il legislatore ha cercato di bilanciare la necessità di flessibilità con la tutela della finalità previdenziale.

Trasferimenti esenti da tassazione

Un aspetto meno noto ma rilevante riguarda i trasferimenti da un fondo pensione a un altro. Questa operazione è fiscalmente neutra, non comporta oneri e non interrompe l’anzianità maturata. In tal modo il risparmiatore può cambiare fondo senza penalizzazioni, conservando i benefici fiscali acquisiti e contribuendo al tempo stesso a stimolare la concorrenza tra gli operatori del settore.

Una questione generazionale

La previdenza complementare non riguarda solo chi si avvicina alla pensione, ma anche i più giovani. Carriere frammentate, precarietà contrattuale e aspettative di assegni pubblici sempre più bassi rendono necessario un approccio lungimirante.

Accumulare risorse in un fondo pensione fin dall’inizio della carriera significa beneficiare di rendimenti composti e di regimi fiscali agevolati. Tuttavia, la diffusione resta limitata: solo un terzo dei lavoratori italiani vi ha aderito, un dato che segnala un ritardo culturale rispetto ad altri Paesi europei.