Per raggiungere la villetta di Cargnacco, da Gardone, la strada non è lunga: dieci minuti di salita. Ma per penetrarvi, la faccenda è più seria. L'imprudente che osasse battere senz'altro alla porta - che ha l'aspetto bonario di un ingresso di casa rustica - vedrebbe schizzare dall'ombra dello spiraglio socchiuso i due occhi tra di mastino e di assassino del buon Dante, il cameriere bianco-guantato e inflessibile, che vi rimanda giù a Gardone, a percorrere la fatale via gerarchica della segreteria. Il provvedimento si è reso necessario per il fatto che la persona di d'Annunzio, anche nell'isolamento attuale, è un obbiettivo costante di pellegrinaggi svariati, da parte di gente che viene dalle più assurde lontananze per vederlo e per parlargli, quasi sempre con poca utilità del Comandante. Questa volta però, a noi non fu difficile l'accesso. Venivamo, non già per affliggerlo con inopportuni consigli di politica o per spingerlo verso qualche decisione disastrosa, ma per presentargli, Diverio ed io, questo bel sogno di lavoro e di bellezza, di ardimento e di ardore, che si chiama L'Ardente. È la prima volta che io posso conversare con Gabriele d'Annunzio senza l'incubo degli affari di governo, in una serenità pacata e armoniosa di rifugio intimo. Davanti alle finestre, non più la visione di un porto armato di terribili ordigni di guerra e di un mare d'acciaio covante minacce ed insidie senza numero; ma il tessuto chiaro e domestico di un mite lago che fu amato dai poeti, in ogni tempo. «Suso in Italia bella» ha detto uno di questi. Ebbene, noi non dubitiamo che sia proprio così: oggi, la bella Italia, la vera Italia è forse solo su questa quota fresca e verdissima in cui il massimo spirito della nostra razza veglia ed attende la sua ora, vagliando il passato e meditando il futuro, condensando la sua potenza per la più fortunata resurrezione della nostra terra.

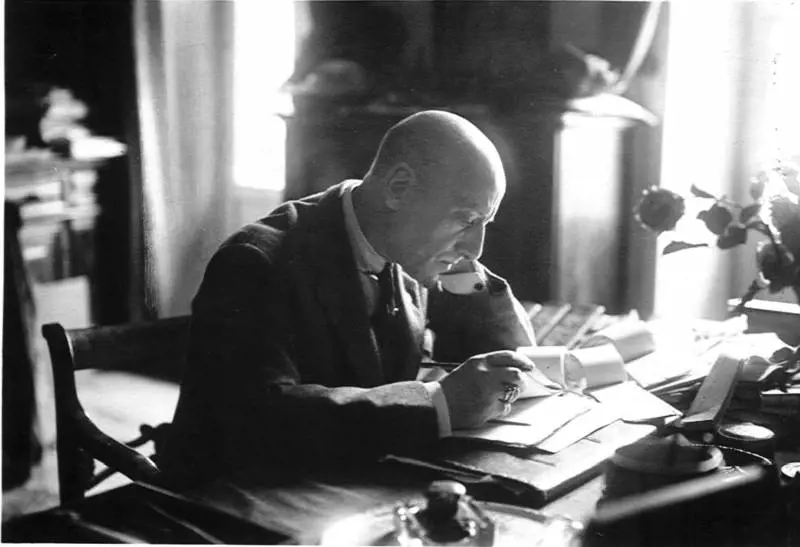

Il nostro Capo è stranamente ringiovanito. La dolcezza del soggiorno lacustre, il riposo, le cure, la libertà (chi è più schiavo di un «tiranno»?), gli hanno cancellato dal volto quell'espressione affaticata e troppo intensa che a Fiume gli avevano conferito l'eccesso di lavoro, l'insonnia e la tensione nervosa. Veste un costume grigio, giovanile, elegante, nel quale / ritroviamo il suo aplomb di gran signore. Tutte le sue movenze indicano una energia vivacissima, una salute di ferro, un rinnovato amore alla vita istintiva e sensitiva.

Lo interroghiamo sul suo lavoro di poesia, sulle nuove fatiche letterarie. Il Notturno, il poema della sua cecità di mutilato, è in gran parte nelle mani dell'editore, ma deve essere completato. C'è un finale che non può ancora scrivere, a causa dei troppi visitatori che lo assediano.

«Figuratevi che, appena giunto quassù, di notte, in automobile, col volto coperto da uno scialle, fui preso d'assalto da un manipolo di legionarii trentini, giunti da Riva in una barca da congiurati, per comunicarne l'arresto del capitano Piffer! Un altro giorno, verso il crepuscolo, uscivo nel giardino, che è circondato da un muro notevolmente alto, quando vedo un uomo che si lascia calare misteriosamente dal muro e si slancia per entrare in casa dalla finestra. Lo affronto: è un capitano legionario, che confuso si piazza sull'attenti, e balbetta delle scuse. Aveva saltato la via gerarchica, col rischio di rompersi il collo. L'ho dovuto ricevere».

Qualcuno di noi obbietta:

«Perché non si dà alla latitanza? Perché non va ogni giorno sul lago, a fare del canottaggio, o anche a scrivere?»

«Già - ci risponde - ma il difficile è arrivarci, al lago. Non posso mettere il naso fuori di casa senza cadere nella rete di un assedio tanto affettuoso quanto inestricabile. Sono costretto alla guerra di posizione, dove l'arma più terribile è il telefono».

Qualche domanda sulla sua dimora.

La villa è grande, comoda, ben alta sul lago. È di proprietà di un certo Tode, tedesco, erudito, ricchissimo, notevole per il suo cattivo gusto. C'era, nelle sale principali, del gran rosso alle pareti e del gran bianco ai soffitti. Il poeta italiano ha lavorato a colpi di tappeti, di tende, e di cuscini, per riparare al pessimo arredamento di quelle sale; ha graduato le tinte, variato la configurazione, alleggeriti i contrasti con correzioni sapienti. Ormai questo appartamento è quasi degno del suo raffinato gusto estetico. Il tedesco ha lasciato però la sua magnifica biblioteca, dove ho trovato cose interessantissime, fra cui molti libri italiani e latini. C'è anche uno stupendo pianoforte a coda che fu di Liszt, dal quale è ancora possibile trarre qualche divina armonia. Ci inchiniamo al piano di Liszt, e alla sua interprete attuale, la geniale e gentile Luisa Bàccara, legionaria ardentissima che restò al fianco del Comandante anche durante le Cinque Giornate. A questo punto riappaiono gli occhi di Dante, addomesticati ma vigili, dall'alto di una giubba abbottonatissima:

«È servito!».

Attraverso la biblioteca, passiamo in sala da pranzo. Come sempre, il Comandante siede voltando le spalle della finestra. La colazione comincia allegramente. È colorata di fiori, di gentilezza e di sorrisi. Non si vorrebbe parlare di politica. Si mangia col forte appetito delle mense militari, quando ci si apprestava ad una battaglia. Qualcuno elogia la squisitezza dei cibi.

«Dopo i lunghi mesi di sobrietà fiumana - dice d'Annunzio mi pare di esser diventato un epicureo. C'è della gente che mi manda delle ghiottonerie da ogni parte d'Italia. E dire che, venendo qui, io mi preoccupavo del carovivere!»

Tiene soprattutto a farci apprezzare la sua frutta: che consiste in un elisir d'arancio, - senza scorza, senza pelle, senza acini - confezionato dalle sue stesse mani con una pazienza da certosino:

«È iniquo macellare l'arancio come fanno tutti, e mangiarlo con le scorie non è piacevole. Io lo scortico semplicemente: qui tutto è da mangiare. È il sublimato d'arancio».

«È un'operazione che richiederà molto tempo...».

«Ah, non meno di tre ore!»

«E poi si lamenta che non le resta tempo per scrivere!»

La colazione è finita. Scendiamo a prendere il caffè nel giardino, in una conca di rose straripanti in cui facciamo un sontuoso bagno di profumo. Luisa Bàccara ci precede associando la snellezza della sua figura di musa greca a quella di Krissa, la levriera elegantissima e affilata come una prora.

Si parla dell'Ardente. Il Poeta, che ha promesso per il primo numero un suo dono intellettuale, qualche pagina di lirismo che interpreti l'ardore con cui nasce la rivista, vorrebbe accontentarci subito. Egli possiede uno scritto del tempo della guerra, che è completamente ignorato perché non ne furono tirati che pochissimi esemplari numerati. Vorrebbe darcelo; ma dove trovarlo?

A queste parole, Luisa Bàccara si alza, scompare in silenzio. Dopo qualche minuto, ella ritorna col poemetto della Chiesa di Doberdò. Le sue mani di fata hanno divinato, scoperto, portato alla luce il rarissimo autografo. Ma il dono signorile è accompagnato da un dono ancor più prezioso. Il Poeta ce lo vuol leggere. E nel silenzio intento del giardino e dei colli e del lago, che chiama a raccolta le sue rive e le restringe in quel solo punto in cui lo spirito umano si dona prodigalmente, Gabriele d'Annunzio scandisce con voce contenuta, quasi interiore il suo bellissimo Salmo. Dopo, vorremmo ringraziarlo, ma quella visione dei nostri morti divini che tante volte abbiamo visti così, ci opprime un poco, ci dà una bizzarra commozione. Sentiamo che, in quel momento, quella voce pacata e sicura, ha promesso a quei morti che il futuro d'Italia sarà degno di loro.

Riceviamo il dono del Capo con una gioia mal dissimulata. Egli è dunque, ormai ne siamo certi, la meravigliosa mascotte della nostra impresa: che non potrà essere se non vittoriosissima. A proposito di questa sua fama di mascotte, egli ci racconta alcuni episodi della sua vita d'aviatore. Chi aveva volato con lui, ed era uscito miracolosamente illeso dai più terribili rischi, non voleva volare più solo: nella sua squadriglia, quando si erano fatte delle imprese senza di lui, la fortuna non aveva arriso quasi mai.

Passiamo così in rivista alcuni tipi di compagni dell'aria. Diverio, che ha istruito dinante la guerra una schiera non comune di aviatori, accenna a qualche particolare di Pagliano e Gori che sono stati fra i suoi migliori allievi e che furono carissimi al Comandante. Dal suo volto traspare un senso profondo di commozione. Egli rievoca alcune gesta dei due compagni, ricorda infine altri morti gloriosi e si sofferma sul più grande e caro: Natale Palli.

Di lui ci narra un episodio, che ne mette in rilievo l'eroismo calmo e volitivo:

«Al ritorno dal nostro volo su Vienna, il nostro apparecchio, rimasto isolato, ha tutt'ad un tratto un guasto: il motore si ferma. Siamo su territorio nemico. Per me, cadere prigioniero avrebbe significato essere sottoposto alle peggiori torture. Per questo motivo, io portavo sempre in tasca una scatoletta con un veleno fulminante. Vedendo che il motore non riprendeva, io metto prontamente una mano in tasca, e volgendomi verso il mio compagno, gli accenno con la mano un saluto supremo. Egli, senza scomporsi, mi risponde, pure con un cenno, di aspettare. Io, che pure non avevo alcuna speranza, rimango in attesa. E subito il motore riprende. Pieno di meraviglia abbandono il veleno, sospendo le operazioni di suicidio. Ma più tardi, sulla selva di Ternova, il motore si arresta di nuovo. Rimetto la mano in tasca e ripeto l'addio al pilota. Ma questi, ancora una volta, senza tradire la minima emozione, risponde di aspettare, spingendo la palma della mano verticale in avanti. Attendo ancora. Egli dirige l'apparecchio verso il mare, sperando di trovarvi qualche nave italiana in vedetta. Difatti troviamo la torpediniera ch'era stata inviata di scorta per il nostro volo. Natale Palli scende con l'apparecchio nella scia della torpediniera, e sta per toccare l'acqua, allorché il motore riprende a funzionare. Riprendiamo quota e filiamo a tutta velocità su Venezia. Atterriamo presso Mestre, salvi per un prodigio».

Il Comandante s'interrompe un momento, e prega la signorina Bàccara di portargli il mazzo dei suoi talismani. In mezzo a un grappolo di medaglie, medagliette, corni, schegge, pallette, falli e scarabei, egli ci mostra un piccolo cerchio di ferro, scavato intorno.

«Questo scavo, prodotto dall'attrito - ci spiega - era 1'origine degli arresti al motore. Sé l'attrito avesse finito di corroderlo (e non mancava che uno strato sottilissimo) noi saremmo stati perduti. Ma quello che io non dimenticherò mai, è il gesto tranquillo, ripetuto due volte, con cui quel compagno eroico e imperterrito mi fermò nel momento in cui stavo per darmi la morte».

L'ora è ormai avanzata. Stiamo per prendere congedo da Gabriele d'Annunzio. Prima di partire, gli domandiamo quando terrà il discorso su Dante a Firenze.

«La data non è ancora decisa, ma sarà forse a settembre. Io non farò un discorso. Parlerò dalla ringhiera del Lanzi, ai piedi del Perseo ai miei legionarii e al popolo che si adunerà in Piazza della Signoria. Sarà uno dei miei soliti colloqui con l'anima generosa della folla.

Ormai non più sale o teatri, ma l'Arengo, sempre e dovunque».Partiamo con lo spirito colmo di baldanza e di speranza. Che cosa non potrà mai sperare l'Italia, quando si sarà decisa a riconoscere per suo Capo questo grande, questo unico, questo sublime Italiano?