Quando Thomas S. Eliot pubblica Quattro quartetti, nel 1943, gli Alleati sbarcano in Sicilia e la Germania viene sconfitta a Stalingrado dall’Armata Rossa. Durante la vasta messe di bombardamenti nazisti su Londra, Eliot aveva servito come ausiliario dai tetti della sua casa editrice, la Faber & Faber: vigilava l’orizzonte, segnalando la presenza di incendi. Forse non è un caso che il poema si chiuda sull’amore e sul fuoco - and the fire and the rose are one -, mescolando Dante e Giovanni della Croce agli umori infernali della guerra, e con quella sentenza, tra cronaca ed eterno: «Un popolo senza storia/ non è redento dal tempo».

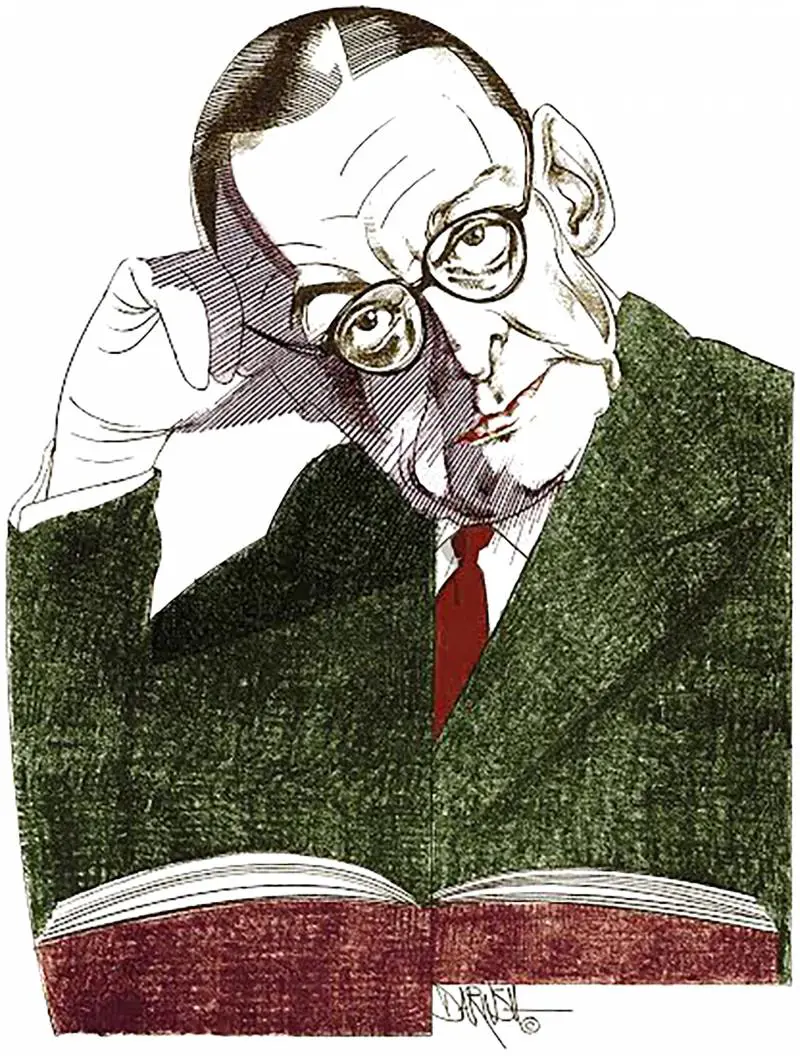

Il primo dei Quartetti, Burnt Norton, esce nel 1936: nel frattempo, Eliot si era dichiarato anglocattolico, si era liberato della prima moglie, Vivienne Haigh-Wood, ninfa diafana e irrequieta, spedita in un ospedale psichiatrico, era diventato, come si dice, un «classico». Quando, nel 1944, davanti ai membri della Virgil Society, sussurra che «Un classico non appare se non quando una civiltà, una lingua e una letteratura sono mature, e la sua deve essere l'opera di una mente matura», in verità, non si riferisce a Virgilio, ma a se stesso. I Quattro quartetti sono, insomma, l'opera somma di Eliot, il più influente poeta del secolo scorso: gli consentiranno, pochi anni dopo, nel 1948, uno dei Nobel per la Letteratura più ovvi di sempre. George Orwell, uso a fare il bastian contrario, parlò di «ispirazione interrotta»: l'Eliot predicatore e convertito - che nel 1944 gli aveva bocciato Animal Farm - non gli garbava. In Italia, Luciano Anceschi guardava ad Eliot come a «un alto esempio di quel che noi vorremmo fosse un poeta»; Elio Vittorini - capendoci a tratti - scriveva che «la sua ispirazione... è nostalgica e, in un senso impulsivo, romantica». I Quattro quartetti sono un'opera definitiva, terminale, come pochissime nel secolo - Exil di Saint-John Perse, ad esempio, La morte di Virgilio, il romanzo poematico di Hermann Broch, usciti entrambi nel 1945 -, l'ultimo istante in cui la poesia si dilata in codice mistico, in esperienza sapienziale. Da lì in poi, è la fine della Storia, il disarmo lirico, sancito dall'arresto di Ezra Pound, la reclusione nel manicomio criminale di Washington D.C., la scrittura, drammatica, dei Pisan Cantos.

La prima traduzione italiana dei Quattro quartetti, «nella versione fedelissima, autorizzata da Eliot», è approntata da Filippo Donini per Garzanti nel 1959. Un libro - editorialmente - pari a una spada: 120 pagine, compreso il testo a fronte e le note, sommarie. Per leggere l'ultima traduzione italiana dei Quattro quartetti, stampata da Bompiani in formato economico (costa 13 euro), dovete guadare le 190 pagine introduttive della curatrice, Audrey Taschini, ricercatrice presso l'Università degli Studi di Bergamo; il poema di Eliot, un gigante, è nanificato nelle ultime 64 pagine: questo a dire degli assurdi equilibri di un libro che disorienta, irrigidisce quando non incattivisce, non avvicina il poeta al lettore ma ne fa l'opaco idolo di un accademismo d'accatto, comica icona dei frammassoni scolarizzati. In effetti, il saggio della Taschini - scritto, forse, sperando in una fortunata carriera universitaria: pia ragione iniqua - parte da Adamo ed Eva - «Attraverso il mito, tutte le culture si sono confrontate con le questioni ultime dell'esistenza...»: ma davvero? -, non dice nulla che già non sappia chi ha sotto mano gli ottimi volumi delle Opere di Eliot curati da Roberto Sanesi proprio per Bompiani, procede con un linguaggio involuto, per lo più pigliando in giro il lettore. A pagina 117, infatti, la curatrice ci ricorda che «è importante non dimenticare che il significato profondo di questi testi non può e non deve essere ridotto a una trattazione in chiave poetica delle svariate tematiche e influenze scientifiche, filosofiche o teologiche in essi contenute». Al di là del linguaggio sciatto e smunto («è importante non dimenticare»; «non può e non deve»; «svariate tematiche e influenze»), non si comprende, dunque, il perché delle cento pagine e passa iniziali e delle settanta seguenti.

Gravato da lungaggini, il saggio si riduce a nozioni per lo più scolastiche: l'influsso di Eraclito («della cui opera», si premura di avvisarci la ricercatrice a pagina 38, credendoci fessi, «indicata con il titolo Intorno alla Natura, sono pervenuti solo pochi ed oscuri frammenti»: cosa conta tale abbecedario di banalità filosofiche nell'edizione miliare del poema più vertiginoso di Eliot?) e del Simbolismo francese (pagina 58) sul poeta americano, quello del «periodo tra XVI e XVII secolo» (pagina 73; sarebbe gradito leggere qualcosa su George Herbert, allievo di John Donne, legato alla comunità religiosa di Little Gidding, cui fa riferimento l'ultimo dei Quartetti, a cui Eliot dedica uno dei suoi saggi più noti). Futili fioriture esegetiche.

Sulla traduzione c'è poco da dire: è inutile. Questa è la versione Taschini di una lassa di Little Gidding: «Chi dunque ideò il tormento? Amore./ Amore è il Nome non familiare/ Dietro le mani che tesserono/ L'intollerabile camicia di fiamma/ Che l'umano potere non può rimuovere». Questa è la versione di Angelo Tonelli - forse la più bella - edita da Feltrinelli dal 1995: «Chi dunque escogitò il tormento? Amore. Amore/ è il Nome non familiare/ dietro le mani che tesserono/ l'intollerabile camicia di fuoco/ che potere umano non può togliere». Pressoché identiche. Questa è una parte di East Coker nella versione Taschini: «La terra intera è il nostro ospedale/ Finanziato dal milionario in rovina,/ In cui, se ci va bene, noi/ Moriremo dell'assoluta cura paterna/ Che non ci lascerà, ma ci precede ovunque». Questa è l'antica versione Donini: «Tutta la terra è il nostro ospedale/ Finanziato da un milionario in rovina,/ Dove, se va bene, moriremo/ Dell'assoluta cura paterna/ Che non ci lascerà mai, ma ci precede dappertutto». Idem.

Per altro, pare più moderna la porzione dei Quattro quartetti tradotta da Raffaele La Capria nel 1944 - aveva 22 anni, sentite qui: «Nel mio principio è la mia fine. Senza posa/ le case sorgono e decadono, crollano, si moltiplicano/ sono abbattute, restaurate, e al loro posto/ resta un campo deserto, una fabbrica, un viottolo...» - rispetto a quella, insipida, della Taschini: «Nel mio inizio è la mia fine. In successione/ Le case sorgono e cadono, si sgretolano, sono ampliate,/ Sono rimosse, distrutte, restaurate, o al loro posto/ C'è un campo aperto, o un'industria, o una circonvallazione».

Afflitti da esigenze dottrinarie, da conflittuali interessi, i contemporanei spesso spezzano la liturgia della lingua in favore di una correttezza domestica, idiota. I Quattro quartetti andrebbero tradotti da chi ha il nerbo e l'inquietudine del poeta; da poeti andrebbero commentati (ne indico due, eliotiani ed enormi, da UK, che sarebbe ora di tradurre: David Gascoyne e George Barker). Chi vuole conoscere Thomas S. Eliot, uomo d'ombre, carismatico nell'evanescenza, dunque, si procuri il secondo volume dell'immane progetto biografico di Robert Crawford: s'intitola Eliot After The Waste Land, è uscito due mesi fa per Jonathan Cape (pagg. 624, dollari 25).

«La fine è là donde partiamo» (copy Donini) scrive Eliot nel suo poema infinito, torbido di luci, ininterrotto; in vecchiaia scoprì il culto delle

formalità e lo sguardo olimpico, a tratti scaltro. Si sentiva sotto tiro, nel ricatto dell'altro se stesso, giovane, irrobustito dall'insania: passò dall'afrore del Gange al fonte battesimale, dalla fuga alla scrivania. Sia lode.