Nell'aprile del 1945, tre ufficiali con la divisa britannica, ma in forza all'esercito del generale americano Patton, fissarono con uno sguardo spaventato il ventenne che li osservava all'ingresso del campo di concentramento di Buchenwald, da poco liberato. Capelli rasati a zero, una magrezza estrema, il ragazzo indossava degli stivali di cuoio dell'esercito russo, aveva a tracolla una mitraglietta tedesca, sotto cui, a strati, l'uniforme da carcerato si mischiava con ritocchi civili e militari. Jorge Semprún era il nome di quell'apparizione.

Spagnolo di nascita, tredicenne in esilio in Francia con la famiglia, a causa della Guerra civile del '36, studente liceale a Parigi allo scoppio della Seconda guerra mondiale, non collaborazionista, fin da subito, nella sua doppia veste di repubblicano antifascista e di comunista ostile alle democrazie occidentali, colpevoli di non aver aiutato il suo Paese nel momento del bisogno, a Buchenwald Semprún era arrivato un anno prima, dopo che la Gestapo lo aveva arrestato in un rastrellamento in provincia, sorpreso nel sonno in uno dei tanti rifugi clandestini della Resistenza. Il risultato di quell'anno, in quello che non era un campo di sterminio, ma i cui forni crematori tramutavano in fumo i corpi di chi vi moriva per fame, stenti, fatica, spandendo nell'aria l'odore dolciastro della carne umana bruciata, era ciò che si stagliava davanti agli occhi come pietrificati dei tre ufficiali: un fantasma, più che un sopravvissuto, si sorprese a pensare il diretto interessato. «I fantasmi fanno sempre paura. Io non ero veramente sopravvissuto alla morte, non l'avevo evitata. Non le ero sfuggito. Piuttosto, l'avevo percorsa da un capo all'altro. Ne avevo percorso i sentieri, mi ero perduto e ritrovato, immenso territorio dove scorre l'assenza. Un fantasma, appunto».

Dietro questa constatazione, Semprún sentiva però premere qualcos'altro, sempre più forte nei diciotto giorni che passarono dalla liberazione di Buchenwald al suo ritorno a Parigi, in un convoglio di rimpatriati organizzato da un'associazione religiosa. «Ero convinto di essere immortale. Fuori pericolo, in ogni caso. Mi era successo tutto, niente poteva più accadermi. Nient'altro che la vita, da mordere con denti voraci. È con questa sicurezza che ho attraversato, più tardi, dieci anni di clandestinità in Spagna».

È alla luce di questa affermazione che va letto La scrittura o la vita (Guanda, pagg. 304, euro 19) che torna in edizione italiana vent'anni dopo la sua prima uscita, ovvero il racconto di quella terribile, straziante esperienza. Semprún lo scrisse quando aveva settant'anni, e non è un caso che per chi, fin da ragazzo, si era visto assegnato in famiglia un «destino di scrittore», il suo primo libro, Le grand voyage, uscirà che ne aveva da poco compiuti quaranta. Di un così lungo arco di tempo, lunghissimo, quasi mezzo secolo, se si pensa a La scrittura o la vita, Semprún dà a posteriori una spiegazione razionale, che questo titolo rende benissimo nella sua icasticità, ma che, più o meno irrazionalmente, gli si era imposta fin dal primo momento: «Tutto sarebbe ricominciato finché fossi stato vivo: fantasma nella vita, piuttosto. La felicità della scrittura, cominciavo a saperlo, non avrebbe cancellato l'infelicità della memoria. Al contrario, la ravvivava, la acuiva, la penetrava, la rendeva insopportabile. Solo dimenticare poteva salvarmi». Nel caso contrario, «la vita era un sogno, dopo la realtà abbagliante del Campo, che era terrificante». E ancora: «Come un cancro luminoso, il racconto che strappavo, pezzetto per pezzetto, frase dopo frase, divorava la mia vita. Solo un suicidio poteva suggellare, mettere volontariamente un punto a questo lavoro di lutto incompiuto: interminabile. Oppure la sua stessa incompiutezza vi avrebbe messo fine, arbitrariamente, per l'abbandono del libro in corso».

Non poter ricorrere alla memoria, perché la memoria ti riporta sempre e comunque a quel buco nero dove tutto viene risucchiato e congelato, è per uno scrittore qualcosa di terribile. Il bellissimo ricordo della sua adolescenza parigina, Adieu vive clarté..., Semprún l'ha scritto soltanto a 75 anni, quando cioè, dopo La scrittura o la vita, l'elaborazione del lutto aveva raggiunto finalmente il suo termine. E tuttavia, è proprio grazie alla vita, alla volontà di fabbricarsene un'altra e diversa, che il suo status di scrittore assume un'identità corporea e caccia lo status di fantasma che di quel corpo aveva preso possesso, un processo se si vuole inverso a quello di Primo Levi, per il quale, sino al suicidio finale, «nulla era vero all'infuori del Lager. Il resto era una breve vacanza o inganno dei sensi, o sogno...».

Dire che la militanza politica abbia salvato Semprún può apparire azzardato, ma ha una sua logica. Di buona famiglia borghese, il nonno materno più volte presidente del Consiglio sotto il re di Spagna Alfonso XIII, il padre giurista, governatore di Toledo e di Santander, uomo colto, fondatore di una rivista con José Bergamin e amico di García Lorca, tutto inseriva il giovane Jorge nel filone liberale e progressista di una Spagna modernizzatrice. La vittoria del franchismo fa del padre, diplomatico al servizio di una repubblica che non esisteva più, un nobile relitto tenacemente attaccato al passato e alle sue fedeltà di repubblicano in esilio, e del figlio, naturaliter, un comunista: «Era un'epoca in cui si diventava facilmente comunista. Faccio parte della generazione che aveva vent'anni al momento di Stalingrado. C'erano inoltre delle ragioni legate alla guerra di Spagna, c'era l'esilio e il fatto che per potersi battere la struttura di combattimento più facile a trovarsi era quella del Partito comunista».

La stessa estrazione borghese diviene nel tempo un senso di colpa, «elemento motore di quel processo di glaciazione ideologica» a cui, nel decennio successivo alla Seconda guerra mondiale, nemmeno Semprún sarà impermeabile. La militanza, tanto più se clandestina, doppiamente pericolosa, quindi, lo fa entrare, se vogliamo, in una nuova vita che è una nuova pelle e per certi versi gli dà, lui che una patria non ce l'ha più fin dall'età di quindici anni, un afflato internazionalista che ha come obiettivo il farlo ritornare spagnolo in una nuova Spagna vittoriosa su quelli che lo costrinsero ad andarsene. È una visione idilliaca, e se nel 1954 Semprún è membro del comitato centrale del Partito comunista spagnolo, appena due anni prima ha già dovuto imparare che restare dentro al partito significa preferire la menzogna alla verità: perché la verità porta alla espulsione, alla fine di quella fratellanza internazionale che è la sua nuova patria. È successo con il processo stalinista celebratosi a Praga, dove Josep Frank, il segretario del Partito comunista cecoslovacco, è stato condannato a morte per essere stato un gente della Gestapo a Buchenwald. Frank era un suo compagno in quello stesso lager, avevano vissuto insieme lo stesso orrore... Semprún sa che l'accusa è falsa, che quel processo è una farsa, ma preferisce tacere.

È «la prima goccia d'acido che si mette a corrodere tutte le tue certezze». La seconda è accorgersi che ai comunisti russi della Spagna non importa nulla: è soltanto una pedina da muovere alla luce degli interessi internazionali di Mosca, nient'altro, carne da macello per una «lotta armata» che egli sa benissimo essere insensata. La terza goccia è l'uscita di Una giornata di Ivan Denisovic, di Solgenitsin, ovvero il dover prendere atto che l'universo concentrazionario non è una prerogativa del nazismo...

Escluso dal Comitato centrale del Pce nel 1965, ancora nel 1969 Semprún rivendicherà il suo essere un comunista e non un ex, un rinnegato. Commenterà più tardi: «Si comincia col dire che sono loro e non io che tradiscono. Poi si finisce per capire che no, sono proprio loro i veri comunisti. Perché non c'è altro vero comunismo che il comunismo reale». Sono però anche gli anni in cui Semprún ha finalmente ripreso a scrivere ed è intanto diventato uno sceneggiatore di fama: La guerre est finie, Z, L'aveu, Stavisky, L'attentat, Une femme à sa fenêtre, Section spéciale... Il militante politico che fu dà nuova linfa e nuova memoria, nelle sceneggiature come nei libri che lo raccontano, La deuxième mort de Ramòn Mercader, Autobiografia de Federico Sánchez, e regola i suoi conti con quel comunismo di cui ha fatto parte per vent'anni: «Ha corrotto, burocratizzato, bruciato generazioni intere. Nei Paesi dove è stato al potere ha dato vita alle società più ingiuste, più opache, più creatrici di privilegi». E ancora. «Ex deportato in un campo nazista, è stato per me impossibile far passare il Gulag per la girandola dialettica che arrangia tutto per tutto ammettere e tutto spiegare».

C'è tempo anche, nella Spagna che, morto Franco, torna alla democrazia, per la riconciliazione con il suo Paese, ministro della Cultura del governo González nel 1988: «Alla fine, eccola qua» gli dice sorridendo la regina al momento del giuramento. Un decennio più tardi, quando sempre più si continua a parlare di «fine della storia», preciserà: «La sola fine della storia sarebbe stata la vittoria del comunismo, sotto la forma totalitaria che egli ha preso. Oggi in Europa un legame sociale può ristabilirsi solo se fondato su valori spirituali, e non di ordine materiale. Non si costruisce l'Europa intorno all'euro».

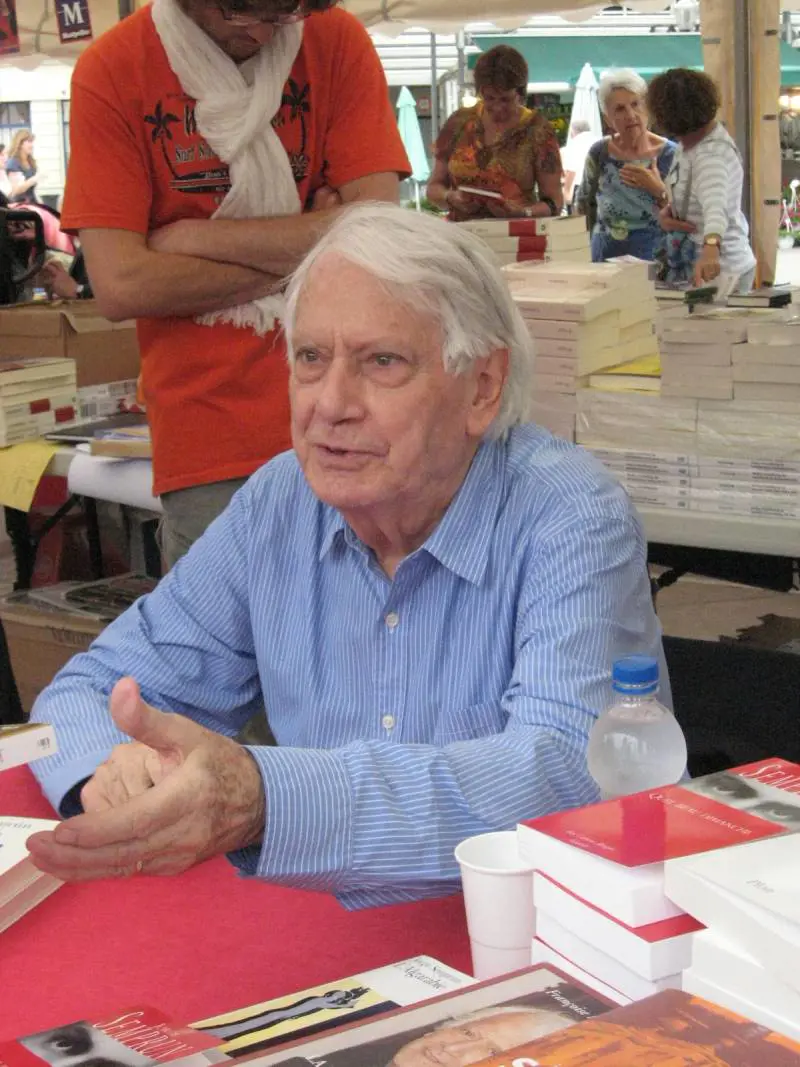

Semprún è morto il 7 giugno del 2011, a ottantotto anni, con tutta la sua memoria intatta e ritrovata, con tutta la sua vita ricondotta e pacificata in un bilancio

umano e letterario epico e tragico, persino con l'estrema illusione che, nonostante tutto, «un'idea generosa dell'uomo» fosse conforme a un comunismo mai esistito e nel quale e per il quale aveva però creduto e combattuto.