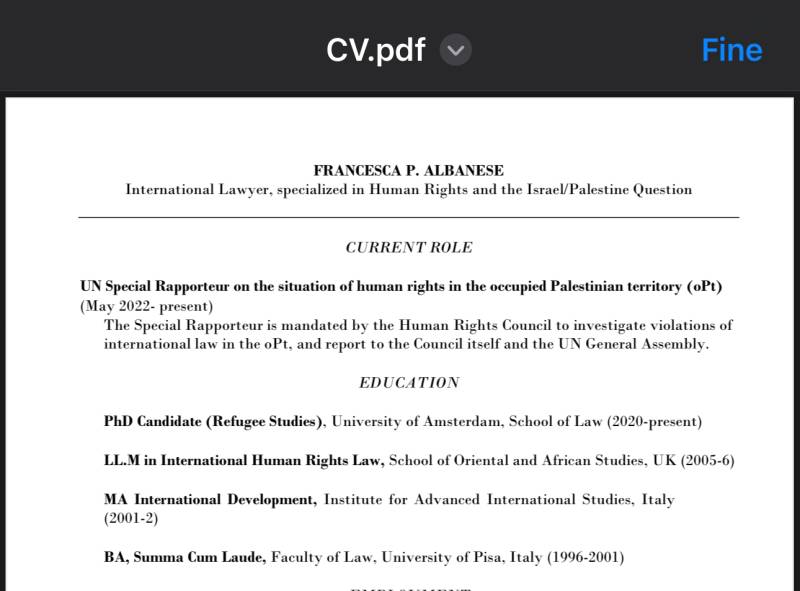

Francesca Paola Albanese, oggi volto di punta delle Nazioni Unite come Relatrice speciale sui diritti umani nei Territori palestinesi occupati, si presenta ovunque come International Lawyer. La dicitura campeggia nel suo curriculum, nei profili accademici e su Instagram, dove raccoglie oltre un milione di follower. Ma un dettaglio non da poco incrina questa immagine: non è avvocato.

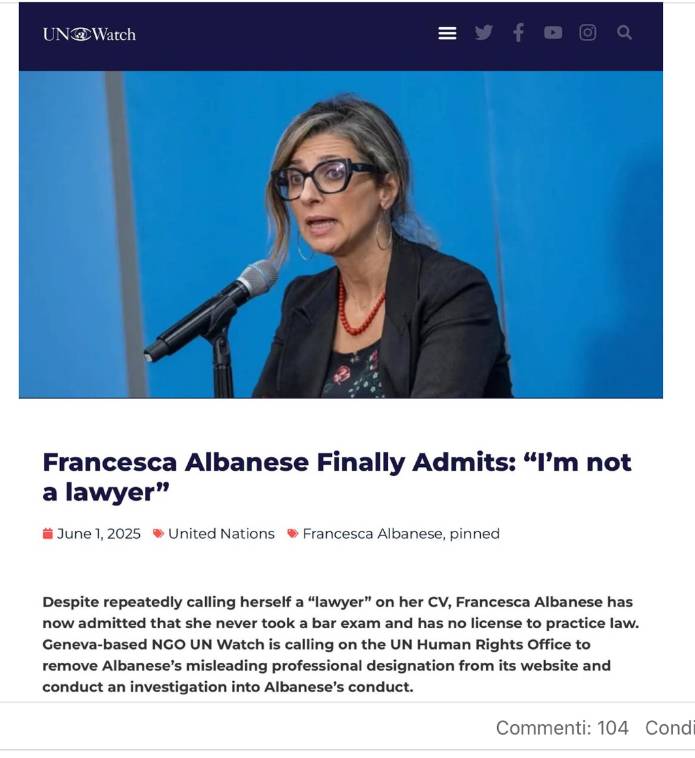

Lo ha ammesso lei stessa, dopo anni di ambiguità. In un’intervista a Vanity Fair Italia ha dichiarato: "Non ho fatto l’esame, non sono avvocato, e non ho mai voluto esserlo". Una frase che pesa come un macigno, perché stride con l’autodefinizione che ancora oggi utilizza nei canali pubblici. Il registro del Consiglio Nazionale Forense parla chiaro: due omonime risultano iscritte a Bolzano e Firenze, ma non c’è traccia della relatrice ONU. Nessuna abilitazione, nessuna toga, nessuna iscrizione all’albo. Eppure per anni il titolo di lawyer ha accompagnato la sua carriera, aprendo porte e consolidando l’immagine di giurista di spicco. Tanto che UN Watch, osservatorio critico delle Nazioni Unite, ha dedicato un’inchiesta dal titolo inequivocabile: “Francesca Albanese’s lies about legal credentials raise serious ethical concerns”. L’accusa: aver usato credenziali fuorvianti per rafforzare il proprio profilo internazionale.

Va detto che in inglese “lawyer” non sempre coincide con “avvocato”: può indicare chi ha una formazione giuridica senza esercitare la professione. Ma qui il punto è un altro: trasparenza e coerenza. In un ruolo delicatissimo, in cui si denunciano violazioni del diritto internazionale, ogni sfumatura conta.

La vicenda rischia di trasformarsi in un boomerang d’immagine: l’ammissione tardiva, arrivata solo dopo le polemiche, alimenta dubbi sulla credibilità della relatrice. Perché se le parole hanno un peso, quelle usate per definire se stessi ne hanno ancora di più.