La parola «peccato» viene usata comunemente con un ventaglio di significati che rimandano a un denominatore comune: l'infrazione della regola. Si commette qualcosa che non si doveva fare; oppure si pensa qualcosa che non si doveva pensare. Chi sa di aver peccato, chi è stato sanzionato perché doveva evitare una determinata azione, sviluppa dentro di sé quel sentimento che si chiama «colpa». Quando si prova un sentimento di colpa significa che si è generata in noi - e sta lavorando in noi - la coscienza morale. Per esempio, se rubo e so che questa azione è sbagliata, mi sentirò in colpa e sono cosciente che, se il mio furto verrà scoperto, dovrò pagare il prezzo del peccato commesso.

Questo, in breve, è il percorso intorno al quale si consolida la struttura sociale di una comunità con le proprie regole di convivenza. Il controllo delle trasgressioni può disporre dei mezzi più efficaci, ma se non c'è nel singolo la coscienza morale che comprenda l'errore, nessun sistema repressivo potrà portare al rispetto delle regole di convivenza.

Dunque, da quando il genere umano si è organizzato nella vita comune - spontaneamente, per convenienza - il peccato, l'errore, la trasgressione sono principi costitutivi e fondanti della comunità. Si percepisce facilmente che di quei concetti e di altri ancora che indicano la deviazione da norme stabilite, il peccato rimanda in modo più o meno immediato alla sfera religiosa. La parola «peccato» ha una storia, e la sua storia all'interno del mondo giudaico-cristiano ci viene spiegata attraverso un'analisi dei testi biblici da un professore di teologia cattolica all'Università di Notre Dame, nell'Indiana: Gary A. Anderson. Il suo libro, Il peccato (edizioni liberilibri, pagg. 372, euro 19) non tocca le questioni appena accennate sull'origine di quel senso di colpa alla base della coscienza morale e, quindi, della costruzione della convivenza civile. L'autore circoscrive il problema del significato del peccato, delle sue origini, delle cause e conseguenti forme di espiazione all'esegesi biblica, che viene affrontata con puntigliosa erudizione.

Anderson non esita a sottolineare una profonda differenza dal modo in cui noi siamo soliti affrontare il rapporto tra peccato, senso di colpa e coscienza morale: egli afferma infatti che «nelle sezioni più antiche della Bibbia... la nozione di peccato possiede una certa oggettività. Il peccato non è una mera coscienza di colpa; implica che un qualcosa si realizzi in un luogo e s'imponga al peccatore».

Il suo libro espone la seguente tesi fondamentale: c'è uno slittamento di senso del concetto di peccato dai testi più antichi della Bibbia ebraica a quelli del Nuovo Testamento, così come in tutta la letteratura rabbinica e nella cristianità aramaica. All'origine, il peccato è concepito come un peso che ogni individuo deve portare sulle proprie spalle; oppure viene usata un'altra metafora, quella della «macchia» indelebile sulle mani del peccatore. Questo significato incomincia a modificarsi a partire dal Secondo Tempio e via via fino al II secolo a.C. per assumere definitivamente quello di «debito». La macchia rimarrà, ma il peso, nel libro contabile di Dio, nel registro celeste in cui vengono trascritte le azioni buone e cattive degli uomini, diventerà un «debito».

Come chiaro esempio di questo slittamento di significato, Anderson ricorda le parole del Padre Nostro nella lingua greca originale: «Rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori». Ma se il peccato è pensato come un debito, la virtù umana diventa un credito. Per esempio: la concezione ebraica dei «meriti dei padri», cioè l'idea che con le loro opere buone i progenitori d'Israele si sono guadagnati in cielo un tesoro talmente grande da poter lasciare un credito ai loro discendenti, i quali potranno utilizzarlo quando si troveranno in difficoltà nel render conto a Dio delle loro azioni. Un concetto simile è sorto anche tra i cristiani: nella sua vita di obbedienza, Cristo ha potuto accumulare un enorme «tesoro di meriti», arricchito in seguito dai santi, a cui i buoni cristiani potranno attingere per garantirsi nell'eternità una vita beata.

Il libro di Anderson si conclude con la ricostruzione delle tappe attraverso le quali l'atto meritevole del fare elemosina ai poveri è diventato uno strumento che hanno gli uomini per assicurarsi il perdono da parte di Dio per i peccati commessi. Ma noi sappiamo che proprio da questa idea di peccato come «debito», dalle opere buone come l'elemosina e dall'obbedienza nacquero le grandi controversie religiose, prima fra tutte quella della Riforma protestante che s'interrogò se si dovesse attribuire più alta considerazione alle opere umane piuttosto che alla fede.

E sempre da questa idea di peccato come «debito» oggi ci interroghiamo sul significato di «lavoro» e di «opera». Il peccato originale costrinse l'uomo a lavorare: questa è la condanna per il suo peccato, e come una condanna per secoli è stato considerato il lavoro, almeno fino al periodo delle grandi rivoluzioni sociali del XIX secolo, quando verrà celebrato come una conquista dell'umanità liberata dai dogmi giudaico-cristiani e dal dominio dell'economia capitalista. Nell'idea di «opera buona», almeno fino agli inizi del Medio Evo, veniva considerata l'elemosina ai poveri, l'obbedienza e la preghiera: atti necessari per ottenere il perdono e l'amore di Dio.

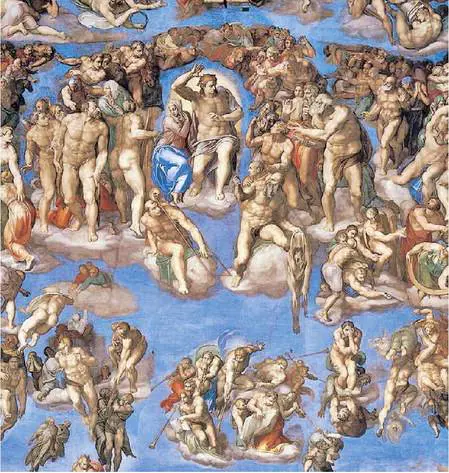

Poi, soprattutto nel cristianesimo, s'incomincerà a considerare buona l'opera di coltivare la terra e far crescere i suoi frutti, e buone le opere di edificare, dipingere, fabbricare cose belle: la bellezza dell'arte diventerà così il più potente strumento dell'apologetica cristiana e l'occasione per redimere il peccato.