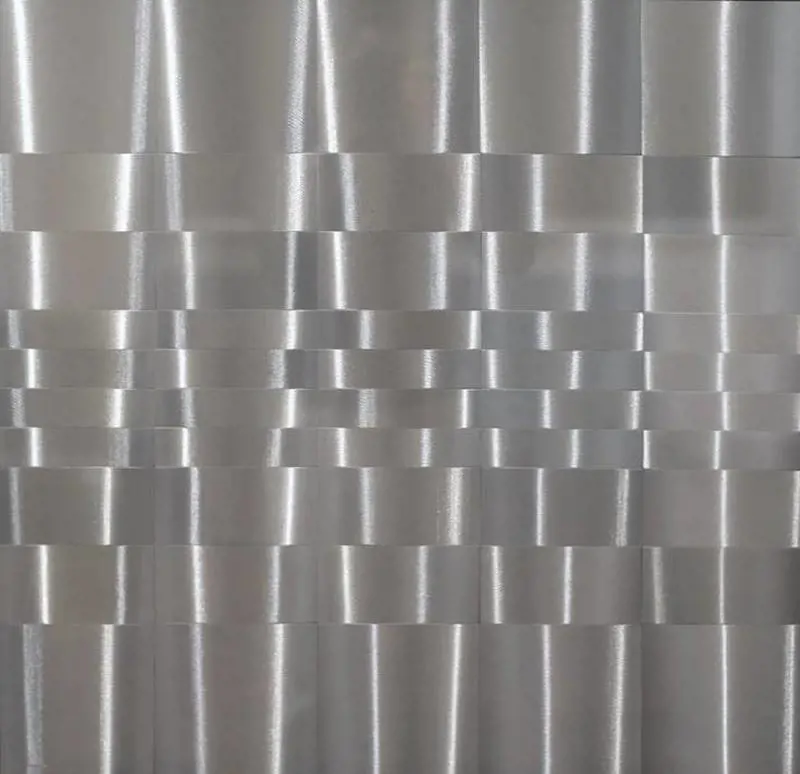

Getulio Alviani, morto un anno fa a quasi ottant'anni, era un uomo simpatico e paradossale e in un certo senso gaudente. Ma era difficile immaginare un artista più rigoroso nella materia e nel disegno della forma, per l'influenza di Josef Albers e Max Bill. Le sue superfici a testura vibratile realizzate nel 1960 si imposero subito all'attenzione: il trattamento dei piani in alluminio e acciaio dava vita a strutture di immagini cangianti a seconda della rifrazione della luce. Ho sempre pensato che la sua opera fosse frutto di rigore razionale e di ossessione, e che egli ne fosse prigioniero. Lo vedo oggi nei musei con una speciale forma di affezione. Come se non gli avessi mai potuto dire che lo ammiravo, per non tradire la mia preoccupazione per il suo stato di sottomissione. Mi sembrava infatti che nella vita egli cercasse di liberarsi della sua opera, come se gli stesse stretta.

Ecco: l'opera di Alviani è come una divisa. Lui invece appariva, nelle giornate della sua vita, semplice e nudo, perfino selvaggio. Un uomo lontanissimo dalla sua opera. Ben diverso era il mio rapporto con Gino De Dominicis, nel quale la vita traboccava e l'opera appariva una beffa, un paradosso. Tutto meno che semplice, De Dominicis appariva beffardo, con l'atteggiamento di sfida proprio del dandy che ritiene il mondo inferiore, e inadeguato alla sua visione. L'opposto dell'artista maledetto: De Dominicis era l'artista benedetto, consacrato da Dio. È probabile che sulle diverse esperienze dei due artisti contino anche gli anni di differenza: Alviani era nato nel 1939 e De Dominicis nel 1947.

Nel mentre oggi ricordo la mia esperienza con loro, riemerge da un passato impercepito un altro artista che è entrato nell'aura del mito: Paolo Scheggi, nato nel 1940 e morto, a soli trentuno anni, nel 1971. Molto più vicino a Getulio Alviani, Scheggi appare tra gli artisti prigionieri. Entrato, dopo un inizio di arte brutale materica e informale, in un modulo di piani sovrapposti e sfalsati denominati Intersuperfici curve. Provvide Umbro Apollonio a darne una pertinente definizione: «Questa intercamera plastica di Scheggi è quindi un modello, ed alcun intervento estraneo ne può modificare o alterare la natura specifica, nel senso che essa non va affatto interpretata e nemmeno sopporta altre definizioni o significazioni di quelle che sono latenti nella sua struttura. Essa è una stanza, molto semplicemente un luogo, con apparenze variate, rese omologhe appena dal medesimo colore che le investe, e sulle cui superfici di parete le punteggiature dei fori con le ombre portate, ordinate secondo ritmi diversi, più o meno fitti, più o meno ad andamento rettilineo, accompagnano alternative di coincidenza e di condizione a seconda del contemporaneo mettersi in relazione con procedura di adattamento oppure di contestazione: dal modo, cioè, con cui quelle interdipendenze vengono osservate e sentite al di là di schematismi convenzionali». Difficile dire che queste parole oggi, dopo più di quarant'anni, ci trasmettano emozione. Ma forse non è questo che l'arte richiede, nelle sue invenzioni compiute, dopo i tagli di Fontana. In questa ricerca programmatica e maniacale c'è l'urgenza di un'arte che continui gli spazi dell'architettura. Arte come modulo, come progetto. Lo conferma Apollonio: «Per questo tale intercamera plastica si rivolge in primo luogo, e implicitamente, ai costruttori architetti».

Oggi, quelle invenzioni meccaniche, a fianco dei teoremi di Castellani e Bonalumi, ci appaiono testimonianze di un gusto controllato ma coerente, proprio come l'opera di Getulio Alviani, una vera espressione di intransigenza per togliere l'arte dalla visione individualistica e romantica e trasformarla in documento di ribellione contro un mondo ostile alla grazia e alla bellezza. Scheggi era passato dalla «manifestazione artistica di protesta contro le armi nucleari» sostenuta dagli «artisti della città di Firenze riuniti sotto il loggiato degli Uffizi... al di fuori e al di sopra di ogni competizione politica o di parte», nel 1961, al tempo della contestazione studentesca del '68, restando distante e impassibile. Artisti, non politici, ma non ignari che anche l'arte, anzi l'arte più di ogni altra espressione, è politica. Scheggi si era, ai suoi esordi, affacciato sulla scena artistica di Milano con una presentazione poetica e sentimentale di Fernanda Pivano, la storica amica di Allen Ginsberg, di Cesare Pavese, di Gregory Corso, che così racconta il suo incontro con l'artista, in una pagina poeticissima e illuminante, da cui si intende, dell'anima di Scheggi, più che da qualunque saggio critico.

«Lo studio era una stanzotta inserita in un'altra più grande; poca luce, pochissima per me che venivo dalla felicità del cielo aperto, pochissima per lui che doveva scegliere colori e paste. O forse la luce era poca perché il sole ormai era calato; ma quelle due finestre di seminterrato che davano su un orto di campagna, mi fecero una gran tenerezza, un po' come pensare allo Zoo di vetro, non so bene. (...) Lui era lì, un po' intimidito da tanti estranei, un po' imbarazzato dai commenti del padre (ma che le pare, che la sia arte codesta roba? A me la un' mi sembra arte. Per me l'arte gli è il bello, e no codesta roba costì); fragile, minuscolo, con una faccia da sorcetto e due grandi occhi spalancati. Non voleva farcela vedere, quella roba che al padre non pareva arte. Quando la tirò fuori, apparvero montaggi di lamiere di colori diversi, di grane, ondulazioni, spessori diversi. I quadri erano molti, grandi e piccoli, e presto invasero la stanza, sempre più buia, illuminate da una lampada protetta da un piatto metallico. Era curioso vedere in quell'ambiente di campagna questi ritardatari esempi New Dada. Chissà se quel ragazzino sapeva chi sono i New Dada. La provincia riserva spesso certe sorprese. Andai via incuriosita, con un quadro di lamiera sotto il braccio; cominciai a interrogare gli amici su di lui, lo rividi qua e là, nella villa di un cantante-ranchero nordamericano a Fiesole, nella casa bohémienne di un letterato russo-italiano a Firenze, sempre con la sua faccia di sorcetto, sempre un po' timido, un po' sorpreso, un po' curioso. Poi, un giorno mi scrisse. Voleva venire a Milano. Voleva gli trovassi un lavoro. Voleva fare una rivista letteraria. Voleva fare un mucchio di cose. Era chiaro che in realtà voleva una cosa sola; voleva uscire dalla sua provincia e venire a annusare la città. Chissà se sapeva che questa città non è meno provinciale di Settignano. (...) Ma a Milano, Scheggi aveva una lontana parente. Parlai con lei, poi gli suggerii di scriverle; e Germana Marucelli col suo grande cuore di artista lo invitò a Milano, lo accolse nella sua sartoria, e nella sua casa, gli fece dipingere i tessuti per le sue creazioni, gli fece disegnare gioielli, gli diede uno studio accanto a quello del figlio. Le cronache di moda che parlarono con qualche sorpresa dei modelli dipinti di Germana e di questo pittore che li dipingeva, forse non indovinarono mai che cosa c'era dietro a quei tessuti. Il gesto rimase tra i più generosi della nostra brava, intelligentissima sarta; e da quel gesto il ragazzino attinse abbastanza fiducia da diventare un uomo, e da tentare con coraggio la faticosa strada del pittore. Ecco i suoi quadri. Non so se sono belli o brutti: non sono un critico d'arte né lo diventerò. Ma questi montaggi di tele monocrome presentate sotto tanta illuminazione e a tanti estranei, mi fanno la stessa tenerezza di quei montaggi di lamiere policrome viste al buio in un riserbo scontroso, davanti a quel padre preoccupato dell'avvenire del suo ragazzino. È diventato un pittore quel ragazzino, oltre a diventare un uomo?».

L'interrogativo, non infondato, ha trovato risposta con gli anni. Scheggi è stato lentamente ma inesorabilmente riconosciuto tra i maestri dello Spazialismo. L'estremo meccanismo sperimentato, non si intende se inconscio o «programmato», è nel proporre anagrammate le lettere del suo nome, come identità vitale. In una delle sue ultime apparizioni, nella Marcia funebre o della geometria, prefigura il suo stesso funerale: cubi e coni, cilindri e piramidi portati in processione in una piazza cittadina, a Como.

E poi, prima di morire, sempre più conciso e profetico, appare nella mostra «Vitalità del negativo nell'arte italiana 1960-1970», a Roma, a testimoniare, insieme a Castellani, Colombo e De Vecchi la linea dell'arte programmata, arrivata alla fine con la sua vita. Resta Getulio, a sfuggire da se stesso, sopravvissuto al limite indicato da Scheggi.