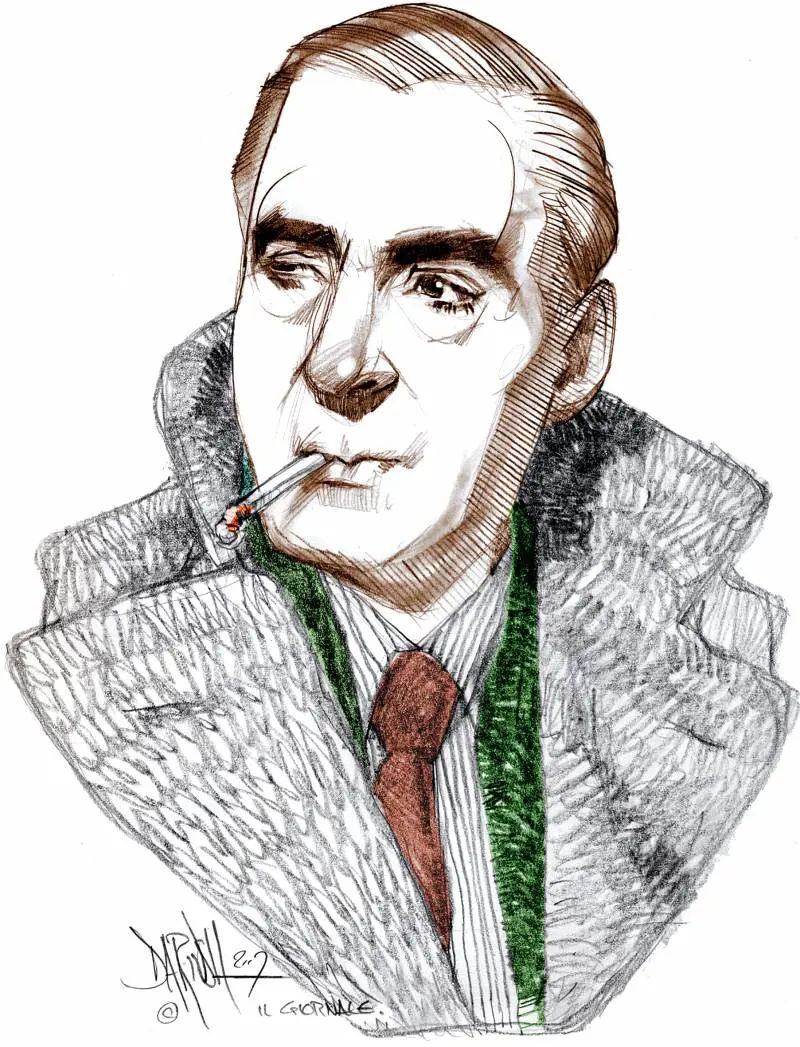

Nel 1947 Curzio Malaparte pensò che la Francia fosse per lui meglio dell’Italia. Era a Parigi che, all’inizio degli anni Trenta, aveva trovato quella dimensione di scrittore europeo che da sola il suo Paese non era in grado di offrirgli.

Tecnique du coup d’état e Le bonhomme Lénine erano usciti proprio allora in Francia e in francese, vietati in Italia, ma anche in Germania, e al milieu intellettuale parigino il suo autore era sembrato una sorta di uccello esotico e dal piumaggio brillante, charmeur et flatteur , un nuovo d’Annunzio e però più moderno. Più che per un fascista, Malaparte era stato preso per un frondista, caustico e polemico nei giudizi e nei mots d’esprit di cui costellava le sue serate mondane, e del resto che quei suoi libri fossero stati proibiti in patria e in terra tedesca dava a quella distinzione una sua legittimità. L’essere stato arrestato al suo ritorno in Italia, nel 1933, fu per quel milieu la prova provata di aver avuto ragione, anche se nella sua parte più cosciente sapeva benissimo di avere comunque torto. Il problema era che nella Francia dell’epoca, più che un terribile morbo il fascismo era sembrato una morbida malattia, una sorta di droga pericolosa sì, ma seducente, eguale e contraria a quella comunista anch’essa di gran voga: era la repubblica democratica e parlamentare a non andare di moda, a incarnare la decadenza, a essere derisa e insieme combattuta. Che gli scrittori si chiamassero Gide, Nizan o Mauriac, Montherlant o Malraux, Morand o Bernanos, per non parlare di Drieu o di Aragon, nessuno avrebbe mosso un dito per salvarla...

Nei quattordici anni intercorsi da quell’arresto al suo ritorno a Parigi, Malaparte si era sentito, per dirla con parole sue, “in esilio” in Italia. I primi dieci erano stati d’esilio nell’Italia fascista, gli altri quattro nell’Italia prima sconfitta e poi però antifascista e quindi vittoriosa. Era stato più volte imprigionato sia dalla prima sia dalla seconda e questo paradossalmente gli era valsa l’accusa di camaleontismo, il suo passare con disinvoltura da una parte e dall’altra della barricata politico- ideologica. La verità era più semplice e insieme più sottile: al suo essere uno scrittore Malaparte non aveva mai abdicato, difendendo con le unghie e con i denti, con la furbizia e con l’intelligenza, la sua libertà e il suo talento d’artista. Era stato, per dirla con le parole di Piero Gobetti, «la più forte penna del fascismo» e questo quando non aveva nemmeno trent’anni, aveva già scritto Viva Caporetto , che gli era valso un sequestro e che aveva ripubblicato, cambiandolo di nome, ma non di sostanza, come La rivolta dei santi maledetti ; aveva già fondato un quindicinale, La conquista dello Stato , in cui aveva ricordato a Mussolini che non era stato lui a portare il fascismo al governo, ma i fascisti a portare lui al potere...

Da allora in poi i suoi rapporti con la dittatura erano stati all’insegna del bastone e della carota, dove il primo interveniva, rimozioni, espulsioni, confino, quando della seconda se ne mangiava troppa, polemiche e rivendicazioni intellettuali, artistiche e politiche, attacchi ad personam... La guerra aveva precipitato le cose, corrispondente dal fronte dell’Est prima, poi l’uscita di Kaputt subito dopo la sua fine, nel 1946. La fine della guerra, aveva scritto in quel libro, significava anche la fine dell’Europa e questo nell’Italia antifascista che si illudeva di aver vinto la guerra e di aver sconfitto il fascismo era una bestemmia culturale da un lato e un giudizio politico “fascista” dall’altro: era una nuova Europa quella che stava nascendo, antifascista, va da sé.

Il Malaparte che dunque nel 1947 lascia l’Italia per la Francia lo fa perché si illude che se nel suo Paese l’“esilio” permane, in quella che considera la sua seconda patria può riallacciare quel legame artistico-letterario che quattordici anni prima venne brutalmente interrotto, anche per colpa sua: fu la sua presunzione allora a perderlo, l’idea che, forte dei suoi successi di scrittore, nessuno avrebbe potuto fargli del male... D’altra parte, allo scoppio della Grande guerra e con l’Italia ancora neutrale, Malaparte ha combattuto per la Francia, appena sedicenne, nella Legione garibaldina, e anche questo, pensa, significa qualcosa e ha un suo perché.

Il Journal d’un étranger à Paris ( Giornale di uno straniero a Parigi , a cura di Michelangelo Fagotti e Monica Zanardo, 425 pagine, 25 euro), nasce così come un rapporto amoroso e sentimentale, l’attrazione per una civiltà che è anche un modo di essere e di vivere, un insieme che si è perpetuato nel susseguirsi dei secoli, una classicità che ha saputo trovare il suo spazio anche nella modernità che le è subentrata. Si illude, Malaparte, che quella Francia, meglio, quella certa idea della Francia, esista ancora, mentre invece è una Francia rancorosa, umiliata e sconfitta, che però finge d’aver resistito e vinto, quella che si trova di fronte e che con lui non è disposta né a venire a patti né a fare sconti. Si è rivelato un fascista Malaparte o comunque un collaborazionista, e quella nuova Francia che si considera resistente e esistenzialista, sartriana e impegnata, di lui non sa che farsene...

Malaparte scopre dunque che la Francia è come l’Italia, le stesse polemiche, gli stessi regolamenti di conti, la stessa giustizia ideologica sommaria, la stessa, soprattutto, coda di paglia politica... C’è anche in Francia, osserva, «una nuova razza che sommerge ogni cosa. È la razza dei giovani piccoloborghesi che ha il disgusto della borghesia, che non ha il coraggio di mescolarsi agli operai, di spezzare il legame che la lega alla sua classe (...) Una generazione di spostati che non è pederasta, ma

singe la pederastia, che non è povera, ma singe la povertà, non è bohème, ma singe la bohème, non ha nessuna angoscia, ma singe l’angoscia, che ha paura del comunismo, ma singe una certa simpatia per i comunisti (...). Quel che in certi Paesi europei è il débraille comunista, è la moda comunista, in Francia è una moda piccolo-borghese».

Anche per la Francia la fine dell’Europa vuol dire semplicemente la rinuncia «a svolgere un ruolo storico. Intendo dire che Parigi, come gran parte dell’Europa, subisce in questo momento la crisi che l’Oriente ha già subito: quello del passaggio dal mondo vivo e attivo della storia, al mondo tetro, passivo, rassegnato del fatalismo storico. L’Europa, è evidente, sta diventando grande paese levantino, ma senza il sole e il cielo azzurro ».

Nel Giornale di uno straniero a Parigi echeggiano temi che poi saranno in Mamma marcia e in La pelle , così come pagine di dialoghi scintillanti che verranno poi rifuse e/o riutilizzate. Nel tentativo di stupire e insieme di sedurre, Malaparte a Parigi metterà persino in scena due lavori teatrali, Du coté de chez Proust e Das Kapital , l’omosessualità proustiana riletta in chiave di lotta di classe, un Marx cinico e in pantofole, che provocheranno polemiche e che ne sottolineeranno ancora di più, se ce ne fosse stato bisogno, la sua solitudine di fronte a una particolare società letteraria che forte della sua egemonia gli si erge contro. Rileggendo Chateaubriand, il suo rapporto con Napoleone e con la Francia che cambia, si sorprende nel vederne la somiglianza con il suo rapporto con Mussolini e le trasformazioni del suo stesso Paese. «È in virtù di Chateaubriand che, talvolta, mi sento francese» gli viene da dire.

Anche se sa di essere italiano, anche se è proprio questo che gli rinfacciano. «Ha fiducia nel futuro del suo paese?» gli chiedono e lui risponde che sì, che «ha piena fiducia. Perché l’Italia non è uno Stato. È un popolo. Il futuro, in Europa, non è degli Stati, è dei popoli».