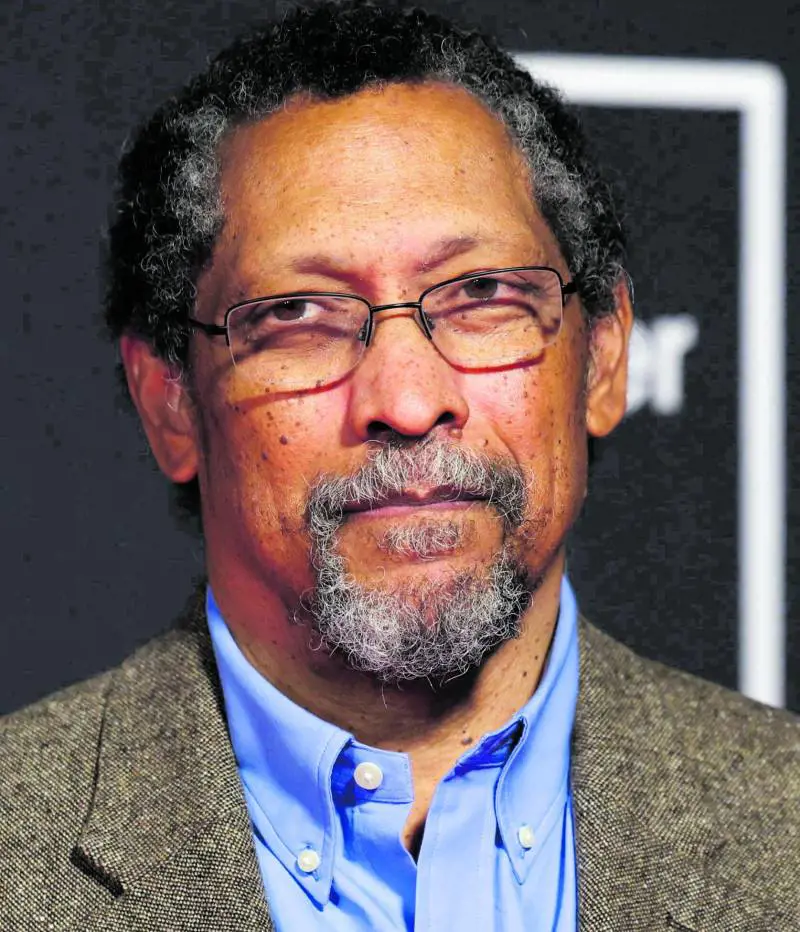

Percival Everett è nato nel 1956 a Fort Gordon, una base militare in Georgia. È stato musicista jazz, allevatore in un ranch e professore al liceo. Oggi vive a Los Angeles, insegna alla University of Southern California ed è uno degli scrittori più famosi d'America: Gli alberi è stato finalista al Booker Prize, Cancellazione è stato portato al cinema da Cord Jefferson con American Fiction, candidato a 5 Oscar e vincitore della statuetta per la migliore sceneggiatura non originale e infine James, una riscrittura di Huckleberry Finn di Mark Twain dal punto di vista dello schiavo Jim, ha vinto il Pulitzer 2025. Ora La nave di Teseo, editore italiano di Everett, porta in libreria Dottor No (pagg. 326, euro 22), un romanzo di spionaggio con protagonista Wala Kitu, professore di matematica ed esperto mondiale di... nulla.

Percival Everett, Dottor No richiama nel titolo la saga di James Bond. Come mai ha deciso di scrivere una spy story?

«Non ho mai una buona risposta a questo genere di domande. Diciamo che avevo l'idea di qualcosa che avesse a che fare con la logica, in particolare con l'identità e la negazione nella logica, e mi è venuta questa storia. Così ho deciso di divertirmi e di giocare un po' con il linguaggio, con il no, il nulla e le negazioni: sembra un'operazione semplice, ma può essere complicata...»

Aveva mai frequentato il genere?

«Ho visto moltissimi film di spionaggio ma a dire il vero non sono un grande lettore di spy story. Comunque conosco il modello abbastanza per prenderlo e sovvertire le aspettative del lettore».

Lei ama sovvertire spesso.

«Ci provo».

Ha sovvertito i pregiudizi politicamente corretti sulla letteratura afroamericana in Cancellazione, ha sovvertito Huckleberry Finn in James. Che cosa riguarda questa sovversione, in letteratura?

«Basta leggere i giornali... Leggere è la cosa più sovversiva che ci sia, ed è per questo motivo che i fascisti vogliono bruciare i libri. E la seconda cosa più sovversiva dopo leggere è un bookclub, perché la letteratura ci spinge a pensare e, quando siamo insieme, pensiamo in maniera più profonda; perciò un gruppo è molto più critico di un singolo. Lo sperimento anche con le critiche che le persone fanno alle cose che scrivo».

In questo romanzo ci sono molti riferimenti alla filosofia e alla scienza: è ferrato in queste materie?

«Non sono un esperto in nulla. Però ho studiato logica e mi piace, e così la matematica; quindi, anche se non posso dire di conoscerle, sono a mio agio con il loro linguaggio».

A un certo punto, il protagonista afferma: «Tutto dipende dall'atto di dare un nome». È una vecchia questione centrale nella filosofia, dal medioevo in poi, quella dei nomi.

«Se consideriamo l'atto di dare un nome a qualcosa, esso - come dice Austin - è un atto performativo: può avere un effetto sull'identità e sul corso degli eventi. Immaginiamo se il Monte Everest si chiamasse Montino... Ed è anche tipicamente occidentale: quando arrivi per primo davanti a qualcosa, tocca a te a darle il nome, indipendentemente dal fatto che possa esserci stato già qualcun altro ad averle dato un nome. E questo perché dare il nome è un atto di potere».

Anche il linguaggio è potere, in molti modi.

«È proprio così, in molti modi. Perciò, se privi una popolazione della partecipazione al linguaggio, sarà molto più facile controllarla: la mantieni illetterata, senza accesso alle informazioni necessarie. D'altra parte, il controllo del linguaggio consente di scegliere quali parole siano destinate a sopravvivere e questo determina il modo in cui discutiamo delle questioni politiche e delle idee. Il fatto è che l'essere semplicemente capaci di parlare una lingua non significa avere davvero i mezzi per impiegarla».

Che cosa vuol dire?

«È diverso essere in grado di parlare e avere veramente una voce. Se non hai una voce significa che nessuno ti sente, che non puoi chiedere le cose di cui hai bisogno, che non puoi difendere le tue posizioni e che non puoi esprimere, non solo il tuo disaccordo nei confronti della cultura dominante, ma nemmeno il modo in cui vorresti influenzarla. Se non hai una voce non puoi agire in modo efficace o strategico: sei lasciato in silenzio. Ed è per questo che il linguaggio è legato alla violenza e che spesso la violenza è esercitata verso chi è in silenzio. Perché nessuno lo sentirà».

In Cancellazione, il protagonista si trova alle prese con gli stereotipi sulla letteratura afroamericana.

«Sono gli editori, i film e i media a decidere che cosa sia davvero disponibile, a livello culturale».

Non è un paradosso che, proprio nel momento in cui si vuole «difendere» chi è discriminato, gli si appiccichino delle etichette che lo discriminano?

«Certamente. E questo rende l'essere umano così complicato... Il punto è andare in cerca di voci inascoltate in senso veramente altruistico. E studiare che cosa significhi dare voce a una cultura».

A proposito di paradossi, in Dottor No scrive che «sono necessari al linguaggio affinché funzioni nel mondo reale». Qual è il ruolo del paradosso?

«Il paradosso è come il nonsense, l'assurdo, ed è importante per capire tutto. Quando ci troviamo di fronte a qualcosa di assurdo, la mancanza di senso ci invita a uno stato di messa in discussione, ci spinge a porre delle domande. Anche se i paradossi non hanno senso, essi devono rispettare le leggi della sintassi più rigidamente di ciò che ha senso ed è proprio questo che ci seduce e ci trae in inganno, almeno fino a che ci rendiamo conto che non hanno senso».

E a quel punto?

«Beh, l'ironia è che, quando ti ritrovi di fronte a un paradosso, sperimenti comunque un senso, per esempio di rabbia, o di divertimento; perciò, proprio nel nonsenso, c'è un altro senso, un'esperienza».

I suoi romanzi fanno anche molto ridere.

«In realtà non provo mai a scrivere in modo divertente. Sono patologicamente ironico, ma non rido mai mentre scrivo».

Il protagonista di Dottor No è uno che studia il nulla da una vita ed è pagato per farlo. Questo nulla è il nostro mondo?

«Politicamente parlando, nel mio Paese oggi è molto facile diventare nichilisti. Del resto, il nulla ha anche a che fare col fatto che, in un mondo materiale, puoi pensare che un bus ti ucciderà».

Sta parlando del «dopo»?

«Sto parlando... di nulla».

Ha dei passatempi, diciamo così, non comunissimi: suonare, addestrare cavalli e tori, pescare, aggiustare strumenti...

«Lavoro il legno perché ne amo l'odore. Aggiusto chitarre e mandolini. Dipingo. Ho bisogno di lavorare con le mani: mi aiuta a pensare. La fisicità del lavoro manuale bilancia la sedentarietà dello scrivere, l'essere nella testa tutto il tempo».

È vero che anche James diventerà un film?

«Stiamo cercando di renderlo un film. Il produttore è Steven Spielberg e al momento stiamo lavorando all'ipotesi di Taika Waititi come possibile regista. Io mi occuperò della sceneggiatura».

Ha pubblicato oltre venti romanzi: come fa a scrivere così velocemente?

«Vorrei saperlo. Il fatto è che non sento alcuno stress nello scrivere e non attribuisco particolare valore ai miei libri. A qualcuno potrà piacere un mio romanzo, e quello successivo non gli piacerà, ma per me va bene, non mi ferisce in alcun modo. E poi sono un editor aggressivo di me stesso, quindi di solito c'è poco lavoro da fare sui miei romanzi».

Come comincia?

«Sono il più pigro del mondo. Vado a letto tardi e al mattino, per prima cosa, porto a spasso il cane. E non lavoro mai per periodi di tempo lunghi: una ventina di minuti...».

Una struttura, una scaletta?

«Noooo. Non amo le scalette».

E come fa?

«Mi siedo per venti minuti, scrivo un frase, e poi pian piano quella frase diventa una pagina. Semplicemente, lavoro. Mi siedo e lavoro».