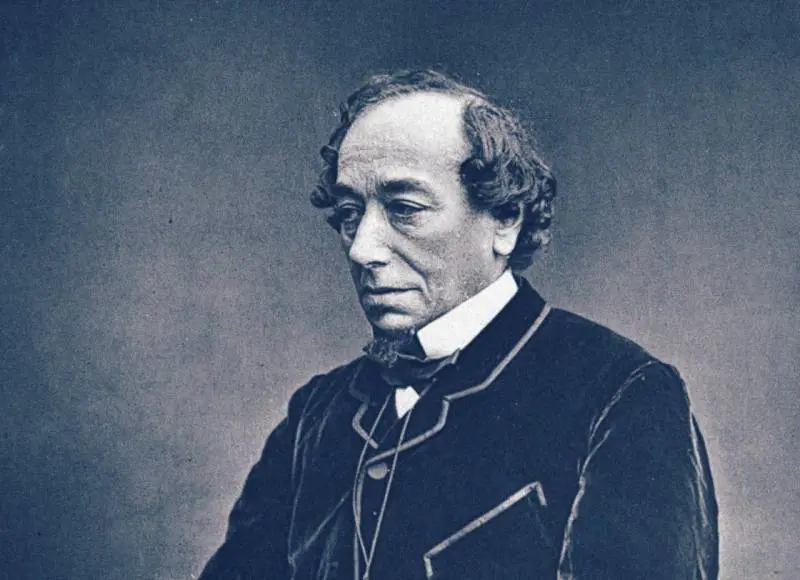

Quando perse nel dicembre del 1861 il suo adorato marito, il principe Alberto di Sassonia-Coburgo-Gotha, che aveva sposato nel 1840 e dal quale aveva avuto nove figli, la regina Vittoria fu sconvolta. Era stata legatissima ad Alberto e si era rammaricata del fatto che tutti gli uomini politici, a cominciare da quelli che erano al potere, sembravano mostrare, nei suoi confronti, compassione senza rendersi conto del suo dolore. Solo, a suo dire, il conservatore Benjamin Disraeli, esponente di primo piano dell'opposizione, gli sembrò «l'unica persona che sapesse apprezzare il principe» e, non a caso, questi sostenne con forbita eloquenza alla Camera dei Comuni il progetto di edificare un monumento commemorativo per Alberto. La regina, commossa, gli inviò per ringraziamento con una sua dedica una copia rilegata in marocchino bianco dei discorsi del marito. Da quel momento, come scrive Litton Strachey nella sua celebre biografia della regina Vittoria, «il posto di Disraeli nel suo cuore fu saldo». Il rapporto fra i due, dal punto di vista umano ma anche e soprattutto da quello politico, divenne particolarmente amichevole e stretto. Vittoria lo volle come suo primo ministro e Disraeli, dal canto suo, le dette la corona imperiale dell'India.

All'epoca della morte del principe, Disraeli era già avanti nell'età, 57 anni, e aveva maturato una discreta esperienza politica: il suo primo contatto con il mondo politico risaliva a una trentina di anni prima, quand'egli già ben conosciuto negli ambienti culturali e dell'alta società britannica come un giovane brillante e ambizioso, ma anche molto snob durante la crisi scoppiata con il Reform Bill, la legge che aveva introdotto importanti modifiche sulla rappresentanza politica aveva scritto un pamphlet contro gli whigs. Una volta iniziata davvero la carriera politica nelle file dei tories ed entrato in Parlamento, Disraeli era divenuto uno dei più autorevoli esponenti del conservatorismo inglese che egli volle rinnovare nella convinzione che il torysmo tradizionale fosse ormai superato nell'epoca della rivoluzione industriale e, ancora nell'idea che fosse ormai divenuto necessario creare (o ricreare) un buon rapporto fra il sovrano e gli aristocratici, da una parte, e il ceto popolare, dall'altra. In certo senso, si trattava di una visione anomala che, contrastando il mondo della finanza e dell'industria, recuperava l'essenza della vecchia Inghilterra. André Maurois, grande scrittore francese oggi a torto dimenticato, in una sua bella biografia dello statista, Disraeli conservatore rivoluzionario (Iduna, pagg. 326, euro 25) osserva che «per lui essere conservatore non significava sostenere con un sorriso di scusa una costituzione giudicata decrepita» ma piuttosto «assumere un atteggiamento cavalleresco e fiero» capace di tener conto «della vera Inghilterra, dei villaggi aggruppati intorno ai manieri, della razza vigorosa e ostinata dei piccoli proprietari feudali» oltre che dell'«aristocrazia antica e al tempo stesso così aperta». Si trattava di un conservatorismo, insomma, «rivoluzionario». Non a caso egli ebbe modo di osservare che se «il torysmo era ormai superato» non avrebbe mai potuto rassegnarsi all'idea di «essere un Whig».

Il sodalizio con la regina Vittoria si sviluppò certamente sulla base di una vera e propria amicizia personale e di una sintonia politica. Ma anche, va detto, che sovrana era una grande ammiratrice dei romanzi scritti da Disraeli, il quale le fece gradito dono di una edizione completa delle sue opere narrative e che, nelle conversazioni con lei, cominciò a usare la formula «Noi autori, signora» alludendo al fatto che anche Vittoria aveva pubblicato un libro sulla sua vita nelle Highlands. In fondo la regina non aveva torto ad apprezzare l'attività letteraria di Disraeli, scrisse almeno una decina di romanzi di grande successo. Peraltro l'immagine del politico ha fatto passare in secondo piano quella di un scrittore di notevole talento nella cui opera si possono ben rintracciare le ultime pulsioni del Romanticismo e le avvisaglie del vittorianesimo letterario e della grande stagione narrativa dei Dickens, Thacheray, Trollope. Bene ha fatto, perciò, un colto e raffinato editore a proporre in italiano la traduzione del primo romanzo di Disraeli, Vivian Grey (Aragno, pagg. XXVI-440, euro 30), tradotto e curato da Daniele Tinti, perché si tratta nonostante il fatto che gran parte della critica tenda a privilegiare le opere posteriori e più politiche di un racconto splendido e tuttora godibile.

Quando lo scrisse, Disraeli, allora ventunenne, era un giovanotto di bell'aspetto, piacevole e adorato dalle donne, ambizioso e immerso nella vita frivola e mondana del tempo: forse non pensava ancora all'impegno politico ma piuttosto ad avventure economico-finanziarie destinate al fallimento. Il romanzo, Vivian Gray, lo scrisse in pochi mesi e lo lanciò ricorrendo a un geniale stratagemma. Aveva chiesto a una bella signora amica di famiglia, che mostrava di avere un debole per lui, di leggere il manoscritto del suo romanzo e, se le fosse piaciuto, di presentarlo a un celebre editore. Questi lo lanciò come un'opera satirica sulla società mondana e aristocratica inglese scritta da un autore che ne faceva parte e il cui nome, evidentemente, non poteva essere rivelato. Grazie a una capillare campagna promozionale, il romanzo ebbe un successo clamoroso. Se ne parlò in tutti i salotti e divenne, quasi, un gioco di società cercare corrispondenze fra i protagonisti del romanzo e personalità del mondo reale o, ancora, scoprire il nome dell'autore che si riteneva dovesse essere un letterato noto. Quando il gioco venne scoperto e il nome dell'autore svelato si assistette a un fenomeno curioso. Tanti critici, che prima esaltato le qualità letterarie del romanzo, si affrettarono a demolirlo sostenendo che si trattava di un'opera di scarso valore letterario e tanti personaggi del bel mondo, che si erano riconosciuto in qualcuno dei protagonisti, si indignarono.

In realtà Vivian Grey è davvero un bel romanzo, di gustosa leggibilità, pieno di ironia e di sottile e allusivo umorismo: un romanzo che anticipa, La fiera delle vanità. È la storia, per certi aspetti parzialmente autobiografica, di un giovane dandy, quasi un Bel Ami, deciso a farsi spazio nella frivola società della Reggenza tra avventure dal sapore picaresco e intrighi salottieri e politici. Al tempo stesso è un ritratto, per certi aspetti impietoso e feroce ma vivido e divertente, della buona e chiusa società londinese del tempo.

Ciò che colpisce in quest'opera tutt'altro che «vittoriana» sono la modernità e vivacità della scrittura e la capacità di approfondimento psicologico dei personaggi. Ma anche la sua natura «composita» tra «romanzo di formazione» e «romanzo d'avventura», tra «romanzo di fantasia» e «romanzo storico».