"Non vedo alcuna differenza fra una poesia e un bilancio. Nella loro espressione migliore, sono ciascuno un'opera d'arte e io mi avvicino a entrambi nello stesso modo. Quando leggo una poesia e un bilancio cerco di trovare il centro di gravità, il punto focale. Leggo e giudico. Come sono sistemate le cose intorno al centro? C'è un equilibrio naturale? Qual è il peso delle varie componenti? Le fondamenta reggeranno? Mi pongo queste domande sia studiando un conto di profitti e perdite o un sonetto di Shakespeare, sia la struttura gotica del Duomo o la fuga finale del Falstaff di Verdi. Si cerca sempre la fonte della verità: non l'ha forse detto Mommsen? E ciò si applica alla storia, alla filosofia, alla poesia: e anche all'attività bancaria che è di tutto un po'".

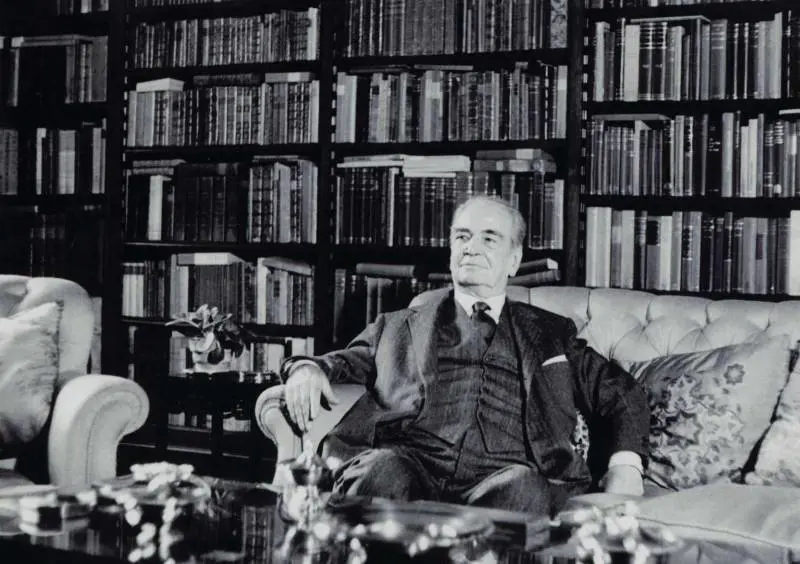

Sono parole di Raffaele Mattioli, banchiere e letterato, figura leggendaria dell'economia e della cultura. Nel 2023 è uscita la biografia intellettuale Raffaele Mattioli (il Mulino) firmata da Francesca Pino. Ora arriva Raffaele Mattioli oltre la banca. Ritratto pubblico e privato di un grande intellettuale (Luni editrice, pagg. 352, euro 26) di Elena Grazioli, ricercatrice presso l'università di Milano. Grazioli ripercorre la vita di Mattioli in capitoli a tema, accompagnati dalle testimonianze pubbliche rese da amici e colleghi del banchiere. Ne esce un ritratto completo, forse un po' univoco nella generale benevolenza ma comunque importante nel ricostruire l'azione di questo banchiere umanista destinato a essere una colonna della cultura italiana, pur mantenendo un profilo defilato. Arrivato alla vetta della Banca Commerciale nel 1933, Mattioli dovette fare i conti con il fascismo. Erano note le sue antipatie per il regime. Eppure aveva la tessera del partito fascista in tasca e seppe consigliare bene Benito Mussolini quando venne il momento, durante la crisi innescata dalla guerra d'Etiopia nel 1935. Amico fraterno di Piero Sraffa, Mattioli era apprezzato da Palmiro Togliatti il quale si rammaricava di non poterlo chiamare compagno. Nella Banca commerciale, Mattioli fece lavorare Ugo La Malfa e Giovanni Malagodi. Quando furono approvate le leggi razziali, fece trasferire i collaboratori ebrei nelle filiali in giro per il Sudamerica. Nel dopoguerra, crederà nella banca come motore dell'economia e farà in tempo a notare due cose interessanti: il peso crescente della finanza e i limiti della borghesia italiana, incolta e impreparata ad affrontare le nuove sfide globali. Siamo negli anni Cinquanta-Sessanta in cui Leo Longanesi affilava la penna per gli stessi motivi: "Il capitale ha perduto forza: è soltanto un peso da difendere. Non seleziona, non raffina. Chi possiede un miliardo, possiede novecentonovantanove milioni di più di chi ne possiede uno soltanto: una differenza di zeri, fra gente che vale zero". Secondo Longanesi, l'eredità morale dei vecchi borghesi è andata persa: "I figli, i nipoti, i pronipoti di quei vecchi borghesi non chiedono di rimanere borghesi, non vogliono più esserlo, non vogliono più sembrarlo. Essi ripudiano la loro storia: la storia pesa loro, li annoia, li copre di polvere. La storia attira l'agente delle tasse; la storia impone dei doveri; la storia chiede anche di morire. E al borghese d'oggi, la sola cosa che gli sta a cuore è di vivere, di vivere coi quattrini, anche a costo di perderli a poco a poco, ma lentamente, dolcemente". La citazione non è casuale, visto che Longanesi, come Curzio Malaparte, Carlo Emilio Gadda, Sergio Solmi e molti altri frequentava il salotto di Mattioli.

Torniamo al banchiere. L'uomo aveva le sue bizzarrie. La Banca Commerciale aveva sede a due passi dalla Scala di Milano. Mattioli abitava un centinaio di metri più avanti, lungo via Manzoni. Due minuti in tutto, a piedi. Ma lui preferiva la macchina, sempre. Vacanze nessuna. Mattioli era sempre in banca, anche di sera, quando lo raggiungevano gli amici per parlare di letteratura ma anche per ascoltare qualche battuta salace dell'economista, incline alla parolaccia come molte persone di cultura superiore. Terrorizzato dalle correnti d'aria, non apriva mai la finestra dell'ufficio dove faceva un caldo insopportabile. Si vantava di "essere un terrone" ricordando le sue radici abruzzesi (era nato a Vasto nel 1895).

Altri meglio di me, nelle pagine seguenti, spiegherà la visione economica e la posizione strategica di Mattioli. Qui basterà osservare che non c'è differenza tra banchiere e umanista, come rivendicava Mattioli stesso, nel brano dal quale siamo partiti. Cosa ha rappresentato Mattioli per la cultura italiana? Perché compassati filologi si struggono al ricordo di quest'uomo, spesso senza neppure averlo conosciuto?

Per dare un'idea parziale adotteremo l'unico metodo possibile: l'elenco.

Amico e allievo di Benedetto Croce, Mattioli fonda l'Istituto italiano per gli Studi storici di Napoli, che raccoglie e tramanda opera e pensiero del grande intellettuale.

Sbollita la passione per Gabriele d'Annunzio e l'impresa di Fiume, che lo vide partecipe, anche se non divenne legionario, Mattioli si appassiona all'editoria grazie a un amico torinese: Piero Gobetti. Salva la prestigiosa rivista Cultura. A fine 1933 la rivista, unitamente al logo dello struzzo (e al suo motto: Spiritus durissima coquit), passò alla nascente casa editrice Einaudi; nel maggio 1935 la Cultura fu chiusa e alcuni redattori vennero arrestati. Mattioli dà vita all'impresa dell'Officina Tipografica Gregoriana, raffinatissima casa editrice che pubblica però solo due libri (Leopardi e Manzoni) curati entrambi da Riccardo Bacchelli e Gino Scarpa. Modello: la Pléiade appena lanciata da Gallimard in Francia. Solo che la Gregoriana è ancora più preziosa nella forma e nella scelta dei materiali. L'impresa eccezionale però è l'acquisizione della casa editrice Riccardo Ricciardi. Un simbolo di qualità e buongusto, e anche di un modo di fare libri che quasi rifiuta l'idea della distribuzione. I libri Ricciardi sono pezzi per gli intenditori e gli amici. Cuore dell'impresa, all'inizio, era l'amato Benedetto Croce. Mattioli però ha un'idea tutta sua. Vuole una collana di classici fondata su criteri rigorosi. Ci saranno tutti gli autori fondamentali e anche molti minori e perfino qualche minimo. Non si apre la caccia all'inedito, ammesso solo nell'ottica di completare il volume e ampliare la conoscenza. La curatela deve rispettare i risultati conseguiti dalla migliore filologia. Anzi. Li deve aggiornare. Le introduzioni non devono però essere pedanti. Le note a piede di pagina vanno soprattutto in cerca delle fonti e quest'ultimo si rivelerà il punto debole: d'altro canto Mattioli non sarebbe stato umano se avesse previsto anche la rivoluzione digitale, che rende immediate le concordanze e ricerche simili. Accanto alla letteratura, ci sono anche la filosofia (Croce), la storia, le scienze. La collana aveva il titolo Letteratura italiana. Storia e testi e fu diretta dallo stesso Mattioli assieme a Pietro Pancrazi e Alfredo Schiaffini. Pubblicata dal 1951, il piano editoriale prevedeva 75 volumi di testi e 7 di storia letteraria. Saranno, alla fine, rispettivamente 88 e 1. Per la veste grafica Mattioli si affidò a Giovanni Mardersteig. Due titoli per tutti. I poeti del Duecento a cura di Gianfranco Contini e i Prosatori latini del Quattrocento a cura di Eugenio Garin. Due capolavori che fanno ancora testo e scuola. Per quanto riguarda l'aspetto della collana... inutile dilungarsi. Basterà dire due cose, una bella e una brutta. Quella bella: i volumi sono così perfetti ed eleganti da essere esposti nei musei di mezzo mondo come oggetto di design. Quella brutta: dopo la morte di Mattioli, la Ricciardi è passata di mano in mano e molti hanno pensato bene di... rivedere la veste grafica. Un po' come ridipingere Van Gogh per dargli una rinfrescata.

Siamo andati per sottrazione in questo elenco delle attività extra bancarie di Mattioli. Dobbiamo aggiungere qualcosa. Finanziò il restauro della Pietà Rondanini, il Vocabolario della Crusca, l'Accademia dei Lincei, l'acquisto dei libri milanesi di Stendhal. Poi ci sarebbero da ricordare la nascita della Fondazione Longhi, l'aiuto alla città di Firenze dopo l'alluvione e ancora mille cose. Lasciamo perdere. Tutto questo fu fatto da un uomo che diceva di non avere mai accumulato una ricchezza. Forse non era un vezzo. Perché non bisogna scordare le ingenti spese sostenute per i ventimila (qualcuno dice cinquantamila) volumi della collezione personale, cinque ampie stanze ricolme di libri rarissimi e invidiatissimi dall'amico Luigi Einaudi, abituato a scontrarsi con Mattioli quando sul mercato dei collezionisti veniva fuori qualche prima edizione di argomento economico.

Leggere Raffaele Mattioli oltre la banca suscita ammirazione e paura al contempo. Probabilmente Mattioli è un caso unico. Ma non c'è dubbio che la borghesia italiana abbia smesso di produrre personaggi eccezionali e si sia rintanata, al massimo, in uno sterile collezionismo.

Manca la visione e, con essa, l'ambizione di dare forma al futuro. La cultura, specie quella umanistica, è un peso inutile. Una stranezza derisa da ignoranti destinati a morire dal ridere, senza lasciare traccia alcuna.