Mi sento un po' in imbarazzo a parlare di Paolo Bacilieri e del suo lavoro su mio padre, perché le arti visive sono un campo in cui non sono molto ferrata. Così, ancora una volta, cercherò di sfruttare i miei ricordi e la mia conoscenza del lavoro di Scerbanenco. Il tempo in cui leggevo i fumetti è lontano e io appartengo a una generazione che ancora riteneva i fumetti una lettura poco femminile, non adatta a una signorina per bene.

Negli anni quaranta la pensava così anche mio padre. All'epoca dirigeva Bella, rivista che amava moltissimo e supervisionava fin nelle più piccole foto, illustrazioni e rubrichette. L'editore Rizzoli gli propose di aggiungere qualche pagina di racconti a fumetti (così erano chiamati i fotoromanzi), come testimonia una bellissima corrispondenza. Mio padre si oppose con passione, innanzitutto per una considerazione professionalmente commerciale: mescolare un po' di tutto (moda, economia domestica e fotoromanzi, nel caso di Bella) non porta più lettori ma, al contrario, meno. La seconda obiezione riguardava la presunta immoralità di questa nuova forma di racconto, che già aveva attratto l'attenzione della censura. Chissà cosa avrebbe pensato dei nudi di Paolo Bacilieri! Già, chissà, perché in quegli stessi anni, sotto pseudonimo, Scerbanenco stava già scrivendo sceneggiature per Bolero, una rivista di soli fotoromanzi e cinema che ebbe subito grande successo.

Era un lavoro che piaceva e divertiva molto il moralista Scerbanenco, come testimonia la fitta corrispondenza con il direttore della rivista, Luciano Pedrocchi, lettere che raccontano una amicizia e una collaborazione durata anni. Fu una passione duratura perché, oltre alle sceneggiature per Bolero, rimangono numerosissimi progetti cinematografici, scritti negli ultimi anni sessanta. Alcuni sono brevissimi soggetti, altri, un po' più dettagliati, hanno anche qualche indicazione per gli attori, l'ambientazione; altri, ancora, sono già sceneggiature, divise per scene, con indicazioni tecniche: interno giorno, esterno notte, voce fuori campo

Certo, la sceneggiatura di un film e di un fotoromanzo è diversa da un fumetto, tuttavia con una semplificazione che non si dovrebbe fare si tratta di trasformare una storia scritta solo in parole in un'altra raccontata anche in immagini. Sono interpretazioni, narrazioni diverse di una stessa vicenda. Eppure, come una canzone, ogni interprete vi aggiunge qualcosa. Sono certa che mio padre sarebbe stato felice di vedere una sua storia trasformata in fumetto, perché amava il mondo delle immagini e sceglieva personalmente ogni illustrazione per i racconti che pubblicava su Bella, la «sua» rivista, dialogando con i più importanti illustratori dell'epoca. E poi la sua scrittura era così visiva! Sembra quasi di accompagnare i protagonisti per le strade di Milano, e chi ha letto Traditori di tutti proverà per sempre una certa ansia nel percorrere le strade che costeggiano il Naviglio Grande. Ansia che peggiorerà nei lettori del Traditori di tutti di Bacilieri.

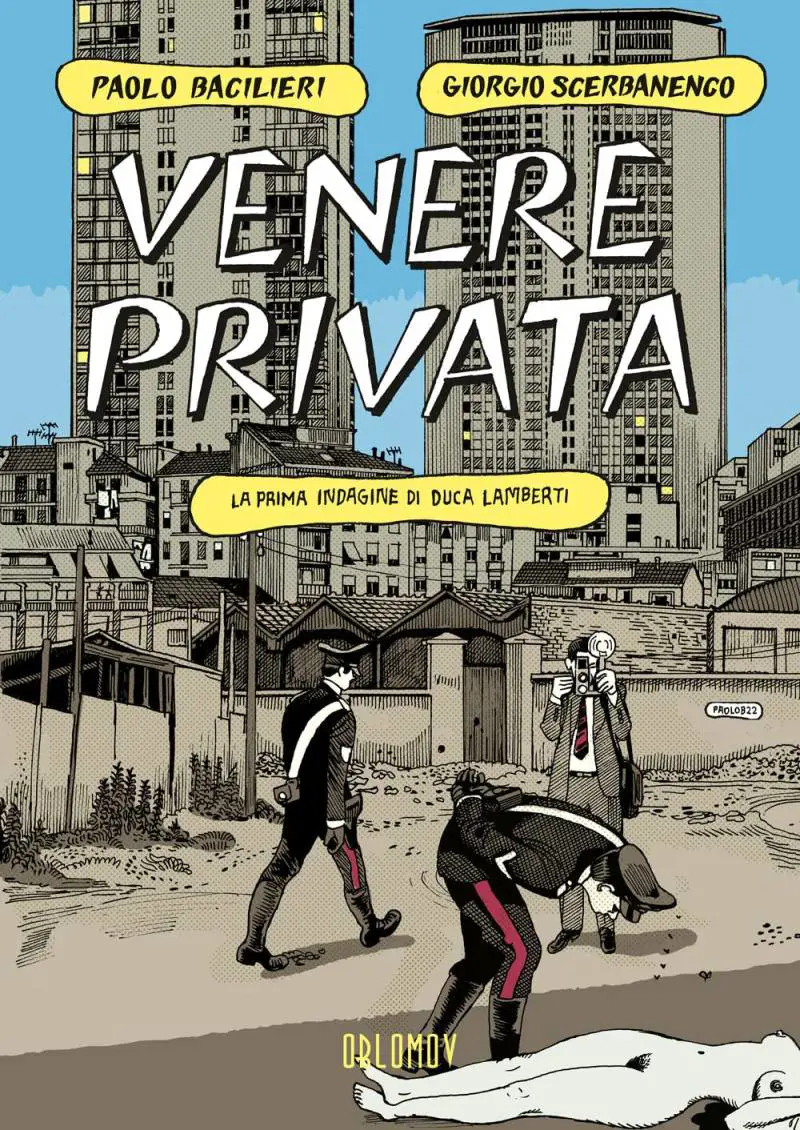

Mi affascina sempre come uno stesso testo possa essere letto in più modi, come ogni volta vi si trovino significati diversi che però appartengono sempre a quello stesso testo, a volte persino a insaputa dello scrittore: scherzi dell'inconscio. Ogni nuova interpretazione è per me un arricchimento, un nuovo strumento per conoscere un autore che amo. Lo Scerbanenco di Paolo Bacilieri, poi, è uno Scerbanenco molto profondo. Anzitutto, è in bianco e nero. Io l'ho sempre immaginato a colori, e con dei colori pop, per esempio l'arancione e il rosa, che mio padre amava molto nelle loro sfumature più anni sessanta. Eppure, lo Scerbanenco di Bacilieri dal bianco e nero ottiene una drammaticità, un'essenzialità e un'efficacia quasi dolorose, come essenziale, efficace e dolente era lo stile di mio padre. Le tavole di Bacilieri, poi, sono affollate, così come affollate di significati sono le pagine dello scrittore, dove ogni dettaglio, ogni mezzo aggettivo conta. Paolo traccia con la sua penna persino l'onda frastagliata lasciata sulle acque scure del naviglio da un barcone, e in questo modo ci riporta negli anni sessanta, quando quelle povere vie d'acqua erano luogo di piccoli commerci e non centri della movida. Nelle pagine di Bacilieri la storia di Scerbanenco si dispone affastellandosi graficamente, un'immagine quasi sull'altra; le figure umane sono spesso primi piani, carichi di espressività, realistici come ritratti dal vero, o forse iperrealistici? I personaggi, in particolare, mi hanno molto colpito. Da un lato, Paolo li ha immaginati diversi da come li ho sempre pensati io, dall'altro ne ha colto due caratteristiche che forse avevo trascurato: la modernità e l'energia. Livia, in Venere privata, è disegnata come una ragazza di oggi, lentiggini e capelli corti, così come modernissima era la Livia di mio padre, la donna nuova degli anni sessanta, e che, come la figura di Bacilieri, trasudava intelligenza ed energia. Energici, quasi prepotenti nella loro presenza fisica nelle tavole, sono poi Duca Lamberti, e ancora di più l'amico Carrua, che urla sempre, come forse in Questura non si può fare. Mio padre lo avrebbe adorato. Duca era l'alter ego, quello che Scerbanenco avrebbe voluto essere e non era: un romagnolo rabbioso e impulsivo, fisico e impavido. Al contrario, Scerbanenco ritrarrà la sua anima più profonda pochi anni più tardi, nel timido, introverso, malinconico colonnello sovietico, ex nobile e poi suicida, nel romanzo Europa, molto amore. Un altro elemento che caratterizza le tavole di Bacilieri è l'attenzione all'abbigliamento: le grinze alla camicia di Duca Lamberti mentre si dimena in una balera di periferia in Venere privata, i pantaloni degli uomini con il nuovo taglio alla Beatles, e anche i vestitini anni sessanta delle donne, corti e colorati, persino i grandi occhiali da sole allora così di moda. Scerbanenco adorava la moda, che compare fin nei suoi primi articoli degli anni trenta. In una lettera alle sue lettrici spiega anche perché: perché la moda è una forma di personale poesia. Infine, c'è Milano. Realismo, realtà, sono di nuovo i termini che più mi vengono in mente pensando al modo in cui Paolo interpreta la Milano di Scerbanenco, un realismo anche qui affollato, una città sempre nell'ora di punta, con grattacieli che crescono in ogni angolo della tavola come crescevano ovunque nella città del boom economico. E come stanno ricrescendo oggi, con l'incredibile trasformazione di alcuni quartieri milanesi.

Tuttavia, proprio perché i disegni di Paolo descrivono un mondo assolutamente reale e quindi normale l'autogrill o la milanesissima piazza Cavour di Venere privata, il bar con l'insegna Zucca e la famigliola in 500 di Traditori di tutti tirano fuori l'anima più noir dello scrittore, quella che è la caratteristica fondante della filosofia scerbanenchiana: ovvero che il male, ieri come oggi, alberga nel quotidiano, nella complessità anche di piani grafici in Bacilieri del quotidiano; abita, negli anni sessanta e nel XXI secolo, in quel bianco e nero, in mezzo a tram bonari e cadaveri abbandonati in periferia.