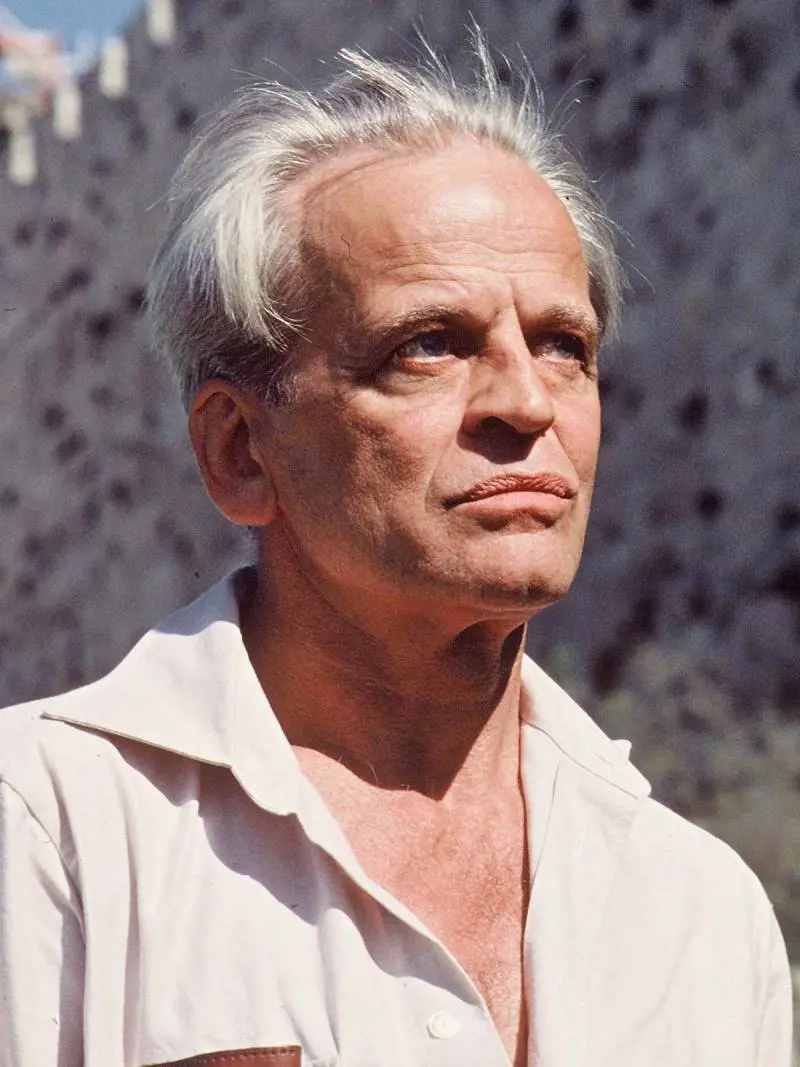

Col senno di poi, questa è la carta stellare, la dottrina della profezia, l'imprimatur del dio beffardo che compone il nostro destino. Nel poeta poco più che ventenne che urla, «Come un angelo assetato a morte nel deserto/ io ho strappato a morsi le vene varicose/ del mondo ubriaco di meraviglia e accolsi in me/ il Dio indiavolato che mi strappò il cervello!» (Colori febbrili), non è difficile vedere il viso di Klaus Kinski, scartavetrato dalla misantropia, plurisessantenne, insopportabile a se stesso e al resto del mondo, che si lascia morire, nel novembre del 1991, nella casa tra i boschi a Lagunitas, California. Il cerchio si chiude, la maledizione dell'attore rimbaudiano, scatenato, che nell'estasi estetica latra, «io vi grido contro, io non voglio pregare,/ perché Dio l'ho pisciato fuori dalla noia/... lasciatemi andare! Io non porto altro che cocci!», è definitiva. Rewind. La scoperta non più l'ennesima maschera dell'attore più folle del secolo, ma la sua quintessenza venefica esplode nel 2001. L'inserto culturale dello Spiegel sbatte in copertina una fotografia del giovane Klaus 1956, interpreta Torquato Tasso, ha già quegli occhi enormi di chi divora i mondi a venire con titolo didascalico, Klaus, der Poet. Tema del pezzo: un ritrovamento pazzesco. Nel 1999 lo studioso randagio Peter Geyer scova la preda. In un fascicolo di documenti che va all'asta a Monaco di Baviera, legge di «una collezione di manoscritti e cimeli» di Klaus Kinski, datati 1948-1956, tra cui spicca una raccolta di poesie sparse, disperse. Geyer acquista i documenti per 3500 marchi. Poi rintraccia i proprietari. I fascicoli appartenevano «alla moglie di un rispettato dottore di Ratisbona, per anni amante segreta di Kinski». Quasi ovvio.

Successivamente, Geyer ricostruisce il contesto in cui sono scaturite quelle poesie. Glielo dettaglia, da Parigi, Thomas Harlan, figlio di Veit, regista in voga durante il nazismo, braccio filmico di Joseph Goebbels tra le sue pellicole spicca Süss l'ebreo, del 1940 che parla di notti brave parigine, di alberghi devastati, di un Klaus dionisiaco che passa il tempo a scrivere e a trombarsi una sedicenne norvegese, «dall'aspetto etereo, simile a Jane Birkin». Arruolato nella Wehrmacht a 17 anni, catturato quasi subito dagli inglesi, rientrato a Berlino nel 1946, Kinski scopre che il padre, cantante d'opera fallito che s'era dato a fare il farmacista, e la madre sono morti, il primo in guerra, la seconda in seguito a un bombardamento alleato. Da lì, dal tuono del disastro, inizia la sua vita teatrale, eremita tra reietti, famelico dei folli, dai vezzi cristologici e dagli atti estremi, redentore e cannibale. Dimenticati a Parigi, mentre Kinski, da Marsiglia, progettava un onirico viaggio in Israele, troppo attratto dall'erotismo della vita per occuparsi dei propri scritti, i quaderni delle poesie hanno trovato sistemazione editoriale, a cura di Geyer, nel 2006, per Suhrkamp, come Jesus Christus Erlöser und Fieber. Tagebuch eines Aussätzigen.

Scritte per essere dette, anzi, per essere «lanciate», queste poesie, tra Maldoror, l'odore manicomiale di Artaud, gli sfrenati schiaffoni verbali di Georg Büchner, annunciano la «febbre» come condizione naturale del superuomo postbellico, che si è eletto un trono nel sottosuolo, alla periferia di tutti gli inferi: «Io ho la febbre del mondo intero negli occhi/...Io brucio di schiuma febbrosa/ e la mia bocca è straziata di passione,/ come i genitali d'un animale braccato». Presentate nel 2012 in un servizio su Poesia, la rivista di Nicola Crocetti, ora le liriche dissennate di Klaus Kinski, Febbre. Diario di un lebbroso, sono pubblicate, nella traduzione di Antonio Curcetti, da Nessuno Editore, in regale clandestinità (pagg. 164, s.i.p.), stampa sobria, con il cilicio, un'azione di resistenza culturale che sarebbe piaciuta a KK.

«Questo Kinski di vent'anni un giorno ucciderà il poeta che è stato come una sorta di Rimbaud che scambiasse Aden e le tratte per i set cinematografici, diventerà un forzato dell'immagine nei b-movies, farà tratta di sé, l'insolenza o il sole glaciale di prima scambiati con un immane disprezzo e/o una consapevole disfatta», scrive Paolo Spaziani nella lirica e partecipata postfazione al libro piratesco. Tutto vero. Tra le maglie di uno spartito poetico che pare una calzamaglia fin troppo aderente al cliché del maudit compresa visione post mortem: «Io me lo immagino così l'altro mondo:/ acido fenolico, ghiaccio e merda» vedo altro, però, un incattivirsi della luce, una cattività nell'innocenza. Al Kinski sbalestrato di Aguirre, furore di Dio, al Klaus di Cobra verde, sbandierato da Bruce Chatwin («Non è un tipo facile. Dovunque vada, si lascia dietro una scia di risentimento che cova sotto la cenere»), al sessuomane, mistico psicotico, da ricovero, antepongo l'altro, il forzato alla purezza. Brian Sweeney Fitzgerald, detto «Fitzcarraldo», che vuole portare Caruso nel cuore dell'Amazzonia e costruire un teatro lirico nella giungla, genio nel sognare, Artù dell'impossibile. «Io sono l'Eccesso e il Soprannumero. Io sono l'Ultima Battaglia. Io sono i Miliardi. Io sono lo Spettacolo nella foresta vergine», grida Fitzcarraldo/Kinski a chi lo sbeffeggia con l'epiteto «eroe dell'inutile» ma esiste, poi, cavalleria più degna di questa? prima di trascinare il suo gigantesco battello nella foresta, dando alla terra valuta d'acqua. «Io incarno il candore del mondo», scrive Kinski in una poesia che s'intitola Manicomio.

Che verso magnifico, che disarmante innocenza. Il candore è crudele. Fitzcarraldo porta l'armonia nel caos, la forma pura nel selvaggio, lo scintillio del bene nello schianto amazzonico. Eccolo, Kinski fu una febbre bianca.