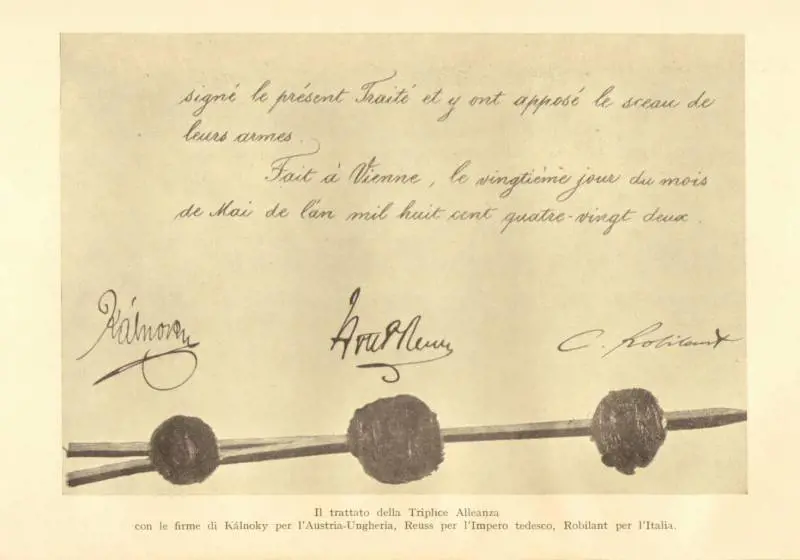

Il 20 maggio 1882, alle ore 2 pomeridiane, a Vienna, in una delle sale del ministero imperiale degli Affari Esteri, venne firmato dagli ambasciatori italiano e tedesco e dal ministro degli Esteri dell'Austria-Ungheria il trattato della Triplice Alleanza che sarebbe rimasto in vigore, periodicamente rinnovato ogni cinque anni, fino allo scoppio della Grande Guerra. Durante la cerimonia per firma, l'ambasciatore tedesco, il principe Heinrich von Reuss, commentò l'evento con una battuta: «Che Dio benedica questa opera di pace!». L'ambasciatore italiano, Carlo Felice Nicolò di Robilant, pur ottimista, fu più cauto e misurato e scrisse al Segretario Generale degli Esteri, il barone Alberto Blanc, queste parole: «la nave è felicemente partita; bisogna ora saperla ben dirigere e farle evitare gli scogli».

In effetti, piaccia o non piaccia, la Triplice Alleanza vero capolavoro politico di Otto von Bismarck e coronamento di una «politica delle alleanze» che recuperava e ammodernava la «diplomazia della Restaurazione» del Congresso di Vienna del 1815 voluta dal principe Klemens von Metternich consentì un lungo periodo di pace internazionale. Le cose cambiarono soltanto dopo l'uscita di scena di Bismarck e l'ascesa al trono di Giglielmo II: questi due eventi segnarono la fine della politica di «equilibrio» e «continentale» del cancelliere tedesco basata sulle «alleanze» e determinarono, al tempo stesso, il passaggio della Germania a una politica aggressiva di sfida aperta agli equilibri internazionali per affermare la propria egemonia. Solo allora, insomma, maturò quel clima che avrebbe fatto esplodere i tanti conflitti latenti e aperto la strada alla Grande guerra.

La sottoscrizione, da parte dell'Italia, del trattato mise la parola fine alla cosiddetta «politica delle mani nette», per usare la celebre espressione di Benedetto Cairoli, che guidava il governo all'epoca del Congresso di Berlino del 1878. Quella delle «mani nette» era stata una linea che aveva trovato consensi soprattutto negli ambienti della classe dirigente della «destra storica» ma anche in certi settori della «sinistra», a cominciare proprio da Cairoli: era stata una linea che presupponeva la necessità che, «fatta l'Italia», si dovessero «fare gli italiani», e che si dovesse dare priorità alle questioni interne piuttosto che a quelle estere. Si era trattato, insomma come ha ben scritto un autorevole studioso di storia diplomatica, Enrico Serra di una politica «realistica» e «saggia» che però non aveva fatto presa «in una popolazione esaltata dal mazzinianesimo» e «affascinata dal garibaldinismo».

Tale politica di «indipendenza», tuttavia, era divenuta politica di «isolamento» perché tutte le rivendicazioni italiane erano percepite come manovre destabilizzanti. L'«isolamento», poi, aveva finito per tradursi in una minaccia alla sicurezza nazionale perché l'Italia non poteva esporsi al rischio di una aggressione sulla frontiera orientale e su quella occidentale alimentando la contemporanea ostilità nei confronti dell'Austria nell'Adriatico e della Francia nel Mediterraneo. Così, ben presto, uomini come Marco Minghetti e Sidney Sonnino sottolinearono la necessità di fare una scelta di politica estera perché l'Italia per motivi (oggi si direbbe) «geopolitici» non avrebbe potuto portare avanti una politica di indipendenza diplomatica e avrebbe dovuto necessariamente inseristi in sistemi permanenti di alleanze che ne avrebbero potenziato il ruolo.

Il momento culminante che determinò la svolta diplomatica italiana furono l'occupazione francese di Tunisi e l'imposizione del protettorato su quel territorio con il trattato del Bardo (1881) che l'Italia non volle mai riconoscere. Alla «questione tunisina», peraltro, si era aggiunto un riacutizzarsi della «questione romana» a causa dell'attivismo di Leone XIII che auspicava un intervento internazionale per il ripristino dello Stato pontificio. Tutto ciò comportò, poco alla volta, un graduale spostamento della politica estera italiana verso gli imperi centrali: uno spostamento favorito malgrado una persistente ostilità di parte del Paese per la forte tradizione irredentistica di stampo risorgimentale anche dalla visita che i sovrani italiani, Umberto e Margherita, vollero fare l'11 ottobre 1881 a Vienna all'imperatore Francesco Giuseppe e che assunse un importante valore simbolico.

Si giunse, in tal modo, alla stipula della Triplice Alleanza. Questa nacque inizialmente come alleanza militare difensiva di «garanzia» e «conservazione» per il «mantenimento della pace e della sicurezza generale, per il rafforzamento dell'ordine sociale e politico». Alcuni storici hanno sostenuto che il trattato non sarebbe stato particolarmente favorevole all'Italia perché non conteneva garanzia sulla sua integrità territoriale e neppure un cenno di riconoscimento delle aspirazioni italiane nei Balcani e in Africa. Gaetano Salvemini, per esempio, scrisse che per l'Italia la Triplice ebbe un valore «negativo» costringendola a rinunciare alla propria libertà d'azione. Le cose non stanno così. In realtà, il trattato della Triplice Alleanza, grande esempio di Realpolitik, significò per l'Italia riconoscimento internazionale e accreditamento come potenza oltre a garantirle un momentaneo controllo di possibili conflitti con potenze concorrenti, o potenzialmente ostili.

Certo, alle origini la Triplice era prevalentemente germano-centrica e garantiva l'Italia soltanto contro una potenziale aggressione da parte della Francia. Ma già in occasione del primo rinnovo (1887) tutto cambiò. Con l'introduzione idella cosiddetta «clausola dei compensi» l'Italia divenne il perno di una alleanza diversa che le assicurava lo status quo nella penisola balcanica assicurandole parità di condizioni con l'Austria-Ungheria in caso di eventuale risistemazione territoriale balcanica e, al tempo stesso, riconoscendole una sfera di influenza in Africa settentrionale, segnatamente sulla Tripolitania.

Gli eventi successivi, a cominciare dall'alleanza franco-russa (1892) e dal riavvicinamento italo-francese dopo la sconfitta di Adua (1896), portarono l'Italia ad essere meno dipendente dalla Triplice, che riacquistò così il suo originario carattere di alleanza puramente difensiva, e al tempo stesso a la resero più «possibilista» nei confronti di potenze come la Francia, la Russia, la Gran Bretagna. Non è un caso che da parte tedesca e austriaca si cominciasse a guardare con diffidenza e preoccupazione alle aperture italiane favorite anche dal nuovo sovrano Vittorio Emanuele III: sono rimaste celebri la battuta del cancelliere Bernhard von Bülow sui «giri di valzer» dell'Italia e la sua risposta alle richieste del ministro degli Esteri italiano, l'industriale Giulio Prinetti, che, in vista del rinnovo della Triplice aveva chiesto la modifica di alcune disposizioni per tener conto dei mutati rapporti italo-francese: «sint ut sunt aut non sint» (le cose stiano come stanno oppure non siano). In realtà l'atteggiamento italiano, frutto di una tradizione di realismo politico, non fu mai ambiguo.

La fine della Triplice Alleanza coincise con lo scoppio della Grande Guerra e non fu certo l'Italia a metterla in crisi.

Per oltre un trentennio essa, come ha scritto Gioacchino Volpe, aveva accompagnato «la lenta ascesa, il difficile orientamento e quasi processo di acclimatazione internazionale dell'Italia» e, insieme, aveva giovato «non soltanto alla vecchia Austria degli Asburgo, ma alla nuova e giovane Germania, alla nuova e giovane Italia, ambedue bisognose, pur in diverso modo e grado, di assicurarsi libertà e tranquillità di assestamento e di sviluppo». Il che non è davvero poco. E vale la pena di ricordarla, oggi, la Triplice Alleanza come esempio di quella che Henry Kissinger ha chiamato l'«arte della diplomazia».