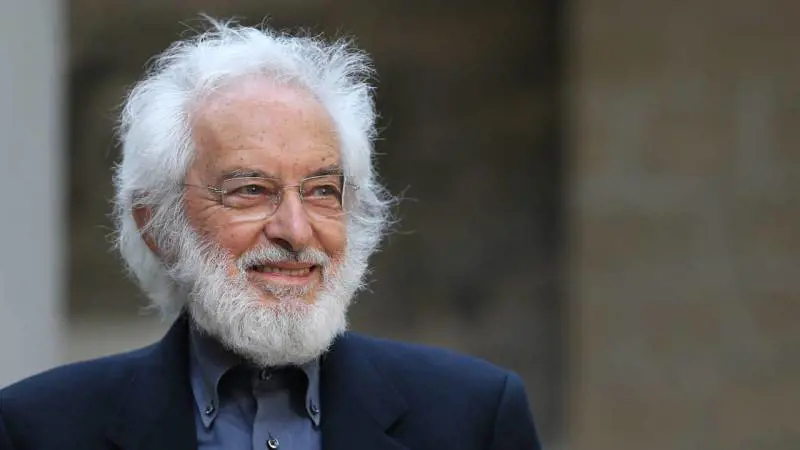

Mimmo Jodice è morto, e Napoli perde il fotografo che forse meglio di ogni altro ne ha saputo catturare l’anima.

Jodice, tra i più grandi interpreti della fotografia dei nostri tempi, si è spento ieri sera a 91 anni, dopo una fortunata carriera, lunga sei decenni. Napoletano del Rione Sanità, classe 1934, orfano di padre e costretto subito a lavorare, Jodice si accosta all’arte per istinto. Prima disegna poi dipinge, infine scopre il mezzo a lui più congeniale: la macchina fotografica. Autodidatta dotato di fiuto notevole e di sguardo obliquo e mai banale sul mondo, fin dagli anni Cinquanta si nutre delle avanguardie dell’epoca (Warhol, Beuys, Kounellis) e arriva a delineare i suoi personalissimi paesaggi metafisici, reinventando il modo di fotografare l’archeologia. Soprattutto – e prima di ogni altra cosa – mette a fuoco Napoli, i vicoli, i Quartieri Spagnoli prima che diventassero trendy, le sue cripte votive, gli anziani alle finestre.

Non è fotografia di denuncia, la sua. Jodice non cerca la documentazione del caso umano, ma la verità del quotidiano, cui si accosta con rispetto ed empatia. Declina tutto con un uso unico del bianco e nero, che poi è diventato la sua firma: i suoi scatti paiono quadri materici. Sono profondi, drammatici, e solido è il legame tra la sua fotografia e le arti visive. Fin dal 1970 insegna Fotografia all’Accademia di Belle Arti di Napoli e apre un laboratorio di ricerca che tanto ha fatto per la formazione dei giovani (Jodice è stato generoso come pochi: anche grazie alle sue recenti donazioni a Capodimonte nascerà la Casa della Fotografia). Nel frattempo, pulisce l’obiettivo: dagli anni Ottanta la figura umana scompare dai suoi scatti. Nelle serie Vedute di Napoli, Mediterraneo, Eden vediamo un tempo sospeso, quasi ideale: la luce è quella di una visione, ciò che è fisico appare metafisico.

La fotografia di Jodice, in equilibrio perfetto tra forma e sentimento, ci ha fatto viaggiare nelle città del mondo (Parigi, Mosca, Tokyo), ammirare con occhi nuovi all’arte antica («L’archeologia è una forma di contemporaneità», diceva) per poi salpare nel Mare Nostrum, che tanto amava per la vastità di storie da raccontare.