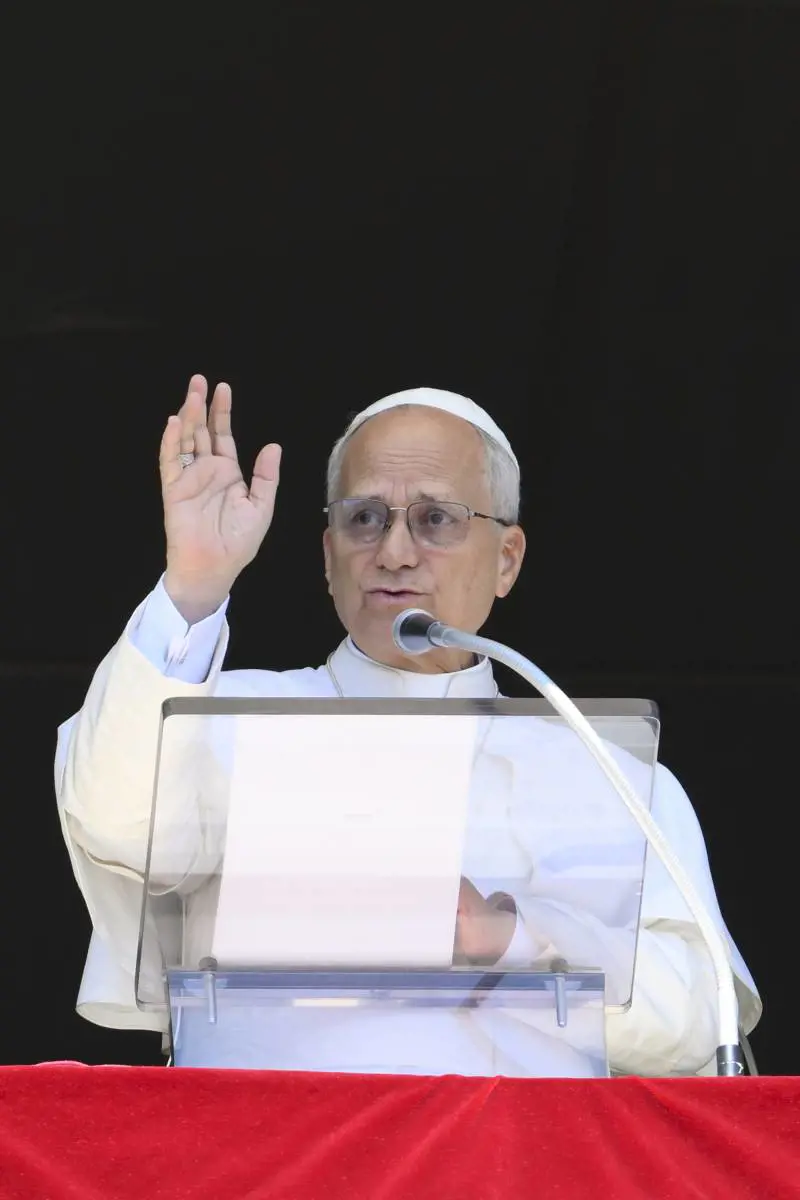

Quando, nel maggio scorso, è stato eletto Leone XIV, primo Pontefice americano della storia, molti di noi hanno salutato la sua figura come un chiaro segno di rinnovamento. Un Papa capace di rappresentare la voce dell'Occidente senza confondersi con le logiche dell'impero politico e culturale americano. Un possibile contraltare morale a Donald Trump, non un suo cappellano. Oggi, però, il rischio che questa speranza venga offuscata si fa concreto.

Il caso più controverso è l'accostamento, circolato in certi ambienti cristiani conservatori, tra la santificazione di Carlo Acutis il 7 settembre 2025 e la cosiddetta "beatificazione" di Charlie Kirk, leader conservatore statunitense assassinato tre giorni dopo, il 10 settembre. È necessario ribadirlo con chiarezza: le due figure non possono essere paragonate, a dispetto di alcune somiglianze, come il nome, l'età, e l'aver fatto parte dei boy scout. Carlo Acutis, nato nel 1991, ha incarnato la fede cristiana con purezza e semplicità. Frequentava la messa quotidiana, viveva una profonda devozione eucaristica e utilizzava la rete per evangelizzare, mostrando che anche la tecnologia può diventare strumento di grazia. Fin da ragazzo fu anche scout, e nello scoutismo cattolico imparò lo spirito di servizio, la fraternità, la disciplina interiore che segnarono la sua breve vita.

Charlie Kirk, nato nel 1993, apparteneva invece al mondo della militanza politica. Fondatore di Turning Point Usa, volto del movimento MAGA, fu un combattente culturale e ideologico. Anche lui aveva respirato da giovane uno spirito scoutistico, ma declinato in chiave evangelica e patriottica, lontano dal radicamento cattolico e sacramentale che caratterizzava Carlo. Dopo la sua morte, i suoi sostenitori lo hanno celebrato come martire, arrivando persino a parlare di beatificazione. Ma qui non siamo nel campo della santità: siamo di fronte a un'operazione retorica, che piega le categorie religiose a fini politici. Il Papa non può accettare questo scivolamento. Non può ridurre la Chiesa a cappellania dell'Occidente, né trasformarsi nel patriarca di un impero. Pietro non è custode delle strategie geopolitiche, ma pastore universale.

La tradizione della teologia politica cattolica è chiara. Quest'anno si celebrano i 1700 anni dal Concilio di Nicea (3252025), convocato da Costantino, primo imperatore cristiano. Un concilio fondamentale per la definizione del Credo, ma anche il simbolo del delicato rapporto tra fede e potere. Sant'Agostino non esitò a criticare proprio la figura di Costantino: pur riconoscendogli il merito di aver posto fine alle persecuzioni, mise in guardia contro l'illusione di identificare l'Impero con il Regno di Dio, la città terrena con la città celeste. Ricordava che la vera pace non coincide con quella garantita dai potenti: "Non è questa la pace che dà il mondo, ma quella che ha dato Colui che disse: Vi do la mia pace". Sant'Ambrogio, dopo la strage di Tessalonica nel 390, non si nascose dietro al calcolo politico e non pensò che l'imperatore Teodosio stesse compiendo il "lavoro sporco" per i cristiani massacrando i pagani greci. Al contrario, ebbe la forza di denunciare l'ingiustizia e di fermare l'imperatore davanti alle porte del duomo di Milano: "Non puoi entrare nel tempio del Signore finché non laverai con le lacrime della penitenza le tue colpe". La Chiesa non è ancella del potere, ma coscienza critica, capace di ammonire gli imperatori. Anche la storia dei Papi di nome Leone richiama questa forza: Leone Magno fermò Attila con la sola parola; Leone III incoronò Carlo Magno, ribadendo la superiorità del potere spirituale su quello temporale; Leone X scomunicò Lutero per difendere l'unità della Chiesa; Leone XIII, con la Rerum Novarum, si schierò a favore dei poveri e dei lavoratori, non dei ricchi e dei potenti.

Un esempio più vicino a noi è il martirio di padre Pino Puglisi, assassinato dalla mafia a Palermo il 15 settembre 1993, appena un mese prima della nascita di Charlie Kirk. Un drammatico incrocio di destini: da una parte un sacerdote che ha dato la vita per liberare i giovani di Brancaccio dal giogo della criminalità organizzata, dall'altra un futuro leader politico che avrebbe scelto lo scontro culturale come cifra della sua esistenza. Entrambi sono stati uccisi con un proiettile, ma in contesti radicalmente diversi. Puglisi è beato perché martire "in nome della fede". Kirk, per quanto tragica sia stata la sua fine, non può diventare un santo martire della Chiesa. Il paragone con la Russia di Putin e il patriarca Kirill può essere illuminante. Lì, la Chiesa ortodossa, in linea con il cesaropapismo orientale, si è ridotta a strumento di legittimazione del potere politico, benedicendo eserciti e ambizioni imperiali. È la prova di ciò che accade quando l'autorità spirituale si piega al temporale. Se Roma cedesse alla tentazione di beatificazioni "politiche", diventerebbe il simmetrico occidentale del patriarcato di Mosca: non più custode del Vangelo, ma cappellania dell'impero. La santità non è consacrazione ideologica. È luce che viene dallo Spirito, è segno profetico di un Regno che non è di questo mondo. Papa Prevost ha scelto un nome che nella storia della Chiesa è stato sinonimo di coraggio e indipendenza dal potere. Tocca a lui non trasformarsi in garante dell'Occidente politico, ma custodire la libertà spirituale della Chiesa. Difendere i poveri, ammonire i potenti, riconoscere i veri martiri, elevarsi al di sopra delle guerre fratricide tra cristiani in Ucraina e tra figli di Abramo in Medio Oriente: questo è il compito di Pietro. Perché la Chiesa è cattolica e universale. Non appartiene a un popolo, a una nazione, a un impero.

Non può essere piegata all'interesse nazionale: la sua missione è annunciare Cristo a tutte le genti, senza mai confondere il Vangelo con la politica. "Dio è con noi" solo se "noi" siamo "tutti", non una parte contro l'altra, non una bandiera contro l'altra, ma un'unica famiglia umana chiamata alla comunione e alla pace.