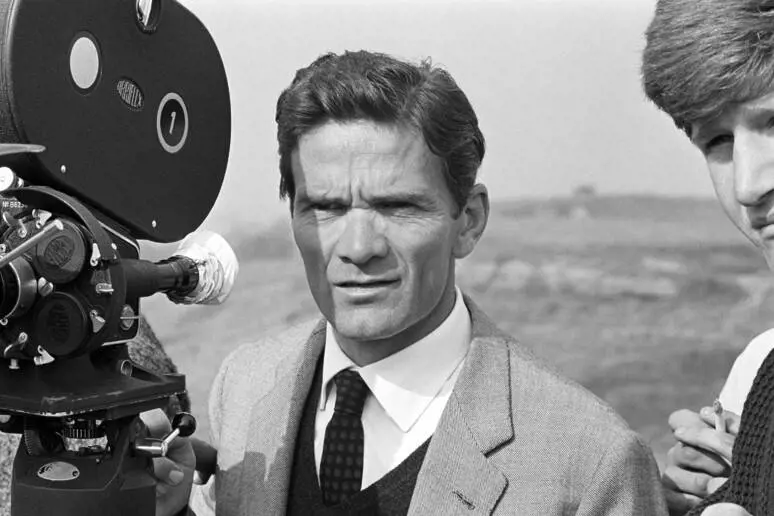

Ogni anno la Luiss organizza un incontro nel quale un autore della letteratura italiana viene letto attraverso le lenti della politica. Era toccato a Dante Alighieri, Francesco Guicciardini, Eugenio Montale e Alessandro Manzoni. Due anniversari a breve distanza - nel 2022 il centenario della nascita; nel 2025 il cinquantenario della morte - hanno fatto cadere la scelta su Pier Paolo Pasolini. Quando la manifestazione si è tenuta, non erano ancora impazzate le polemiche che hanno dilaniato il comitato ufficiale delle celebrazioni pasoliniane. Ma chi vi ha preso parte aveva già compreso quanto il confronto con Pasolini possa risultare scivoloso.

Pasolini, infatti, è un contemporaneo che ci è contemporaneo. La sua poliedricità ha investito con tanta forza il rapporto tra cultura, società e politica, che l'eco si prolunga fino a oggi. Difficile decifrare il processo di secolarizzazione che trasforma il nostro Paese dalla realtà essenzialmente rurale del dopoguerra in una moderna potenza industriale sino agli esiti post-moderni, senza imbattersi in lui. Difficile, soprattutto, se non si vogliono evitare le contraddizioni - e a volte i paradossi - insiti in questo processo. Torniamo al 1974. È l'anno nel quale vince il divorzio, vacilla il potere democristiano e, ancor più, il suo legame con la Chiesa. È l'anno in cui Pasolini scrive "vuoto di Carità, vuoto di Cultura", abbozza lo studio sulla rivoluzione antropologica, celebra l'immensità del mondo contadino di fronte alla limitatezza della storia. Qualche mese più tardi sarebbe seguito il più noto pezzo sulla sparizione delle lucciole. È anche l'anno nel quale Leonardo Sciascia pubblica Todo Modo, dove dalla distinzione tra laicità e laicismo fa discendere il vaticinio della fine del partito cattolico per implosione. Pasolini pare replicare con una serie di articoli più truci, diretti e senza sconti, consacrati al "processo al palazzo". E a posteriori, la fase che allora si inaugura sembra quasi scaturire, prendere forma e infine sfociare nei suoi esiti tragici, da quel dialogo a distanza.

Il fatto è che la politicità di Pasolini è geneticamente contraddittoria. Per ragioni che da esistenziali si fanno politiche. Aveva perso a Porzus un fratello partigiano, ucciso da altri partigiani su ordine del Pci di Udine. Lui, però, vuole essere comunista. Lo vuole ostinatamente anche quando viene cacciato dal partito. A Roma, dove si ritira, vive a pieno l'ufficialità intellettuale. E contemporaneamente quella delle periferie, le più degradate. Ne ricava così un punto di vista unico, scandaloso, eretico. E le contraddizioni sono così insistite, forti, violente che ancora cinquant'anni dopo producono un doppio effetto spiazzante. Ognuno oggi può ritagliarsi il suo Pasolini, dimenticando il resto. Ed ognuno, inoltre, può avere persino la possibilità di celebrarne l'ereticità, fino a trasformare la contraddizione in luogo comune. Pure la visita al monumento che gli è stato dedicato presso l'idroscalo di Ostia, dove cinquant'anni fa morì, trasmette il rischio del convenzionale. Che si riscatta solo qualora, diretti verso la foce, dove il Tevere diviene sorprendentemente bello e imprevisto, si arrivi in quel luogo passando sotto il Ponte Mezzocamino. Lungo un sentiero che, negli anni senza anniversari, è disseminato di materassi abbandonati. Residui che assai più del monumento comunicano con la sua vita e le sue notti.

Certo: non tutto Pasolini può scontarsi al livello dell'esistenziale. Lecito, e persino giusto, cercare un appiglio nella storia. Può servire. Quanto meno a recuperare, se non verità, almeno complessità e soprattutto una misura delle cose. A condizione di non ricercare a tutti i costi l'interpretazione corretta.

Il giorno dopo esser stato ucciso avrebbe dovuto partecipare a un congresso del Partito Radicale. Vi sarebbe intervenuto da comunista, estimatore delle lotte per i diritti civili. Per chiedere, però, ai radicali di non trasformarsi nel partito radicale di massa che di lì a poco il Pci avrebbe incarnato. Per implorarli di restare irriconoscibili.

Il suo testamento, così, mette a nudo, forse meglio di qualunque altro documento, il potenziale di emancipazione e, insieme, di omologazione insito nei processi di liberazione della persona. E aiuta a scoprire, tra l'altro, il doppio fondo che a volte la storia la storia produce. In questi casi bisogna passarci dentro, evitando le scorciatoie.