Una vecchia dal viso tutto rughe, i cui occhi grigi sembrano assorbire il crepuscolo: è Primamà, la prima donna, Eva, rimasta sola dopo la morte di Adam. Sola a curare. Sola a raccontare. Sola a preservare quel dialogo con i Morti, gli antenati dai quali non si può prescindere. A volte per mangiarne la carne: se altro non c'è, essi offrono i corpi che hanno lasciato qui. Ma più spesso perché sono loro a cercarci: si stufano a stare nel Mondo di sotto, arrivano, ti passano sopra mentre dormi, più pesanti di un ratto, e ti mettono addosso uno "stremizio" che ti fa dubitare di te stesso. L'arcaico e il mistero, grandi cose, il raschiare delle dita sulla terra nuda o il rumore di un ciocco di legno che cade, piccole cose: in Primamà (La nave di Teseo, pagg. 224, euro 20), il nuovo romanzo di Laura Pariani, i mondi sono ancora uno, di miracolosa integrità, e gli umani si muovono cauti, impastati di rispetto, brutalità e tenerezza, già adulti nell'infanzia, eppure dominati da un pensiero magico che covano orgogliosamente, a protezione, a rivelazione.

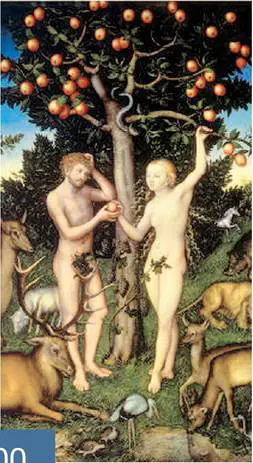

Appena celebrata con un prestigioso Premio Campiello alla Carriera dalla Fondazione veneta di Confindustria, la Pariani, arrivata a quasi 40 titoli al suo attivo, prosegue un cammino letterario resistente, soprattutto dal punto di vista della ricerca etica e linguistica. In Primamà la rivendicazione è forte: alla rilettura della Genesi corrisponde, per l'autrice, la scoperta che di Eva sappiamo poco o nulla. Un serpente, una cacciata, 140 figli. Ma quella madre merita una storia che si occupi di lei, che la mostri come una Madre possibile. Nel villaggio gli uomini credono in un dio, "l'Onnipossio di lassù", che va onorato con sacrifici umani, sacrifici per i quali muoiono bambini, oltre che prede. Le donne si affidano alla Mamagrànda del consolamento, le portano statuine, piangono i propri disastri al suo cospetto finché esauriscono la voce. Ma solo Eva sa che alla Mamagrànda piacciono le storie, solo Eva può raccoglierle e difenderle e solo il potere di quelle storie può aiutarla a comprendere la morte come necessità per una rinascita.

Sebbene fortemente catartico - poiché benedetto dalla scelta di immergere la narrazione in un bagno di filastrocche, visioni oniriche, registri idiolettici ibridi e viscerali lombardismi - il romanzo della Pariani si muove nel territorio della formazione inversa: Eva ha tutto da ricordarci e va prima di tutto ascoltata con il cuore. Le sue domande saranno per sempre le nostre domande di donna e dovrebbero diventare le nostre domande - e le nostre maledizioni - di umani, ogni giorno: "Perché il tempo matura alcune fiòle e ne avvizzisce altre? Perché si nasce se si deve poi morire? Perché il Tristo Trappoliere non aspetta che diventiamo vecchi per tenderci il laccio fatale e portarci via?".

Le eredi di Eva, depositarie del potere della parola, si risveglino, dunque, per ascoltare il messaggio che passa da nonne millenarie a nipoti di mille generazioni: è la tradizione a sfidare lo squilibrio, la narrazione a condurci sulla soglia della spiritualità.