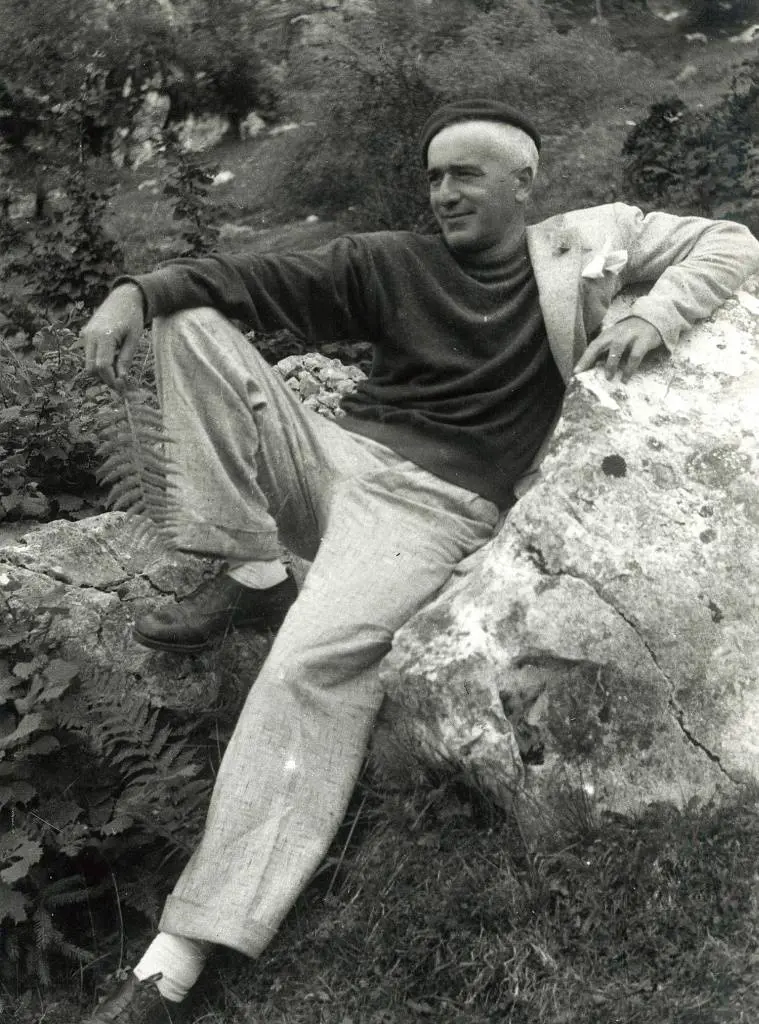

Il ritrovamento di una busta contenente dattiloscritti inediti riapre e completa un capitolo per ora poco noto dell'opera dello scrittore trevigiano Giovanni Comisso (1895-1969). Ne parliamo con la massima esperta, la professoressa Francesca Demattè, alla quale toccherà il compito di studiare le nuove carte.

Le chiediamo subito dove è stato trovato il faldone: "Per questo occorre salire a Pieve di Soligo, dove c'è la casa di Toti dal Monte. Luisa Cigagna stava cercando le ricette della cucina di Toti dal Monte, e sapeva che in soffitta c'erano dei bauli. Li ha aperti e ha trovato delle buste contenenti carte. Sopra a una delle buste si leggeva Giovanni Comisso". Toti dal Monte (1893-1975) è stata un soprano e attrice teatrale e cinematografica. Era amica sia di Comisso sia di un altro celebre letterato di Pieve: Andrea Zanzotto (che le dedicò una poesia). Cigagna ha contattato Ennio Bianco dell'Associazione Amici di Comisso. Insieme hanno aperto la busta e hanno trovato un tesoro.

Demattè: "Tre dattiloscritti di Italia Ingrata, un testo teatrale solo parzialmente noto ambientato nella Fiume dannunziana. Quindi il manoscritto di Verso la terra, di cui io stessa ho curato l'edizione sulla base dei dattiloscritti conservati al Fondo Comisso. Poi ci sono documenti, ad esempio una pagella di Comisso. Infine c'è un quaderno che contiene componimenti tutti da valutare".

Il boccone più gustoso è senz'altro Italia ingrata. Per ora se ne conosceva una piccola parte, sei scene, pubblicata sulla rivista Primato di Giuseppe Bottai nel 1941. La scoperta cambia tutto: "Sono tre redazioni complete di Italia ingrata, tutte con correzioni autografe. È un dramma in quattro atti. Tra le varie redazioni, le differenze, a prima vista, sono puntuali. Esempio: in una si parla di governo di Roma nell'altra si dice chiaramente Nitti. Alcuni personaggi vengono individuati con nomi un po' diversi. Insomma, piccole cose, per ora. Adesso sto trascrivendo quella che mi sembra essere, dopo una prima analisi, la redazione più recente, per poi collazionarla con le altre due".

In che anni è ambientato il dramma? "Siamo al Natale di sangue". Ovvero alla battaglia fratricida tra esercito italiano e legionari dannunziani avvenuta nella notte del Natale 1920. Il gioco diplomatico rendeva ormai impossibile l'occupazione di Fiume. Il Trattato di Rapallo, non riconosciuto da d'Annunzio, andava applicato alla lettera. Giovanni Giolitti, a capo del governo italiano, decise di porre fine all'avventura cominciata il 12 settembre 1919. Giovanni Comisso era tra i dannunziani. Quella notte, aveva il comando di un nido di mitragliatrici pronte a tirare sui soldati italiani.

Fu vera battaglia, per fortuna non troppo cruenta. D'Annunzio si arrese per evitare che le navi italiane bombardassero il centro di Fiume, facendo strage di civili. Un proiettile centrò la finestra di d'Annunzio, che ne uscì illeso per miracolo. La Reggenza italiana del Carnaro però era finita.

Demattè: "Ci sono numerosi personaggi minori chiamati a commentare o sottolineare i fatti. Poi ci sono i tre personaggi principali, due ufficiali e una donna, Giulia Redi, che dovrebbe essere una spia. Il motivo delle spie ricorre in continuazione". E d'Annunzio? "Del Comandante c'è solo la voce che esce da una stanza del Palazzo del Governo di Fiume". Ma si arriva alla battaglia? "Sì. Ci sono le raffiche di mitragliatrice che falciano due protagonisti".

C'è da stabilire quale sia la funzione del teatro di Comisso e la sua posizione, anche cronologica, all'interno dell'opera complessiva. Demattè: "Partiamo dalla data di Italia ingrata. C'è una lettera datata 1934 a Natale Mazzola in cui Comisso dice: ho scritto un dramma su Fiume, il Duce dovrebbe proprio leggerlo. E poi c'è un'intervista, rilasciata al Gazzettino nel 1964, dove Comisso parla di Italia ingrata dicendo che alcuni pazzi vogliono metterla in scena a Ostia, con tanto di mitragliatrici".

Resta da capire il teatro, a questo punto interesse non occasionale di Comisso. Demattè: "Ora abbiamo Italia ingrata e altre due opere, un piccolo corpus. Comisso tornava ciclicamente su questo tipo di scrittura. Credo che avesse una funzione liberatoria. In Comisso, anche nel Comisso più solare, ci sono certi silenzi più esplicativi di mille parole. Del resto, stiamo parlando di un autore che in Giorni di guerra, ispirato alle sue esperienze al fronte, omette quasi sistematicamente le scene di guerra. Era un uomo sensibile, e certamente la Grande guerra e Fiume furono un trauma.

Nel teatro, la sua emotività trovava sfogo. Quindi è un teatro liberatorio, catartico, se vuole antico in questa sua funzione. Non è tutto. Ci sarà anche da capire come lo stile teatrale si integri e interagisca con il resto dell'opera monumentale di Comisso".