Eugenio Montale fu insignito del Nobel per la letteratura cinquant'anni fa, era il 1975. Nobel indiscutibile: Montale ha scritto alcune delle poesie più belle del nostro canone. Ne cito alcune, per il gusto: Forse un mattino andando in un'aria di vetro, Spesso il male di vivere ho incontrato, La primavera hitleriana, Piccolo testamento. Geniale, sussiegoso, simpaticamente antipatico, nel 1967 il poeta era stato eletto senatore a vita da Giuseppe Saragat. Al Nobel si presentò inghirlandato a dovere: pareva una creatura chimerica, tra l'upupa l'«ilare uccello calunniato/ dai poeti» che ha un ruolo peculiare nella sua ornitologia lirica e il rospo. Pronunciò parole aristocraticamente generiche; disse che la poesia è «un prodotto assolutamente inutile, ma quasi mai nocivo», che «per fortuna la poesia non è una merce», che il limite dell'«arte di massa, l'arte che vuole produrre una sorta di massaggio fisico-psichico su un ipotetico fruitore» è «il vuoto assoluto».

Agli astanti ricordò che aveva vinto diversi premi e che anche a Vladimir Majakovskij minimizzato come «poeta al pantografo, al megafono» piacevano le sue poesie: sarà vero? Pur di non citare i grandi poeti italiani del suo tempo chessò, Pascoli, D'Annunzio, Ungaretti, Mario Luzi Montale citò una poesia di Joachim Du Bellay, petrarchista francese vissuto nel XVI secolo, un pompier della poesia.

Il discorso di Montale intitolato enfaticamente, È ancora possibile la poesia? lo potete leggere, insieme a tutti i discorsi dei nobilitati dal Nobel, nel sito del Nobel (www.nobelprize.org); è stato raccolto in un libro appena edito da Vallecchi, che s'intitola allo stesso modo (ma senza il punto interrogativo) e allinea le «Poetry Nobel Lectures» dal 1975 al 2020 (quando a ottenere il riconoscimento è stata la poetessa americana Louise Glück, non per forza brava). Qualche anno fa, l'editore Bompiani ha tentato un'operazione simile raccogliendo come Per amore del mondo, a cura di Daniela Padoan, «I discorsi politici dei premi Nobel per la letteratura».

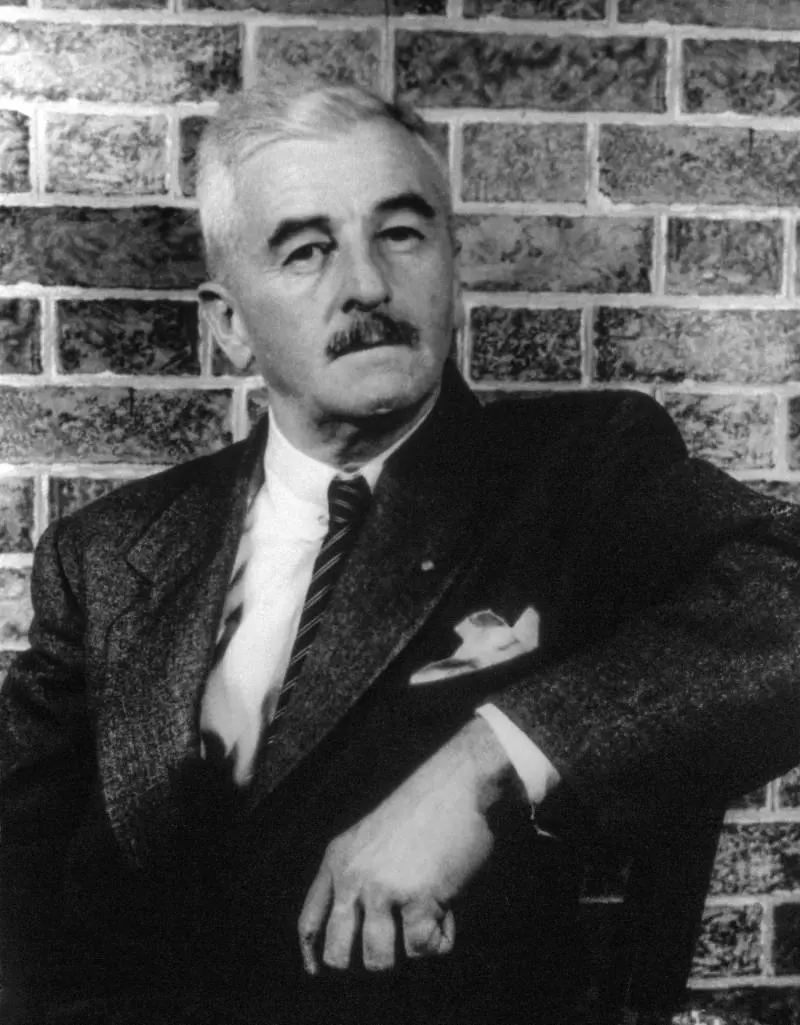

Non so secondo quale pregiudizio si ritenga che i discorsi di accettazione al Nobel costituiscano la quintessenza estetica e spirituale del premiato. Di solito, un grande scrittore scrive grandi libri, libri che forgiano il nostro immaginario: ha il privilegio di poter essere ingenuo, di avere opinioni irrilevanti. William Faulkner appuntò il suo discorso sulla carta intestata dell'Hotel Algonquin di New York, poco prima di prendere l'aereo per Stoccolma. Si mostrò visibilmente sbronzo al cospetto dei reali: indossava il vecchio impermeabile e ai fasti del banchetto preferì gli «occhi violetti» e il corpo ben tornito di Else Jonsson, incaricata dai pavoni del Nobel di prendersi cura dello scrittore americano. Parlò per pochi minuti, biascicando parole piene di buone intenzioni. Disse che l'uomo «è immortale perché ha un'anima, uno spirito capace di compassione, sacrificio e resistenza». Prima della pubblicazione, rivide integralmente le due paginette del discorso, per lo più sgrammaticato.

La lecture più affascinante qui raccolta, ad ogni modo, è quella di Iosif Brodskij. Nel 1987, quando gli fu conferito il Nobel, il poeta aveva quarantasette anni; poco più che ventenne era stato processato dai Soviet per «parassitismo sociale»; nel '72 aveva lasciato per sempre la madre Russia. Dedicò il premio alle «ombre che mi turbano di continuo», Osip Mandel'tam, Marina Cvetaeva, Robert Frost, Anna Achmatova e Wystan H. Auden; disse che «l'arte stimola nell'uomo, volente o nolente, il senso della sua unicità, dell'individualità, della separatezza, trasformandolo da animale sociale in un Io autonomo», e che è per questo che «l'arte in generale, la letteratura in special modo e la poesia in particolare non sono propriamente apprezzate dai paladini del bene comune, dai padroni delle masse, dagli araldi della necessità storica». Per questo, insegna Brodskij, il poeta è ostaggio di se stesso e osteggiato con la violenza o con l'indifferenza dai governi, di qualsiasi nuance essi siano: fuori mercato, fuori moda, infamato, negli inferi dell'incomprensione, il poeta dimostra che l'uomo, nella sua indimostrabile essenza, è un assoluto. Per quanto sia inerme, è enorme e la sua enormità è il linguaggio, un verbo che ha cura dei passeri e delle tempeste, degli ultimi e degli ultimatum, di Dio e del massacro.

Nei pressi del paradosso, Brodskij ideò una poetica della politica: «Credo che a un potenziale padrone dei nostri destini si dovrebbe domandare, prima di ogni altra cosa, non già quali siano le sue idee in fatto di politica estera, bensì cosa pensi di Stendhal, Dickens, Dostoevskij». Il discorso di Brodskij si può leggere anche in un libro, Dall'esilio, pubblicato nella Piccola Biblioteca Adelphi nel 1988, facilmente reperibile. Ho citato da lì, dalla versione di Giovanni Buttafava: suona migliore al mio sentire.

Al di là di alcune riuscite definizioni (la poesia, secondo Odysseas Elytis, Nobel nel '79, è «l'unico spazio dove la potenza del numero non va di moda»), i discorsi di accettazione sono a tratti involuti, supini, quando non capziosi. Octavio Paz, ambasciatore e sommo poeta messicano da tempo fuori dai radar editoriali del nostro paese: peccato parlò degli Aztechi e del Graal, di Tocqueville e di Li Po, il poeta cinese vissuto nell'VIII secolo, di Sant'Agostino e di Hegel. Derek Walcott Nobel nel 1992 , al contrario, preferì restringere il campo a Felicity, «un paesino di Trinidad che costeggia la pianura del Caroni», i cui sparuti abitanti «sono originari dell'India». Raccontò del Ramlila, «la rappresentazione epica dell'epopea indù Ramayana». Quell'Asia trapiantata nei Caraibi lo affascinava: d'altronde, con Omeros, il suo capolavoro, aveva riscritto l'epopea omerica ambientandola a Saint Lucia, Antille. Con feroce nobiltà, Derek Walcott spostò l'asse della letteratura mondiale da Roma, Londra, Parigi, New York a quei minuscoli arcipelaghi sparpagliati nell'oceano Atlantico. Non aveva bisogno di fare l'intelligente.

Pochi anni dopo, morì Brodskij. Walcott gli dedicò le Ecloghe italiane (in Italia le leggete qui: D. Walcott, Prima luce, Adelphi, 2001, a cura di Andrea Molesini).

Alcuni versi: «Sono un'aquila che ti riconduce verso la Russia,/ stringo negli artigli la ghianda del tuo cuore/ che ti consegna, oltre il Mar Nero di Ovidio, alle radici». Con la stessa violacea violenza con cui si invidiavano, i poeti, una volta, si volevano bene. Stringevano patti che durano oltre questa vita.