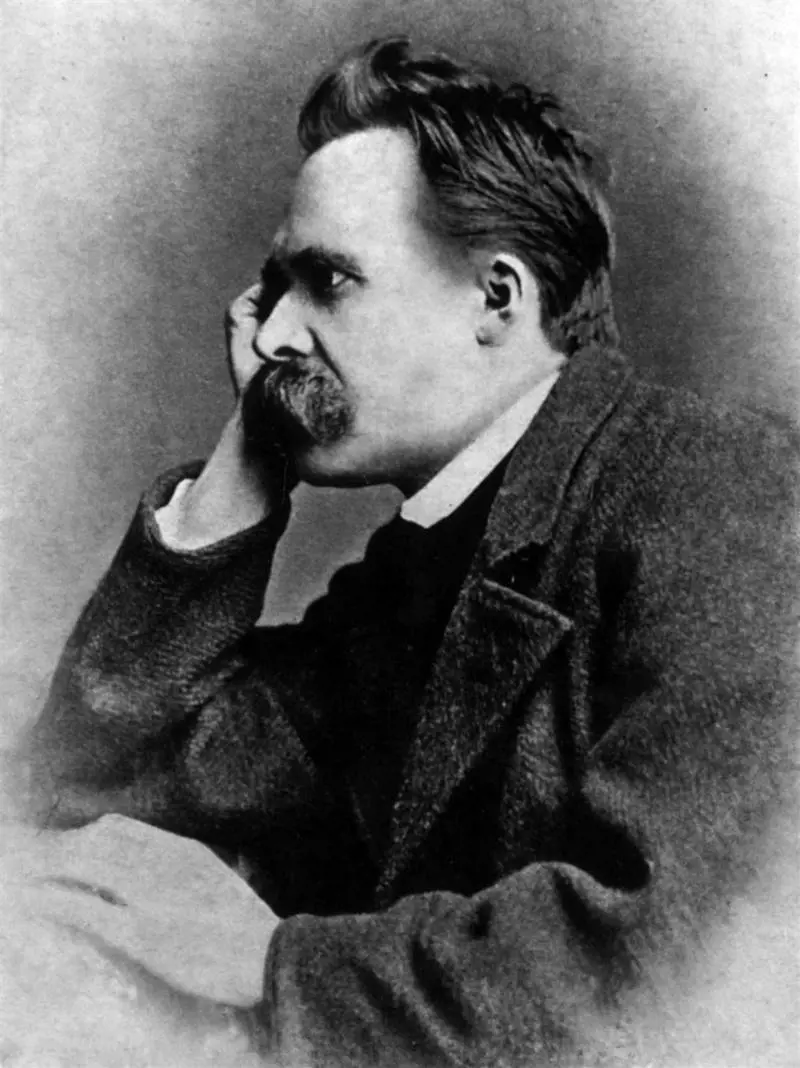

«Mi innamoro sempre più della grecità... La disgrazia è che non ho alcun modello e che rischio di diventare pazzo per conto mio!». Nel 1870, Friedrich Nietzsche scriveva ad Erwin Rohde delle sue lezioni all'Università di Basilea: perché prima di definirsi l'Anticristo e di diventare il «bizzarro eremita di Sils Maria», dal 1869 al 1879 era stato professore di filologia classica all'Università di Basilea.

Estraneo, indifferente e insofferente nei confronti dei suoi colleghi («persino i piaceri dei monti, del bosco e del lago mi vengono sciupati dalla plebecula dei miei compagni di lavoro»), Nietzsche tenta di «rappresentare la parte di un passabile maestro di scuola». I dubbi lo tormentano; nel 1870, scriverà a Rohde di temere che il libro a cui sta pensando «non farà alcuna impressione filologica, temo», ma si chiede - «chi può andar contro la propria natura?». Senza dubbio, non lui, per cui sarebbe presto cominciato «il periodo dello scandalo, dopo che per un po' di tempo ho suscitato una certa compiacenza perché portavo le vecchie care pantofole».

Prima, però, era stato anche un grande professore: come traspare dalle Lezioni di Basilea e scritti filologici 1869-1878 (Adelphi, pagg. 1148, euro 100, a cura di M. Posani Löwenstein, C. Santini): nulla di veramente inedito, dato che l'edizione tedesca presso l'editore De Gruyter, su cui si basano le traduzioni italiane, è disponibile già dagli anni novanta del secolo scorso, ma fondamentale per capire quello che, forse, è il Nietzsche meno noto e conosciuto: una sorta di Nietzsche prima di Nietzsche, che, però, è già Nietzsche all'ennesima potenza.

I corsi presentati in questo tomo costituiscono un campione paradigmatico della sua attività accademica: il volume, infatti, presenta la traduzione dei testi che Nietzsche aveva approntato per i cicli di lezioni sulla retorica antica, sulla storia della letteratura greca e sulla religione dei Greci. È un Nietzsche che insiste con forza sull'oralità della letteratura che insegna, e sulla sua importanza: «per quanto riguarda la parte più pregevole della letteratura greca, si dovrebbe evitare, per quanto possibile, di pensare alla lettura e alla scrittura»; perché quando «una letteratura diventa una letteratura di sola lettura, si può dire che questa sia degenerata: ora viviamo proprio in una simile fase di degenerazione». Un Nietzsche che sottolinea con forza come «il lirico greco sia anche musico» e che, da buon Anticristo ascetico, rifiuta ogni voluttà di Saffo, e vuole insistere sulla sua purezza: «il suo animo raffinato ci garantisce che ella, al pari di Socrate, amava il bel corpo come involucro di una bella anima». Centrali, visto anche quel che seguirà e l'importanza di Dioniso nel pensiero nietzschiano, sono le lezioni sulla tragedia, nata dalla «lirica dionisiaca: dolore, terrore, voluttà, piacere nel dolore (eccitazione primaria), una specie di incantesimo, terribile anche nella gioia». Di Eschilo, considerato il primo dei grandi tragediografi, Nietzsche nota la grandezza e l'istinto poetico di un autore «che non poteva insegnare qualcosa che non aveva mai appreso: egli infatti non studiò il dramma, ma vi arrivò per istinto»; di Sofocle, descrive che «non rappresenta un mito, ma la peculiarità di un carattere» e sottolinea l'interesse per la sofferenza senza una colpa che, non a caso, lo portava a scrivere versi come «non essere nati è la cosa migliore».

Ma proprio Dioniso, il dio dell'estasi e del terrore, della selvaggia frenesia e della liberazione più dolce era, più che mai e nonostante le proteste di Nietzsche - che nella Nascita della tragedia lo avrebbe definito il «distruttore della tragedia» - il dio che nessuno ha descritto in maniera più precisa e spaventosa di Euripide nelle Baccanti; e questo, Nietzsche non può non ammetterlo, e in una delle sue lezioni scrive: «Euripide si interessa solo all'elemento puramente umano, non credeva più nella mitologia e ricorreva all'intervento divino come a un meccanismo drammaturgico. L'unica eccezione è la magnifica rappresentazione del culto di Dioniso nelle Baccanti: quest'opera è una sorta di palinodia, piena di profonda rassegnazione».

Perché in fin dei conti, nessuno, più del «reporter dell'eternità», come lo definiva Cioran, incarnerà, con la sua vita e con

la sua opera, le parole cantata dal Coro del quarto stasimo delle Baccanti: «stare nei limiti dell'uomo è una vita senza dolore. Ma io non voglio una sapienza sottile: la mia gioia è cercare altri beni, grandi e chiari».