Controstoria dell'Italia, di Giampiero Mughini (Bompiani, pagg. 249, euro 19), abbraccia un settantennio di storia nazionale, dalla morte di Mussolini a quella di Berlusconi, ma più che un libro di storia, diciamo così, alternativa, è un libro di memoria, di umori, di gusti e di disgusti. Come tutti quelli che hanno raggiunto una certa età, e sono quindi in grado di fare raffronti, anche Mughini si sorprende a chiedersi: «Che ci faccio qui?» e cerca di darsi una risposta che sia anche una ragione, nel senso che nel fare il bilancio di un'esistenza e insomma di ciò che si è stati, prevale in lui l'amarezza piuttosto che l'allegria, la sensazione di aver, se non sprecato il proprio tempo, puntato sul cavallo sbagliato.

Mi spiego meglio: Mughini è un uomo del Novecento, non solo perché ci è nato, ma perché ne è stato attivamente partecipe, vivendolo da protagonista e non da semplice spettatore. Ne è venuto fuori un uomo appassionato di libri e di politica, di carta stampata e di approfondimenti intellettuali, di idee e di scambi di idee. Il XXI secolo gli consegna un panorama dove i libri hanno perso quella sacralità e quell'importanza che era stata loro propria; la politica si è trasformata in commedia della politica, per non dire farsa, ovvero recita di un copione nemmeno ben scritto da parte di attori sempre più improvvisati; la carta stampata boccheggia per mancanza d'aria, ovvero di lettori, una specie di balena spiaggiata, troppo ingombrante per poter essere portata via, ma terreno predatorio per social, siti internet, video, informazione, si fa per dire, televisiva eccetera... Quanto alle idee, agli approfondimenti, ai confronti, c'è al loro posto una rissa continua, e insieme una censura continua, nel senso che ciò che conta è zittire l'altro, quasi sempre nel nome di una morale superiore, la propria, naturalmente...

Più volte nel suo libro, Mughini si sorprende a domandarsi: ma sanno di che cosa sto parlando, di chi sto parlando? Cita nomi, racconta fatti, approfondisce avvenimenti che sono tutt'uno con la nostra storia nazionale, con il fascismo e l'antifascismo, con la ricostruzione e con il boom, su su fino a tutta la Prima repubblica e poi al sopraggiungere della Seconda, un aborto in realtà più che un parto, ma si rende perfettamente conto che tre quarti se non la totalità di quello che sta raccontando, a un ventenne di oggi non dice nulla, e magari anche a un trentenne e a un quarantenne. C'è in Italia un'assenza di memoria che si crogiola in un eterno presente senza storia, tutta presa com'è da piccoli equivoci senza importanza, da una coazione ossessiva per ciò che sa di immediato e all'immediato resta confinato.

Si dirà che è sempre stato così, ma non è vero: vero è che nel XXI secolo la liquidità sociale ha preso ormai il posto di quel reticolo sociale che prima esisteva e faceva da collante: partiti e quindi sezioni dei partiti, centri culturali, cineforum, fondazioni, centri studi, convegni, riviste... Un ventenne della generazione di Mughini, che poi è la mia, sapeva dove rivolgersi per saperne di più, aveva gli strumenti e i maestri per farlo; un ventenne di oggi ha il mare magnum indistinto della navigazione in rete. Il più delle volte vi fa naufragio, quando non vi muore affogato.

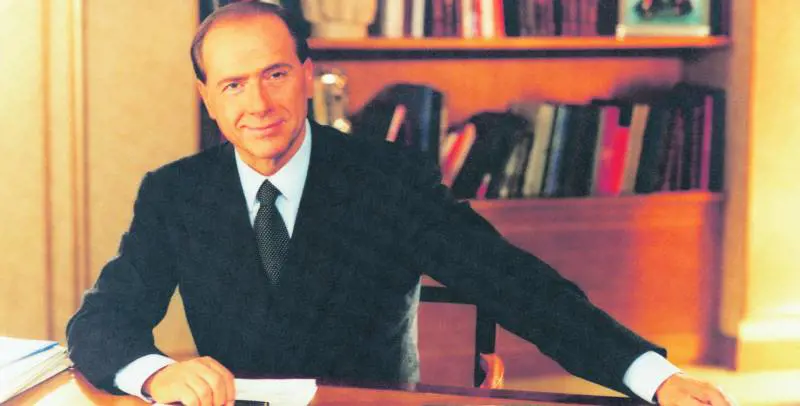

La morale superiore, dicevo prima, che poi è la «questione morale», sciaguratamente messa in campo da Enrico Berlinguer quando il Pci si ritrovò con il fiato corto e nessun progetto politico che sostituisse quel «compromesso storico» rivelatosi una chimera. La caduta del muro di Berlino fece il resto e da allora la sinistra post-comunista naviga a vista, non più partito di massa, ma punto di riferimento del cosiddetto «ceto riflessivo», conservatore nella difesa del proprio potere residuo, impegnato a rivendicare una supposta diversità e/o superiorità etica, la purezza del Bene contrapposto alla corruzione del Male. Ne deriva una lettura dell'Italia dell'ultimo quarantennio rancorosa e cieca, dove ogni sconfitta non viene addebitata a incapacità politica, ma a malaffare, inganno, imbroglio, ladrocinio. Sotto questo profilo, insomma, da Berlusconi a Meloni non è cambiato niente e niente significa il consenso popolare. C'è sempre qualche cretino cognitivo che si alza e dice che «anche Hitler vinse le elezioni». Gli sfugge il particolare che da quarant'anni, alternativamente, vanno al potere e la destra e la sinistra, ammesso che queste sigle significhino ancora qualcosa, ovvero che l'elettorato è fluido, le urne continuano a essere aperte, le SS e le SA non marciano compatte e, va da sé, la Repubblica italiana non è la Repubblica di Weimar.

Questa visione irenica della politica, dove i santi non possono e non debbono avere commercio con i peccatori e dove i propri peccati sono comunque assolti in nome del proprio Bene superiore, è quanto di più lontano possa esistere da uno scrittore e da un intellettuale come Mughini, ben consapevole che la vita, quella vera, quella individuale e quella collettiva, nella sua quotidianità così come nel suo corso lungo, è complessa e complicata, è fatta di incidenti e di imprevisti, di ingenuità e di velleità, di eroismi e di grandezze magari, ma anche di piccole e grandi vigliaccherie e meschinità... Controstoria dell'Italia, scritto come al solito benissimo, con quegli incisi improvvisi che fanno ripartire i capitoli, innervano il racconto e contemporaneamente lo riaprono e lo allargano per nuove storie, nuovi protagonisti, inanella una serie di biografie esemplari, da Pavolini a Bilenchi, da Vittorio Foa a Gianni Brera, da Adriano Olivetti a Fausto Coppi, a Bettino Craxi, per fare solo qualche nome, prive di ogni agiografia, ma tanto più vere perché saldamente inserite all'interno del loro tempo, testimoni di una storia d'Italia fatta di luci e di ombre, di sconfitte e di imprevedibili rinascite.

Come dicevamo all'inizio, il libro parte dalla morte di Mussolini e arriva in pratica alla morte di Berlusconi, ma il suo sottofondo ha a che fare con la storia rimossa del fascismo, meglio, con la volontà di non fare i conti con il fascismo come, in specie dagli anni Sessanta in poi, non si è voluto fare, preferendogli quella lettura ipocrita e consolatoria per la quale i fascisti erano gli «altri», un'infima minoranza peraltro, con cui il popolo italiano si era ritrovato per caso e suo malgrado. Dimodoché, non era esistita una cultura fascista e sotto il fascismo, un'arte fascista e sotto il fascismo, tantomeno una vita intellettuale in senso lato... In sostanza, scrive Mughini, veniva raccontata l'idea che «a guerra conclusa e a liberazione avvenuta si fosse manifestata in Italia una cultura radicalmente nuova, animata da uomini che avevano poco se non niente a che vedere con la storia culturale del Ventennio». Un'idea, sintetizza Mughini, «che non valeva un fico secco, né più né meno dell'idea sussurrata una volta nientedimeno dal nostro maestro Norberto Bobbio» che, appunto, «il fascismo non avesse avuto una sua cultura»...

È da questa negazione che scende per li rami la frase di un cretino, cognitivo, naturalmente, quanto contemporaneo, che si rammarica perché a Giovanni Gentile è stato dedicato un francobollo e, compunto, ma fiero, spiega che lui non ci affrancherà mai le sue lettere... Viene da chiedersi se abbia mai letto non dico un libro di filosofia, ma un libro. Niente, e così sia.