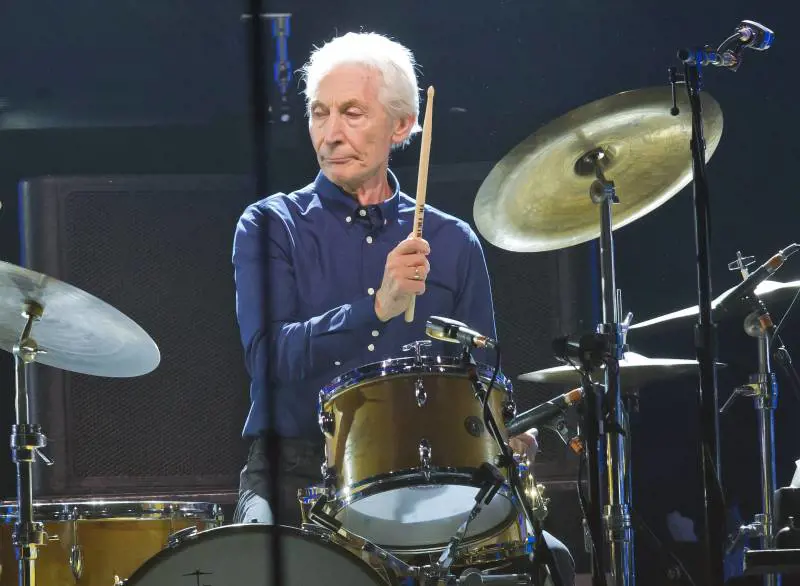

Così, all'improvviso, Charlie Watts ha smesso per sempre di tenere il tempo. Aveva ottant'anni e se ne è andato in un ospedale di Londra, in silenzio, senza troppi clamori, salutato da un comunicato molto british proprio come lui. Era il motore dei Rolling Stones, il batterista preciso ed elegante che per quasi 59 anni (era entrato nel gennaio 1963) sul palco stava dietro alle primedonne Mick Jagger e Keith Richards ma nell'equilibrio della band risultava l'ingranaggio stabilizzante in un meccanismo di follia e sregolatezza. Minuto, puntuale, riservato.

Charlie Watts era uno di quei batteristi che li capisci quando non suonano. Un brano dei Rolling Stones senza il suo tocco asciutto non è, e non sarà più, un brano dei Rolling Stones. Satisfaction non è Satisfaction e figurarsi Gimme Shelter o Jumping Jack Flash che camminano proprio sul filo teso tra i tamburi, cambiano ritmo e poi si adagiano sui riff di chitarra.

Era arrivato definitivamente in quella che diventerà la più grande rock band di sempre quando non era neppure la più grande rock band del Marquee Club, la culla londinese che ha svezzato una generazione di extraterrestri della musica. Lui, Mick, Keith, Bill Wyman, Brian Jones, tutti pivelli scalmanati che riassumevano i tabù della borghesia inglese e poi mondiale: capelli lunghi, niente regole, ammiccamenti, allusioni, musica nera e quindi mamma mia che trasgressione. Oggi un concerto di quei Rolling Stones sarebbe probabilmente smontato a colpi di politicamente corretto e di indignazione social. Allora, invece, lo slogan «Lascereste uscire vostra figlia con un Rolling Stone?» diventò la chiave perfetta per aprire la porta del successo. Per la prima volta il dualismo della musica diventa mondiale, i guelfi e i ghibellini invadono il rock e, proprio com'è stato per mezzo secolo, si era contro oppure a favore ma mai indifferenti. Ora è un'altra cosa, si sa, ma a metà degli anni Sessanta gli stadi avevano solo due curve: una per i Beatles e una per gli Stones e pazienza se uno dei pezzi nella scaletta dei primi concerti delle Pietre Rotolanti era stato proprio scritto da Lennon e McCartney (I Wanna be your Man).

I miti non sono mai perfetti.

In questo mondo nuovo senza confini Charlie Watts era il metronomo quasi impassibile che consentiva al treno di non deragliare mai, di non perdere i binari delle canzoni. Di certo la lezione della band di Alexis Korner (nella quale suonò prima di decollare con gli Stones) fu decisiva perché questo ragazzo esile, figlio di un camionista e di una casalinga, era immerso nel jazz fin da bambino e di blues e rock non sapeva quasi nulla. Poi portò la sua precisione nel marasma diventandone l'amministratore sonoro. Mentre Mick Jagger volava sul palco, metà uomo e metà chissà cosa, mentre Keith Richards graffiava la chitarra, era Charlie Watts con Bill Wyman che «teneva in piedi la baracca». Una batteria senza virtuosismi. Un batterista con tante virtù. La più importante senza dubbio la pazienza perché per vivere con «their satanic majesties», le loro maestà sataniche, bisognava averne tanta. Charlie Watts (che nel camerino voleva sempre impressa la parola «Jazz») slegò la rabbia poche volte, la più famosa è quando Mick Jagger lo provocò dicendo «Vediamo che cosa sa fare il mio batterista» e lui rispose che, caro ragazzo, «guarda che sei tu il mio cantante». Ma per la maggior parte del tempo si nascondeva dietro a un'ironia molto british come quando, lui abituato a stare sul palco dietro tutti i musicisti, ripeteva che «il fondoschiena di Mick Jagger è uno dei panorami più belli dell'Inghilterra».

In poche parole, non è rimasto senza sosta nei Rolling Stones solo per chissà quale motivo. Era la condicio sine qua non. La band ha resistito così tanto tempo perché conteneva anche il proprio contrario, da una parte l'esagerazione, dall'altra il rigore, da una parte le note che rotolano e si sparpagliano, dall'altra il tempo che le sa mettere in fila.

Essere Charlie Watts, dopotutto, era complicato.

Non era mai lui sotto i riflettori, salvo quando veniva annunciato al pubblico. Persino quando inciampò nell'eroina, intorno agli anni Ottanta, tenne un profilo bassissimo e doloroso, evitando le sparate del tipo «Ho sniffato anche le ceneri di mio padre» alla Keith Richards e purgandosi in silenzio. Tanto quello che si vedeva in scena, sulle foto ufficiali oppure nelle apparizioni tv, era sempre lo stesso Charlie Watts con i capelli finalmente bianchi e la batteria sempre la stessa, molto essenziale, altro che baracconi con dieci tom e una raffica di piatti. Lui era quello dell'introduzione di Get off my Cloud, «Vattene dalla mia nuvola», ossia secco, quasi spietato, inventivo ma solo per sottrazione. Anche quando suonava per conto suo, con band come The ABC&D of Boogie Woogie, toglieva ogni spericolatezza al proprio ritmo. Era nudo, proprio come un vero musicista jazz. E nudo si è ritrovato anche nel 2004, quando gli fu diagnosticato un cancro alla gola, al quale ha poi rimediato facendo almeno un paio di tour mondiali. Senza mai lamentarsi, abbottonato come era nelle serate che gli piacevano di più, quelle al Ronnie Scott's di Londra a base di jazz e John Coltrane.

E manco a farlo apposta, se ne è andato proprio alla vigilia dell'ennesimo tour degli Stones, che inizierà a St. Louis negli States tra un mese (difficile lo rinviino, più facile che glielo dedichino). Ha fermato il proprio tempo, Charlie. E ha squassato l'immortalità degli Stones. Ma non solo: ha anche idealmente, tristemente, irrimediabilmente chiuso un'epoca.

Dopo Keith Moon degli Who, John Bonham dei Led Zeppelin e Ginger Baker dei Cream si spengono le luci sull'ultimo batterista e basta, sull'orologio del rock, sull'uomo che ha fatto la storia della musica senza mai andare fuori tempo.