Documentari, film, un lavoro immenso d'archivio, e poi foto, interviste, testimonianze, viaggi, spettacoli teatrali, mostre, libri... Da oltre un quarto di secolo l'opera di Amos Gitai si muove intorno alla figura di Yitzhak Rabin, e ritorna al momento del suo assassinio, il 4 novembre del 1995, quando un colono ebreo estremista sparò al primo ministro, in Piazza dei Re d'Israele a Tel Aviv, dopo una manifestazione a sostegno degli accordi di pace di Oslo. Per quegli accordi con i palestinesi, l'anno prima della sua morte Rabin aveva ricevuto il Nobel per la pace. Pace che, da allora, è rimasta di nuovo lontana. Quel 4 novembre è stato un momento di rottura nella storia di Israele, il Paese di Rabin e di Gitai, il primo nato a Gerusalemme nel 1922, il secondo ad Haifa nel 1950, in mezzo trentatré anni, la fondazione dello Stato, la guerra, e molti legami, anche familiari, dato che la mamma del futuro primo ministro, Rosa, era amica della nonna materna del regista, Esther.

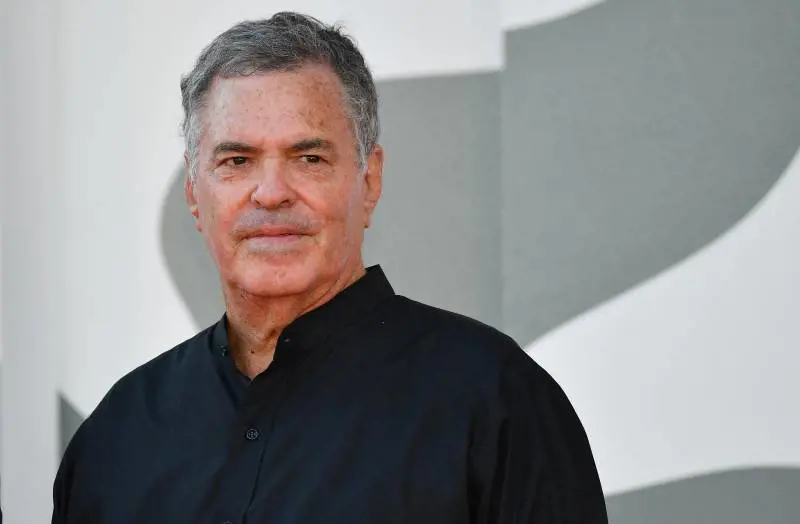

Poche settimane dopo l'assassinio, Gitai inizia a girare The Arena of Murder, il primo film dedicato a Rabin; vent'anni dopo è la volta di Rabin, The Last Day (presentato alla Biennale di Venezia nel 2015), al quale seguono uno spettacolo, una mostra/installazione e, ora, anche un libro, Yitzhak Rabin. Cronache di un assassinio, pubblicato da La nave di Teseo di Elisabetta Sgarbi, che in questi giorni porta l'autore in Italia per due incontri, oggi a Milano (Triennale, ore 18,30, con Stefano Boeri) e lunedì a Bologna (Sala Borsa, ore 18).

Il volume (pagg. 240, euro 30, traduzione di Raffaella Patriarca), oltre a essere una immersione nella storia di Israele e dello stesso Gitai, è arricchito da fotografie d'archivio, immagini della mostra, testimonianze dei protagonisti e interventi di storici, in quella fusione che caratterizza il lavoro del regista. Gitai parla al telefono da Parigi, dove vive da anni.

Amos Gitai, come nasce questo libro?

«L'idea è quella di conservare tracce di questo evento nella memoria, attraverso mezzi diversi: i documentari, alcuni girati quando Rabin era ancora vivo, le conversazioni con lui, i film di finzione, i pezzi teatrali e, infine, un libro, per tenere insieme proprio tutte queste tracce».

Da più di venticinque anni il suo lavoro ruota intorno a Rabin. Perché?

«Sì, è assolutamente centrale nel mio lavoro. Rabin è stato un uomo politico molto particolare, perché non era troppo un politico: ha cercato di seguire ciò in cui credeva, non soltanto di proporre una congettura sulla situazione, e questo è molto commovente».

Che cosa la colpisce di Rabin?

«Mi ha sempre impressionato il suo sforzo nel cercare di riconciliare il conflitto fra israeliani e palestinesi: un impegno enorme, del quale l'arte può conservare memoria».

Perché la morte di Rabin è stata un evento così lacerante nella storia di Israele?

«Ha segnato la fine di un'epoca in cui davvero abbiamo creduto di riuscire a realizzare una serie di impegni e accordi per risolvere questo conflitto senza fine. È stata una rottura brutale per la società israeliana e ancora viviamo all'interno di questa rottura, nella speranza che una riconciliazione sia possibile».

Ha anche conosciuto Rabin. Che persona era?

«Credo che originariamente volesse fare l'agronomo ma, per le circostanze legate alla creazione dello Stato di Israele, fu mandato nell'esercito. Però lui voleva coltivare la terra, essere un contadino e questa idea è rimasta sempre viva nella sua mente, perciò in lui si mescolavano due aspetti, quello utopico e quello pragmatico».

E i suoi ideali quali erano?

«Era molto concentrato sulla protezione e la sopravvivenza di Israele, da realizzare non solo grazie al potere militare, ma anche attraverso gli accordi».

È vero che con Rabin ha un dialogo decennale, come Amleto col fantasma?

«Sì. In questo dialogo cerco di capire la sua visione, la sua prospettiva e lui, in modo onesto, cerca di spiegarmi le ragioni per cui accettò di incontrare Arafat e i delegati palestinesi e cercò di trovare delle soluzioni e dei punti di incontro su tutti i problemi più importanti».

Che rapporto c'è fra Storia e cinema?

«La mia idea del cinema è che sia una attività civica, per fare sì che le cose vengano comprese, non dottrinariamente o didatticamente ma, appunto, attraverso l'arte. L'arte serve a fare cose che facciano pensare le persone».

C'è un legame speciale con la memoria?

«Credo che il cinema migliore sia quello che lavora sulla memoria, come quello dei grandi registi italiani... Sono molto orgoglioso di avere vinto il Premio Rossellini e il Premio Visconti, perché le loro opere sono legate alla memoria. Il cinema non è solo showbusiness bensì un modo per parlare del presente, con una idea del futuro».

Anche in tutte le altre sue opere, come Field Diary sulla guerra in Libano, a cui ha partecipato ed è miracolosamente sopravvissuto, Kippur, Eden o Terra promessa, il suo Paese è centrale. Perché?

«Perché lo amo e vorrei che fosse migliore».

Lei ne è stato anche lontano per qualche anno, è stata una specie di «esilio»?

«Non so se sia stato un esilio, ma ho dovuto prendermi un periodo di distanza quando i miei primi lavori non sono stati capiti...».

Ora torna spesso?

«Sì, torno spesso in Israele».

Crede che la sua famiglia l'abbia influenzata in questo rapporto col suo Paese?

«Sì. Credo di essere stato molto ispirato da mio padre, Munio Weinraub, che era un architetto del Bauhaus, e da mia madre, Efratia Margalit, una pensatrice, che ha scritto lettere meravigliose, pubblicate in Italia da Elisabetta Sgarbi quando era ancora a Bompiani».

Lei stesso è architetto, come suo padre. Ha mai praticato?

«All'inizio, per un po', poi mi sono dedicato al cinema».

Nel libro paragona il clima di odio e pressione politica che portò all'assassinio di Rabin al clima in cui ci troviamo oggi per la pandemia. È così?

«Credo che l'umanità viva in una situazione di grandissima ansia, ed è difficile, per le persone, avere a che fare con l'ignoto... Cercano di trovare un senso in ciò che non conoscono e questo genera atteggiamenti inopportuni, nelle persone e nei vari regimi».

Torna attuale l'immagine del «dottore» di Camus, che cita parlando di Rabin: «In piena pandemia di peste/ il guaritore corre dei rischi/ e può pagarli con la propria vita».

«Credo sia un buon paragone. Ho appena lavorato proprio su un testo di Camus, l'opera si intitola Exils Intérieurs e andrà in scena a Firenze in aprile, al Teatro della Pergola: è su delle persone che si trovano rinchiuse, in quel caso si tratta di un confino politico, non per il Coronavirus, ma è molto interessante come reagiscono alla situazione...».

Nel libro si chiede anche come avrebbero reagito i fondatori di Israele all'assassinio di Rabin. Ha una risposta?

«Credo che sarebbero preoccupati e che alcune delle risposte che Rabin aveva cercato di dare sarebbero state interessanti per loro».

Pensa ci sia speranza?

«Credo che sia giusto avere speranza, perché qual è l'alternativa, il nichilismo? Per me no, dobbiamo mantenere la speranza».