Sono passati 50 anni, eppure il massacro del Circeo resta una ferita aperta nel cuore dell’Italia. Lo resta perché resta si tratta del caso di un omicidio e di un tentato omicidio troppo efferati per essere dimenticati. E se la sensibilità del tempo non fu in grado di cogliere, forse, la valenza del femminicidio, oggi non solo esiste un termine per descrivere il movente di questo reato, ma esistono statistiche periodicamente aggiornate per comprendere e combattere il fenomeno. Nel 2025 i femminicidi sono stati 70, alla data del 29 settembre. Alcuni dei loro nomi sono noti: Jhoanna Nataly Quintanilla, Ilaria Sula, Sara Campanella, Martina Carbonaro, Anastasia Trofimova con la figlioletta Andromeda, Silvana D’Amato. Dalle sue pagine social il criminologo Francesco Esposito parla di “patologia culturale”, ed è in effetti da questo assunto che può partire la prevenzione: le leggi ci sono, funzionano - anche se i casi limite e i malfunzionamenti dei braccialetti elettronici non mancano - ma spesso possono agire solo a reato avvenuto.

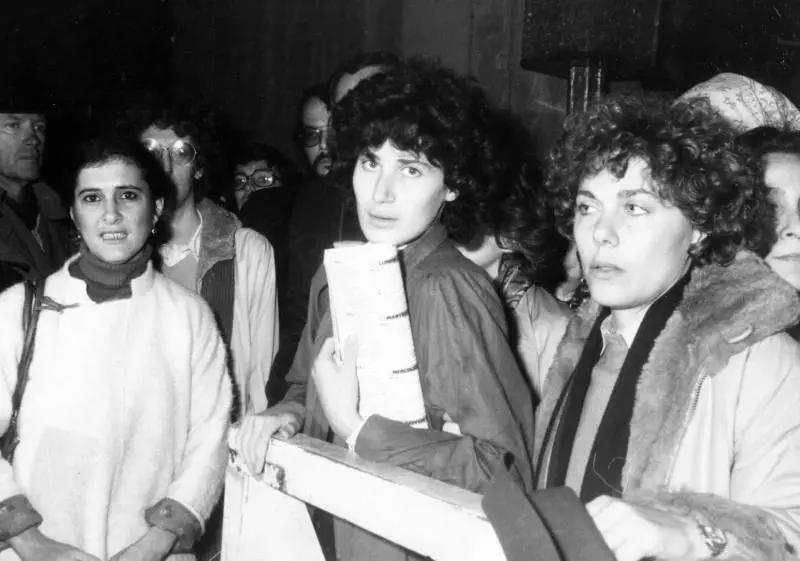

Chi erano vittima e sopravvissuta

Rosaria Lopez aveva 19 anni ed era una barista, Donatella Colasanti ne aveva 17 ed era una studentessa all’epoca dei fatti. Vivevano entrambe al quartiere Montagnola di Roma. Colasanti aveva incontrato due dei suoi futuri carnefici, Angelo Izzo e Andrea Guido, alcuni giorni prima al Fungo dell’Eur: erano con un altro coetaneo, tale Carlo, estraneo al massacro e i loro modi non diedero nessun indizio su quello che poi sarebbe accaduto. L’amica non poté partecipare al secondo appuntamento, e questo caso fortuito le salvò la vita: altrettanto non accadde a Rosaria Lopez, che partecipò a quella che - le due giovani pensavano - doveva essere una comune uscita a quattro con due coetanei educati, ma fu tutt’altro.

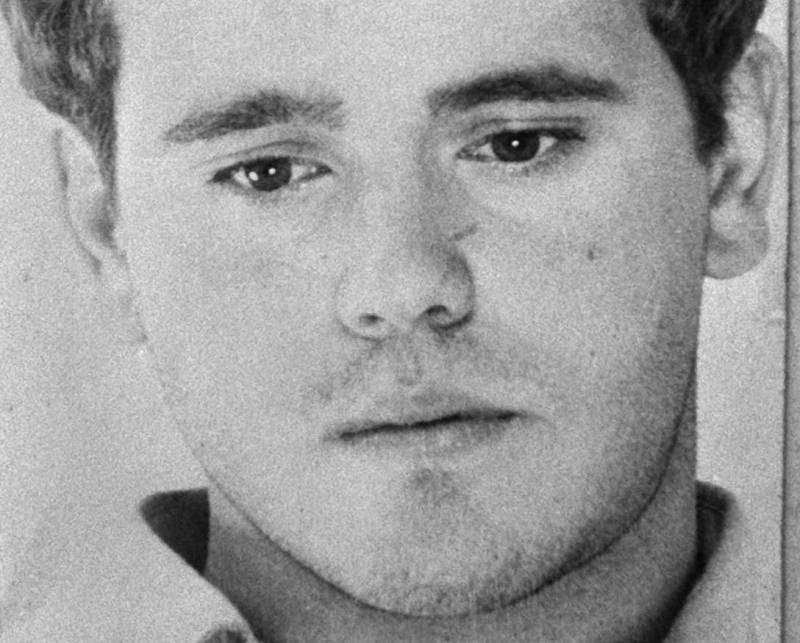

Chi sono gli assassini

I loro nomi sono Andrea Ghira, Angelo Izzo e Gianni Guido. Avevano rispettivamente 22, 20 e 19 anni, ed erano tre rampolli di famiglie romane molto benestanti, “pariolini” si diceva, . Un anno prima Ghira e Izzo erano stati al centro di un processo per rapina a mano armata, per cui il primo era stato condannato a 20 mesi e il secondo prosciolto per mancanza di prove. Si è in pieni anni di piombo, ben descritti dal romanzo ispirato al massacro “Quei bravi ragazzi del Circeo” di Massimo Lugli e Antonio Del Greco, e la violenza era diventata un fatto di classe sociale, oltre che politica.

La dinamica del massacro

Prima di raccontare la dinamica di massima del massacro del Circeo, è importante ricordare che c’è un libro che probabilmente ne spiega il movente: una prova di forza all’interno di un gruppo criminale in formazione. Il libro si chiama “Io sono l’uomo nero” e in esso Ilaria Amenta riporta e analizza le parole dello stesso Izzo.

Tutto ha inizio il 29 settembre 1975: nel pomeriggio Izzo e Guido propongono a Colasanti e Lopez di andare a una festa a Lavinio, ma in realtà giungono a Villa Moresca sul Circeo, una proprietà di Ghira che li attende lì. Inizialmente viene detto alle ragazze che si tratta solo di una tappa, ma col passare del tempo i tre diventano pressanti e violenti di fronte ai rifiuti alle avance.

Fino alla sera del 30 settembre Colasanti e Lopez vennero stuprate, picchiate e torturate. Venne iniettato loro un tranquillante. Lopez viene uccisa: portata in bagno, viene dapprima nuovamente picchiata e poi affogata nella vasca. Colasanti resiste a tutto, allo strangolamento, alle botte con una spranga di ferro e si finge morta.

Le due vengono trasportate nel bagagliaio di una Fiat 127, ma prima del probabile occultamento, si fermano a mangiare, lasciando l’auto in via Pola. Qui un metronotte sente che qualcosa non va - è Colasanti che chiede aiuto dal bagagliaio - e allerta ai carabinieri. Quello che segue è un’immagine che resta in mente: il volto insanguinato di Colasanti, costretta nello spazio angusto con l’amica trucidata. Una sopravvissuta che avrebbe lottato tutta la vita con i postumi fisici e psicologici di quella violenza, una donna forte che avrebbe cambiato la storia per tutte le altre.

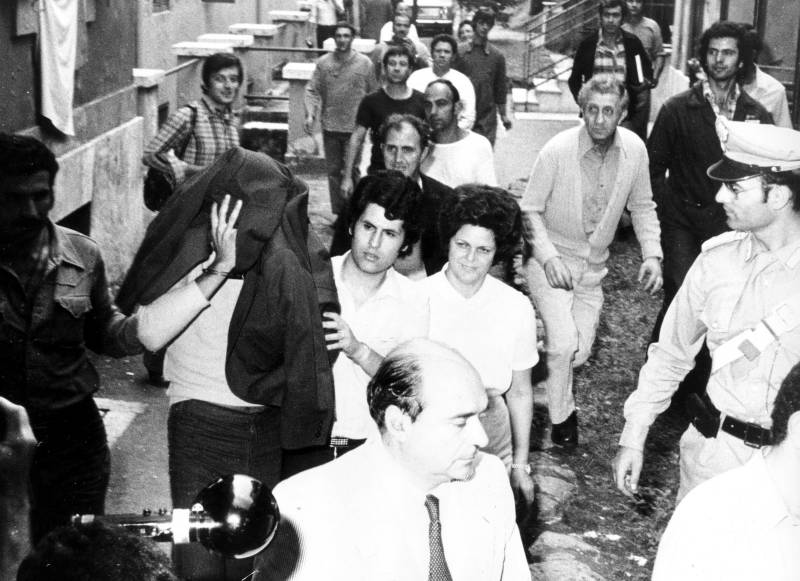

Mentre Izzo e Guido vennero arrestati immediatamente, Ghira si diede a una lunga latitanza piena ancora oggi di interrogativi. Uno su tutti: qualcuno lo protesse, chi?

Un processo che ha fatto la storia

Due anni prima del processo per gli stupri di Nettuno, sebbene non ebbe lo stesso impatto mediatico, quello per il massacro del Circeo ebbe un’uguale importanza, perché cambiò per sempre l’idea comune dell’impunibilità rispetto a determinati reati - e portò successivamente a un cambiamento epocale nella legge. Un punto in comune tra i due processi fu l’avvocata della difesa - successivamente divenuta giudice - Tina Lagostena Bassi, che per i fatti del Circeo rappresentò Donatella Colasanti in quanto parte civile.

Il primo grado si concluse con l’ergastolo per tutti e tre gli imputati, mentre in secondo grado la pena fu ridotta a 30 anni per Guido. Ghira fu condannato in contumacia e oggetto di numerose teorie nel tempo: è stato stabilito che sia morto nel 1994 a Melilla e seppellito sotto il nome di Massimo Testa de Andres, dopo un periodo nella legione straniera spagnola. Sul suo corpo sono state effettuate due perizie, nel 2005 e nel 2016, tuttavia diverse persone ancora non credono si tratti di lui, per via di alcuni avvistamenti nel tempo successivi alla data della morte. Le detenzioni di Izzo e soprattutto Guido - quest’ultimo definitivamente in libertà dal 2009 - furono costellate da tentativi di evasioni ed evasioni riuscite, sebbene i due siano stati poi sempre ricatturati.

Dopo il processo

Sicuramente una delle conseguenze più interessanti del processo per il massacro del Circeo fu un cambiamento legislativo. Lo stupro, che fino al 1996 con il Codice Rocco veniva considerato un reato contro la morale, quell’anno divenne con la legge n. 66 del 15 febbraio reato contro la persona. Fu sicuramente una conquista per tutte le donne, raggiunta solo grazie alla pervicacia di Donatella Colasanti, che non smise mai di combattere. Si dice che sul letto di morte, il 30 dicembre 2005, abbia pronunciato le parole “Battiamoci per la verità”. La sua casa oggi ospita un centro antiviolenza.

Intanto nel 2004, Angelo Izzo aveva ottenuto la semilibertà per lavorare nella cooperativa “Città futura”. Tuttavia il 28 aprile 2005 commise quello che qualcuno considera un crimine fotocopia del Circeo, noto alle cronache come il massacro di Ferrazzano. In questa cittadina, in provincia di Campobasso, Izzo uccise Maria Carmela Linciano e la figlia Valentina Maiorano, due persone sotto copertura poiché moglie e figlia di un pentito di Scu che era in carcere con Izzo. Il quale fu condannato nuovamente all’ergastolo.

Questione di classe, politica o femminicidio ante litteram?

Quella del massacro dei Circeo è una vicenda che spinge ancora oggi a interrogarsi. Però all’epoca dei fatti alcuni intellettuali diedero vita a una diatriba bipolare.

Da un lato Italo Calvino che sul Corriere della Sera scrisse: “Nella Roma di oggi quello che sgomenta è che questi esercizi mostruosi avvengono nel clima della permissività assoluta, senza più l’ombra di una sfida alle costrizioni repressive, si presentano con la sguaiataggine truculenta delle bravate da caffè, con la sicurezza di farla franca di strati sociali per cui tutto è stato sempre facile, una sicurezza che fa passare in meno che non si dica dai pestaggi all’uscita della scuola alle carneficine nelle ville del week-end”. Per Calvino la violenza sarebbe qualcosa che scaturisce dalla società, in special modo dalla società romana del tempo.

Dall’altro lato Pier Paolo Pasolini, nelle sue “Lettere luterane” rispose a Calvino puntando l’attenzione sulla lotta di classe: “È cambiato il ‘modo di produzione’ (enorme quantità, beni superflui, funzione edonistica). Ma la produzione non produce solo merce, produce insieme rapporti sociali, umanità. Il ‘nuovo modo di produzione’ ha prodotto quindi una nuova umanità, ossia una ‘nuova cultura’ modificando antropologicamente l’uomo (nella fattispecie l’italiano). Tale ‘nuova cultura’ ha distrutto cinicamente (genocidio) le culture precedenti: da quella tradizionale borghese, alle varie culture particolaristiche e pluralistiche popolari. Ai modelli e ai valori distrutti essa sostituisce modelli e valori propri (non ancora definiti e nominati): che sono quelli di una nuova specie di borghesia”.

Ma c’è una terza via, più recente. Nel saggio “Per questi motivi” il magistrato Giancarlo De Cataldo formulava la tesi per cui l’omicidio del Circeo fosse un femminicidio ante litteram. In un’intervista a IlGiornale, De Cataldo spiegava: “Al tempo sarebbe stato molto difficile sia per Pasolini che per Calvino cogliere il dato del genere, nel senso che la società si è molto sensibilizzata su questo punto, enormemente sensibilizzata. Quindi adesso ci pare una riflessione che andava fatta anche allora, però allora i nostri momenti culturali erano proiettati altrove: i grandi intellettuali come Calvino e Pasolini consideravano la questione di genere meno importante della questione di classe”.

Una lettura ancora differente è invece nel film “La scuola cattolica” di Stefano Mordini, ispirato all’omonimo romanzo di Edoardo Albinati: i tre carnefici del Circeo vengono mostrati nel loro

retroterra, tra filosofia e violenza diffusa. Al film è seguito lo sceneggiato tv Circeo di Andrea Molaioli, che insieme al film ricordò, se ce ne fosse bisogno, come non possa mai cadere l’oblio su questa vicenda.Ti interessa l'argomento?