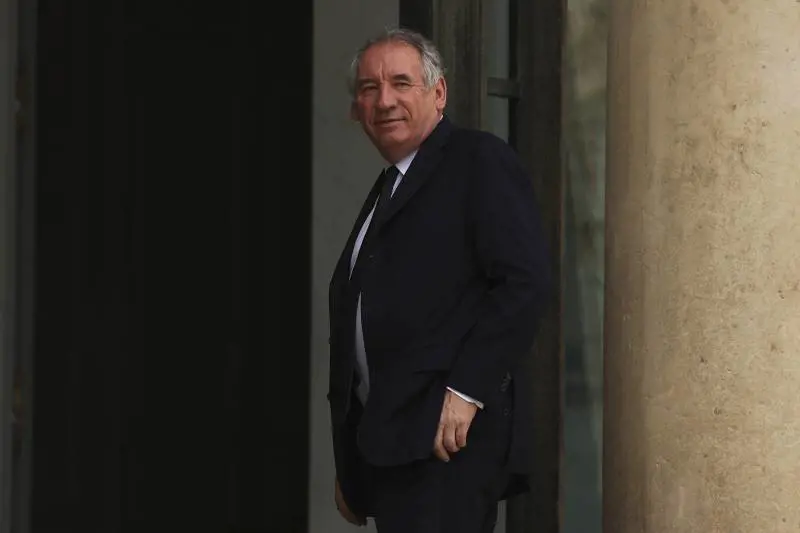

L'8 settembre è data cerchiata in rosso nel calendario della storia d'Italia. Potrebbe esserlo anche per la Francia. In futuro lo si potrebbe ricordare come l'innesco di una vera e propria crisi di regime. Quel giorno il Primo Ministro François Bayrou si presenterà di fronte all'Assemblea Nazionale alla ricerca di una improbabile fiducia. Ad oggi nessuno è disposto a scommettere che la riceverà. Si apriranno, allora, tre possibili scenari. Potrebbe formarsi un nuovo governo, debole come quelli che l'hanno preceduto. Ma non è facile immaginare un nuovo Presidente del Consiglio al quale si conceda anche soltanto di salire in sella. Macron potrebbe decidere di dimettersi, anticipando così le presidenziali previste per il 2027. Ma la sua sarebbe l'attestazione di una sconfitta; una mesta uscita di scena totalmente differente da quella che vide protagonista il Generale De Gaulle nel lontano 1969. Potrebbe, infine, essere sciolto il Parlamento. Ma è improbabile che nuove elezioni determinino una chiara maggioranza. Tutto ciò, sullo sfondo di un'inquietante iniziativa assunta da un movimento che ha nel nome il suo programma: "blocchiamo tutto". Su di essa aleggia il sospetto della longa manus di potenze straniere.

La Francia, insomma, è diventata la malata d'Europa. È percorsa da una inafferrabile rabbia sociale, che si manifesta persino nelle occasioni di potenziale festa (come accaduto da ultimo quando il Paris St Germain ha vinto la Coppa dei Campioni). Il suo stato sociale non sta più in piedi e il suo debito pubblico è fuori controllo. Le istituzioni per di più - a lungo un punto di forza -, si sono trasformate in un acceleratore della crisi. La V Repubblica abbisogna, infatti, di forze di destra e di sinistra che tendano verso il centro e che, per questo, fungano da vettori per l'integrazione dei partiti più estremi. I rapporti di forza, però, si sono ribaltati. E la prevalenza delle forze radicali sta concretizzando il rischio di una nuova Weimar: estreme maggioritarie ma tra loro incoalizionabili. In tanti - e da tempo sono convinti di una riforma che ridia al sistema l'elasticità perduta. Ma appaiono incapaci di accordarsi su una proposta concreta. Va poi considerato che questa crisi si produce mentre al centro dell'Europa l'altro colosso, la Germania, non si trova in una situazione semplice: né per quanto concerne l'economia né tanto meno la politica. La crisi recessiva non può dirsi superata. E i sondaggi d'agosto hanno incoronato l'Afd partito di maggioranza relativa, evidenziando allo stesso tempo un profondo scontento nei riguardi del neo-cancelliere Merz.

Ce ne è abbastanza per affermare che, rispetto a Francia e Germania, l'Italia stia viaggiando in controtendenza. Mentre lì sono al governo partiti che rischiano di essere surclassati da forze anti-europeiste, da noi l'esecutivo è guidato da un partito che sta effettuando una lenta conversione verso l'europeismo possibile. Dal punto di vista della stabilità governativa e della tenuta dei conti, inoltre, la nostra situazione appare oggi decisamente migliore. Possiamo trarne una conclusione. Per l'Italia si sono create le condizioni per un ruolo in Europa che fin qui essa non ha mai avuto. Tali condizioni non sono il frutto del caso. Giorgia Meloni ha certamente contribuito a determinarle. Ma riuscire a sfruttarle ora non è né facile né scontato. In politica estera sarà necessario prendere per mano le situazioni, non limitandosi a dimostrare di sapersi muovere con abilità.

In politica interna urge una iniziativa riformatrice più incisiva e una classe dirigente all'altezza di queste nuove ambizioni. Le crisi di crescita, d'altro canto, pongono sempre degli ostacoli impervi. Superarli può rivelarsi anche molto difficile. Ma far finta che non esistano non è la soluzione.