Mentre meditavo su cosa raccontare per le pagine de Il Giornale, mi raggiunge la notizia della morte di Giorgio Armani. La sua Arte ha rappresentato la variabile del Bello nel nostro tempo. Come Guido Reni, come Carracci, Armani sta nell'Olimpo del Classico, tanto che il pensiero della sua morte e la semplice parola "morte", accostati a Armani, suonano depotenziati, attutiti, come se non facessero, e non potessero fare mai, presa sul Bello che lui ha creato e diffuso. Ecco cosa intendo per "Variabile del Bello", una naturale Resistenza alla potenza nullificante della Morte. E così dovendo pensare a un artista per Armani, si è affacciato nella mia mente Raffaello.

E come i sommi Carracci e Guido Reni, emiliani come Armani (nato a Piacenza), non sarebbero stati tali se a Bologna non avessero avuto modo di ammirare e studiare un'opera fondamentale di Raffaello, l'Estasi di Santa Cecilia, così mi è difficile non accostare alla eleganza, alla misura, alla naturalezza di Armani, l'eleganza, la misura, la naturalezza di Raffaello. E anche Armani lo immagino, come Guido Reni, ad ammirare, negli anni della formazione, alla Pinacoteca di Bologna, l'Estasi di Santa Cecilia.

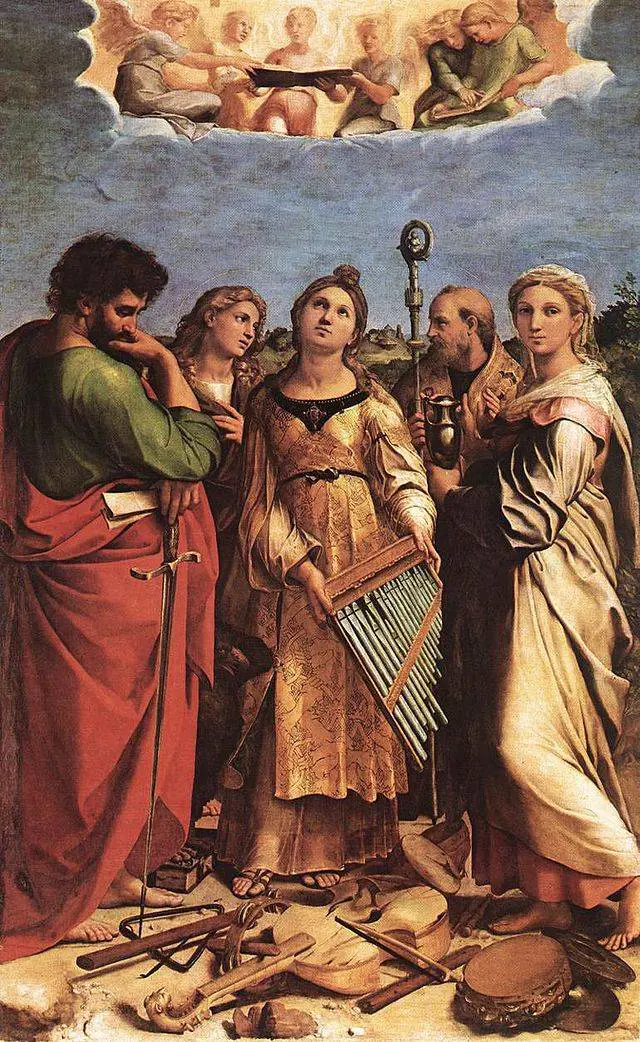

Come ci informa Giorgio Vasari, il quadro fu commissionato dal cardinale fiorentino Lorenzo Pucci, zio di Antonio Pucci che aveva instaurato un rapporto speciale con una donna trattata dai bolognesi alla stregua di una santa in vita, Elena Duglioli, ritenendola non solo una reincarnazione della martire Cecilia, in quanto anch'essa mantenutasi vergine dopo il matrimonio col notaio Benedetto dall'Olio, ma anche la figlia convertita di Maometto II, il conquistatore turco di Costantinopoli. Morto il marito (1516), la Duglioli si era ritirata presso la Marchesa di Monferrato, a Casale, tornando a Bologna solo nel 1518, anno in cui Antonio Pucci diventa vescovo di Pistoia. È probabilmente in questo lasso di tempo che il quadro di Raffaello dovette arrivare da Roma, ornando la cappella da poco conclusa della chiesa di San Giovanni del Monte, dove Pucci e la Duglioli avevano voluto che si conservasse una reliquia di Cecilia, considerata protettrice della musica e capace di suonare l'organo, divenuto perciò il suo attributo più frequente. Fatto, quest'ultimo, radicato in un passo del testo che ne raccontava l'edificante vicenda: "Cantantibus organis' Cecilia virgo in corde suo soli Domino decantabat", ("quando gli strumenti suonavano a festa, Cecilia vergine cantava in cuor suo per il solo Dio"). È in questa veste patronale che Raffaello rappresenta Cecilia, facendola accerchiare da santi cari alla Duglioli per integrità morale e vocazione a imbattersi in visioni o estasi: Paolo, Giovanni Evangelista, Agostino vescovo e la Maddalena, l'unica a non essere coinvolta nella meditazione, come se fosse appena arrivata, invogliando chi la guarda al coinvolgimento emotivo nella scena.

La santa, con i capelli raccolti, la veste dai colori intensi del fervore e la cinta di castità in vita, rivolge al cielo il volto gonfio e rubicondo, così come diventava quello della non più giovane Duglioli durante le sue visioni, per ascoltare la musica divina degli angeli evocata dal Libro dell'Apocalisse e da Sant'Agostino. Rispetto alla melodia celeste si dimostra l'inadeguatezza della musica degli umani, con la progressiva caduta delle canne di un organo portativo, e con gli strumenti gettati a terra come oggetti logori e inutili: sono strumenti di genere "cittadino" (la viola da braccio), come l'estetica neoplatonica li classificava, e anche di genere "rustico/incolto" (flauti e ritmici quali il triangolo, il timpano, il cembalo, il tamburello a sonagli). Questi ultimi, abbandonati, potrebbero essere considerati la prima allegoria della caducità dei sensi in forma di natura morta, e per essi Vasari ha coniato un commento meraviglioso: "oltra che sono sparsi per terra instrumenti musici che non dipinti, ma vivi e veri si conoscono". Vivi e veri. E rimandano al cantantibus organis, ossia al momento in cui, a festeggiamenti nuziali ancora in atto, la novella sposa del militare Valeriano ribadiva il suo voto di castità rivolgendo un silenzioso inno a Dio. Religione e musica combaciano nel discorso raffaellesco: in un momento in cui la musica mondana, "villana" in quanto di derivazione popolare, conosceva grande successo nelle corti di tutta Europa, qui se ne stigmatizza il lato pagano, capace di solleticare gli istinti più umani, preferendogli ancora la musica sacra, polifonica col solo accompagnamento dell'organo, come equivalente della preghiera che induce l'anima alla contemplazione divina. Per sollevarsi dal livello della terra (la zolla vicina agli strumenti) è quindi necessaria una nuova conversione dal profano al sacro come quella che sta portando Maddalena a unirsi agli altri santi. Solo in questo modo la musica potrà esprimere, secondo la teoria neoplatonica che i Pucci conoscevano attraverso Marsilio Ficino, l'armonia mundi alla base dell'universo, traducendo in suono gli accordi numerici intuiti a suo tempo da Pitagora. Tutto quadra a meraviglia, tutto è misura in questo teorema in cui forme impeccabili devono corrispondere a concetti eccelsi, come negli abiti disegnati da Armani. E Vasari scrive: "trema la carne, vedesi lo spirito, battono i sensi alle figure sue e vivacità viva vi si scorge".

E quel volto dagli occhi all'insù, tondo e rosato come mai una santa aveva mostrato prima, sarebbe diventato, con Guido Reni, l'emblema della perfezione più divina. Ancora Vasari esprime l'unicità di Raffaello, che non è pittore ma quasi un Dio.

Non riproduce ma crea cose vere e vive: "E nel vero che l'altre pitture, pitture nominare si possono, ma quelle di Raffaello cose vive: perché trema la carne, vedesi lo spirito, battono i sensi alle figure sue e vivacità viva vi si scorge; per il che questo li diede, oltra le lodi, che aveva più nome assai".