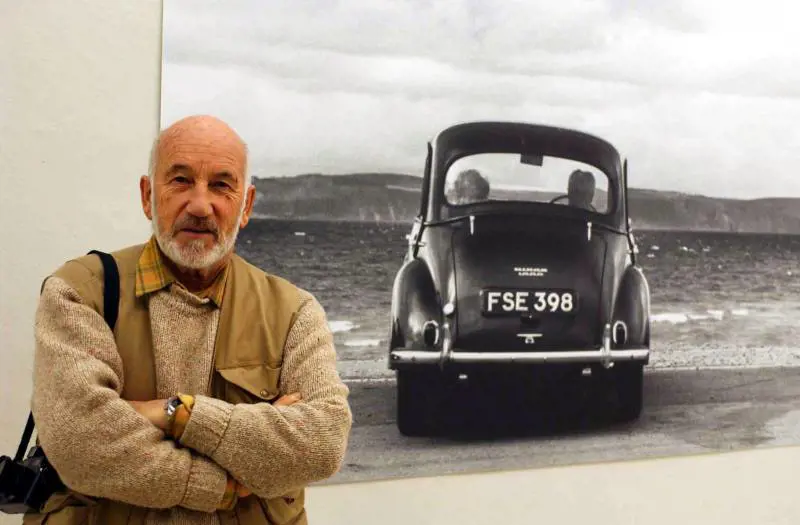

Chi è stato, chi era? Mai rispondere a una domanda come questa. Fosse pure con le sue stesse parole, con la definizione che lui, con caparbietà, dava di sé stesso - ugualmente: mai accettare bilanci. Sarà Dio a dirci se Gianni Berengo Gardin fosse soltanto un fotografo, un documentarista, come lui diceva di sé stesso, oppure un artista, anzi un grande artista, come lui paventava di essere chiamato. "Io non sono un artista", "Non chiamatemi artista" non sono frasi da prendere alla lettera: sono dichiarazioni di poetica, e non definiscono solo un gigante come Berengo Gardin, ma anche altri giganti, come il suo grande amico e quasi-discepolo Gabriele Basilico, che a chiamarlo artista si risentiva, come per un involontario insulto. L'immensa opera di Gianni Berengo Gardin non dissipa dubbi sul senso di quelle parole. Però concede spazio a qualche ipotesi.

Un giorno Berengo Gardin venne a casa mia per ritrarmi. Io non sapevo chi fosse. Ero un giovanotto, neo-scrittore (scrittore è chi pubblica, non chi scrive), spocchioso come chiunque si trovi al centro di una improvvisa, fittizia notorietà. Era il tempo in cui gli uffici stampa dicevano "non si parla d'altro che di te". Berengo mi doveva fotografare per un'importante rivista dove si sarebbe parlato di me, e sinceramente non so se quella foto sia poi stata scattata oppure no. Voleva vedere il posto dove scrivevo, un angolo nella mia camera da letto, niente studio perché lo studio era stato occupato dai miei bambini piccolissimi. Ma ci furono delle difficoltà, c'era qualcosa che non riusciva a vedere, mi chiese più volte di spostarmi ma intanto la luce calava, c'era qualcosa di sbagliato, e alla fine disse che sarebbe tornato ma non tornò.

Il vero incontro con Berengo Gardin avvenne per me anni dopo, con le sue immagini di Venezia. Venezia è una città che si può decidere di non conoscere. La conoscenza è uno scontro, che a volte si può evitare. Produrre quelle infinite cartoline, gli infiniti acquerelli, le cartoline-acquerello con Rialto, il Campanile di S. Marco, i piccioni visti dai tavolini del Caffè Florian equivale a fotografare il cappuccino con brioche che stai per mangiare (come mi disse Basilico) ed è la caparbia testimonianza del non-incontro con Venezia. Chi però la vuol conoscere non può che guardarla con gli occhi di chi la ricreò da capo, ossia Gianni Berengo Gardin. Le sue immagini - come direbbe Giovanni Testori - restano attaccate a Venezia, dalle prime, splendide, degli anni '60 a quelle in cui, da grande reporter, documentò l'invasione dello spazio lagunare da parte delle immense navi da crociera. Lui ci ha insegnato a guardare Venezia senza doverla sempre umiliare. Questo è ciò che Berengo Gardin chiamava documentare. Questo era a suo avviso, il lavoro non dell'artista, ma del reporter. Non so se questi grandi uomini immaginassero l'artista come un creatore di mondi fittizi, universi fantastici. Se fosse così, farebbero benissimo a opporre, a quella fastidiosa parola, il loro cave canem. Ma è così?

Oggi mi tornano alla memoria tante, tantissime altre immagini di Berengo. Ripenso al suo modo di documentare realtà di pura ingiustizia, come i manicomi all'epoca della riforma Basaglia - e, anche in questo caso, io credo che il senso di quella riforma si sia comunicato a noi anche e soprattutto grazie a quelle immagini. In questo senso è giusto ripetere, con lui, che il fotografo, prima di essere un artista, è un antropologo, un sociologo, un giornalista e anche un politico.

Ma non è soltanto questo, perché se fosse soltanto questo la fotografia si ridurrebbe alla ricerca delle anomalie, dei malfunzionamenti, delle turpitudini, in altre parole delle differenze socialmente e politicamente rilevanti. Ma cosa sia poi rilevante (anche politicamente) in un'immagine non si può ridurre a questo, perché le differenze, i punti rilevanti in un'immagine, in uno sguardo, sono molti di più. Ripenso ai suoi meravigliosi scatti dedicati alla vita di tutti i giorni, magari in Inghilterra, o in Russia, o in Francia, a quelle cose che accadono ogni istante e ci passano sotto gli occhi senza che noi riusciamo a vedere cos'hanno di speciale, ossia di vero (solo la verità è speciale), perché per cogliere il punto esatto delle cose, dove essere finalmente si rivelano, ci vuole tanto lavoro.

Ho sentito parlare, a proposito di Berengo, di due milioni di scatti, ossia due milioni di pensieri colti non perché frullavano nella testa ma perché la realtà pensa, i fatti pensano in barba alle interpretazioni - e un fotografo odia le interpretazioni: guarda e documenta, e questo è il Pensiero.

Così tra l'immagine-shock di un manicomio negli anni '60 e quella di un cittadino russo sorpreso nel tempo libero si stabilisce un nesso, e questo nesso crea il vero scandalo, perché ciò che conta (anche politicamente) è il momento della verità, la densità dell'istante, quando tutto si rivela. Ci si indigna, ci si intenerisce, ci si meraviglia, ma quello che resta, quello che permane (oltre il rilascio emotivo) "lo fondano i poeti", diceva Hölderlin.

In questo senso mi permetto di dissentire da Berengo Gardin. L'artista non è definito dai mondi che crea, ma dalla quota di verità e di realtà che sa cogliere.

L'artista, il poeta si occupa dell'invisibile (se necessario) solo per raccontaci davvero il visibile. Forse, il pomeriggio in cui venne a casa mia per fotografarmi quest'uomo di cui ignoravo la grandezza vide troppe cose non necessarie e non riuscì a vedere quello che cercava. Forse cercava me e non mi trovò.