da Torino

Sola e isolata, senza alcuna possibilità economica o riconoscimento dal mondo culturale, nella dimenticanza di ogni suo legame con il padre e con l'universo delle lettere che l'aveva ispirata per tutta la vita, muore nel 1926 in Italia, nel sanatorio bolzanino Grieserhof (è sepolta nel cimitero di Oltrisarco a Bolzano), Ljubov' Dostoevskaja, figlia di Fiodor e anch'essa scrittrice, alla soglia dei sessant'anni. Pochi giorni prima della morte, un console cecoslovacco le fece visita, nella speranza di aiutarla e scrisse di quell'incontro: «Devo dolorosamente constatare che la figlia del più famoso scrittore al mondo sta morendo in miseria».

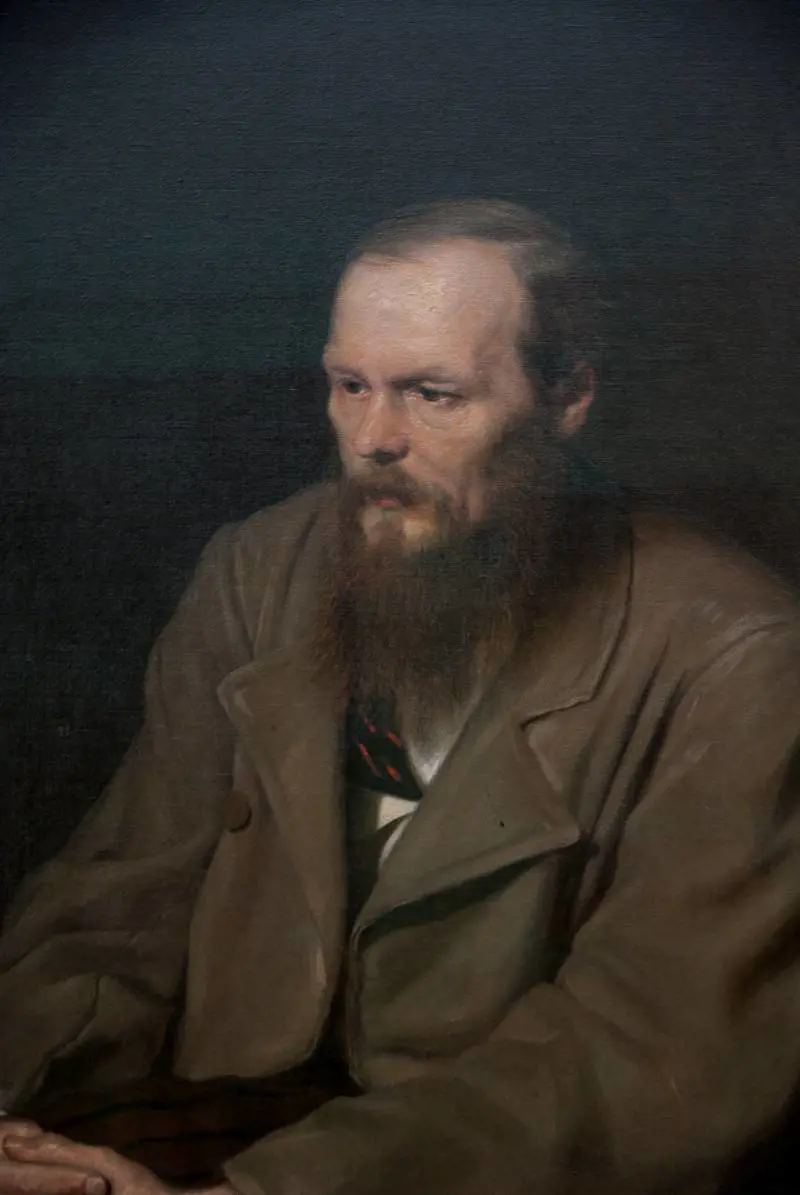

Al Salone di Torino l'editore Luni presenta quest'anno due opere della Dostoevskaja che potrebbero alleviare almeno in parte quell'oblio, che perdura ancora oggi. Si tratta di Vita di Dostoevskij narrata da sua figlia (pagg. 368, euro 25) e di L'emigrante. Tempi moderni (pagg. 224, euro 22), entrambi tradotti da Marina Mascher, entrambi pubblicati con il contributo dell'Associazione Culturale Rus di Bolzano, che della memoria dell'autrice ha fatto una delle sue missioni. Se L'emigrante, nato in occasione di un soggiorno della Dostoevskaja a Roma, è un memoir in bilico tra romanzo, storia personale, milieu e salotti della città - in particolare quello del conte Luigi Primoli, discendente di Napoleone - la biografia del padre parte da più lontano - vicende precedenti alla sua nascita e al secondo matrimonio di Dostoevskij di cui ella è il frutto, di eccezionale interesse perché solo Liuba poteva conoscerle per arrivare fino alla morte del genio moscovita.

Nella sua introduzione alla biografia (la cui traduzione è condotta sulla base del testo rivista da Liuba, quello originale francese pubblicato nel 1926 a Parigi dalle Éditions Émile- Paul Frères, traduzione che seguiva la prima traduzione italiana, a cura di Maria Letizia Lombroso, pubblicata nel 1922 dal Fratelli Treves), Aimée soprannome con cui Liuba è nota fuori dalla Russia nel rievocare le modalità che l'hanno portata a pubblicare la vita di Fiodor suo padre, scrive: «Il 30 ottobre 1921 la Russia si accingeva a festeggiare il centenario della nascita di Fiodor Dostoevskij. I nostri scrittori, i nostri poeti speravano di celebrare in versi e in prosa questo grande scrittore russo... A sua volta, la famiglia Dostoevskij sperava di pubblicare in quell'occasione i documenti inediti conservati al Museo storico di Mosca. Mia madre voleva pubblicare i propri ricordi dell'illustre marito; quanto a me, avevo intenzione di scrivere una nuova biografia di mio padre e di raccontare al pubblico i miei ricordi d'infanzia. Questa bella festa non potrà aver luogo. Una terribile tempesta è passata sulla Russia, distruggendo tutta quanta la nostra civiltà europea. La rivoluzione, predetta tanto tempo fa da Dostoevskij, è scoppiata dopo una guerra sciagurata».

Visto che il centenario del padre non può essere celebrato in Russia, Liuba decide di accendere l'attenzione dell'Europa: «Tanto più che tutta la mia fortuna è rimasta nelle mani dei bolscevichi». Così promette, e mantiene, per chi avrà la fortuna di tenere il libro tra le mani, dettagli inediti sulla vita del padre: aveva solo undici anni quando lui morì e se non tutto è ricordo e molto è giudizio - come precisa l'illuminante introduzione di André Suarès all'edizione originale francese - «l'enigma smisurato» che è Dostoevskij prende un poco di luce proprio dalla normalità del russo, anzi, del «bravo lituano» quale lo considera sua figlia, dal romanzo familiare che ne fa Liuba. La biografia della figlia ci da quindi, come conclude Suarès, nuove ragioni non solo per ammirare lui, ma per farsi amare lei stessa.

Sono dunque i dettagli che rendono l'edizione Luni tanto più interessante, dettagli domestici di potente delicatezza, che si snodano tra la fatica della scrittura, i debiti, la malattia, l'amore per la famiglia. «Non l'ho mai visto in vestaglia o in pantofole, che i russi hanno l'abitudine di tenere per buona parte della giornata. Era vestito di tutto punto fin dal mattino, con le scarpe, la cravatta, indossava una bella camicia bianca con il collo inamidato. Mio padre aveva sempre dei begli abiti; perfino quando era povero, li faceva confezionare dal miglior sarto della città. Curava molto i suoi vestiti, li spazzolava personalmente e possedeva il segreto per conservarli a lungo come nuovi. Se gli capitava di farci una macchia di stearina spostando le candele, toglieva immediatamente la giacca e pregava la domestica di smacchiarla. Le macchie mi danno fastidio si lamentava. Non posso lavorare avendole addosso. Ci penso tutto il tempo, invece di riflettere sulla mia opera».

Il sacro momento del tè molto forte con gli amici in sala da pranzo, l'irritazione per il minimo disordine, la dacia estiva di Staraja Russa, in riva al fiume Pererytica, dove ai muri sono appesi rotoli che raffigurano cinesi mostruose con unghie di un metro e piedi schiacciati in scarpe da bebé, la pazienza della sua seconda moglie e madre di Liuba, Anna Grigorevna Snitkina, che stenografava le sue opere sotto dettatura («È probabile che Dostoevskij non avrebbe potuto scrivere tanti romanzi se sua moglie non avesse avuto l'idea di imparare la stenografia»), la scrittura di Fiodor, di eleganza «gotica», come i disegni di teste e profili che vergava macchinalmente su ogni manoscritto. E poi ancora la moglie come primo lettore di ogni cosa, lettore cui chiedeva sempre un parere, che veniva elargito con l'astuzia dovuta alla fragilità di un genio: «Mia madre si guardava bene dal criticare. Le critiche cattive dei giornali causavano molta pena a suo marito e non voleva aggiungerne di più. Tuttavia, temendo che i complimenti diventassero monotoni, mia madre azzardava qualche leggera osservazione. Se l'eroina del romanzo era vestita di blu, la vedeva in rosa; se un armadio si trovava a sinistra nella scena, preferiva vederlo a destra; cambiava la forma del cappello dell'eroe e a volte gli tagliava la barba. Dostoevskij si affrettava a fare le correzioni richieste credendo ingenuamente di fare così un grande piacere alla moglie».

E di nuovo gli scherzi del pesce d'aprile, tradizione di famiglia, le conversazioni letterarie con Liuba durante il pranzo, i camei su Turgenev, Tolstoj, Goncarov e molti altri e poi i capitoli finali, i più dolorosi. La malattia, la morte e il distacco di Liuba dal padre e sulla sua eredità di parole: «Non per niente ero la figlia di uno scrittore; il bisogno di creare delle scene, dei gesti, delle parole era presente in me».