Mesi fa, nell'ottantesimo della fine della Seconda guerra mondiale, suscitò qualche perplessità, se non altro fra gli storci, l'idea che a festeggiarla sul Vecchio continente in qualità di vincitori ci fossero solo potenze occidentali. Non era per la verità un fatto del tutto nuovo, perché per l'intero dopoguerra e finché esistette l'Urss l'Occidente fece più o meno finta di aver sconfitto il nazismo da solo e che quella vittoria la si fosse ottenuta in nome della libertà e della democrazia di tutti. C'era dietro questa vulgata una gigantesca coda di paglia, a partire dal fatto di una guerra scoppiata per difendere la Polonia dall'aggressione nazista e che si era conclusa con una Polonia sotto il terrore stalinista, e dall'aver travestito quello che era stato un matrimonio di convenienza, contro un nemico a un certo punto divenuto comune, con una dittatura che non solo fino a poco tempo prima era stata ideologicamente avversa alle democrazie liberali, ma di quel nemico, Hitler, appunto, era stata alleata, nel senso che aveva stretto con lui un trattato di non belligeranza, proprio in Polonia...

La coda di paglia si faceva tanto più folta se si andava a guardare un po' più da vicino come, fra la fine del 1941 e ancora agli inizi del 1943 Inghilterra e Usa avessero, per supponenza o miopia politica, ci torneremo più avanti, perso l'occasione di negoziare con Stalin da posizioni di forza e stabilirne fin da allora i confini postbellici. Dopo, non solo non sarebbe stato più possibile, ma i trionfi militari lungo un fronte che misurava tremila chilometri, dal Baltico ai confini meridionali dei Balcani, unito a un tributo immenso di vite umane, otto milioni di soldati sovietici, avrebbe fatto di Stalin il vincitore tanto sul campo di battaglia quanto su quello dell'accordo postbellico che ne sarebbe seguito, in pratica l'intera Europa orientale, Germania orientale compresa, ai suoi ordini.

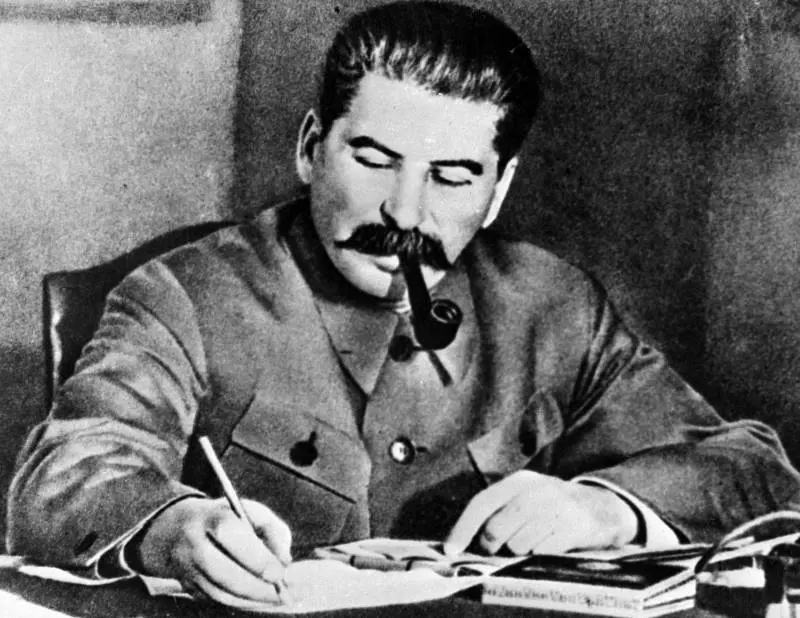

È questa la convincente chiave di lettura dello storico Jonathan Dimbleby nel suo 1944. Finale di partita (Feltrinelli-Gramma, traduzione di Roberto Serrai, 704 pagine, 26,60 euro) che non a caso ha per sottotitolo Come Stalin vinse la guerra...

Va detto che a facilitare la supremazia di Stalin concorsero le divergenze fra Churchill e Roosevelt, gli altri due grandi attori delle conferenze prima di Teheran, poi di Yalta. Agli occhi del presidente americano, l'approccio britannico era di tipo imperiale, in netta contraddizione con quell'afflato democratico e universale proprio di una nazione che nella guerra in Europa era entrata malvolentieri e perché costretta. Come scrive Dimbleby, «Roosevelt era molto meno preoccupato di Churchill dall'impostazione dittatoriale o dalle ambizioni strategiche del leader sovietico. Era determinato a forgiare un'alleanza con L'Unione Sovietica che non solo permettesse alle due potenze di conciliare le reciproche differenze, ma anche - insieme a Gran Bretagna e Cina sotto l'ombrello delle Nazioni Unite - assegnare loro la responsabilità condivisa di proteggere il diritto di ogni nazione, a prescindere dalle dimensioni, dal potere o dall'orientamento politico, a determinare il proprio futuro senza ingerenze interne. Fu questa convinzione ingenua e sincera a spingere il presidente degli Stati Uniti a guardare on profonda avversione alle prospettive di un mondo del dopoguerra diviso in sfere di influenza e a considerare affine al tradimento qualunque indizio, per quanto labile, che il suo alleato britannico nutrisse ancora illusioni imperiali».

Dietro la dolciastra retorica con cui Stalin diveniva per Roosevelt «lo zio Joe», c'era insomma, di là dalla sua «convinzione ingenua e sincera» di cui parla Dimbleby, una sostanziale ignoranza mista a disinteresse sulla realtà europea, geografica, politica, sociale, nonché una sottovalutazione delle mire espansioniste di Stalin che si univa a una sopravalutazione del ruolo degli Stati Uniti come esempio e guida per il mondo a venire.

Va detto che sulla sottovalutazione, ancora a Yalta, Churchill non fu da meno, il che è ancora più grave, considerato il suo anti-bolscevismo pregresso. Come osserva Dimbleby, anche il premier britannico si lasciò convincere «che Stalin non fosse più il tiranno comunista prebellico che aveva terrorizzato l'Unione Sovietica; che in qualche modo si fosse forgiato nella fornace della guerra e fosse divenuto un uomo di pace; che ci si potesse fidare di lui per interpretare le ambiguità dei comunicati ufficiali del vertice nei modi che gli altri due avrebbero desiderato».

Anche quando, suo malgrado, Roosevelt dovette prendere atto che erano proprio le «sfere di influenza» quelle che si sarebbero prospettate a guerra finita, e che «le questioni europee erano così complesse che voleva restarne fuori il più possibile, fatta eccezione per ciò che riguardava la Germania», la «resa incondizionata» che di quest'ultima veniva chiesta fu l'ulteriore dimostrazione di come gli Stati Uniti considerassero l'Europa, quella orientale, ma anche il suo alleato insulare e occidentale una «quantité negligeable», ovvero qualcosa di cui non tenere conto. La sconfitta tedesca senza se e senza ma, scrive Dimbleby, era per Washington «un mezzo per arrivare a un fine superiore, una precondizione per la creazione del nuovo ordine mondiale tanto caro al presidente per cui, dopo la sconfitta del Giappone, l'Unione Sovietica sarebbe stata un partner cruciale. Per Londra, la vittoria non comportava solo la distruzione dell'esercito nazista, ma anche la creazione di un potente baluardo occidentale nel cuore di un continente frammentato, contro la minaccia dell'espansionismo sovietico. Per gli americani, la città di Berlino era u obiettivo militare secondario; non importava molto se veniva conquistata dai russi o dagli alleati»...

Si spiega così perché Eisenhower, che era allora il comandante in capo delle forze alleate, senza nemmeno consultarsi con il suo presidente, tanto dava per scontato il suo assenso, ma naturalmente senza preoccuparsi di informare Churchill, comunicherà a Stalin che i piani per le sue prossime avanzate «escludevano un attacco a Berlino».

Come spesso, se non sempre, accade, ciò che avvenne dopo mise in evidenza quanto di sbagliato c'era stato prima, uno strapotere sovietico che imponeva la sua legge su metà del Vecchio continente, dando ragione a chi, come il ministro degli Esteri britannico Anthony Eden, già nel marzo 1942 aveva previsto: «Considerando che la Germania sarà sconfitta, che la potenza militare sarà distrutta, le posizioni della Russia sul continente europeo saranno inattaccabili. Il prestigio russo sarà così grande che l'instaurazione di regimi comunisti nella maggior parte dei Paesi europei sarà fortemente facilitata».

Succeduto a Roosevelt, Truman dovette in pratica fare il suo esatto contrario, con Stalin che da partner di un mondo libero tornava ad essere il nemico principale di quello stesso mondo. Ma come osserva Dimbleby, il crollo dell'Urss e la fine del comunismo mezzo secolo dopo hanno riproposto, paradossalmente rovesciato di segno, il problema del peso specifico della Russia all'interno dello spazio europeo.

Nel 1991, ancora con Gorbacev, l'Occidente, ma sarebbe più giusto dire gli Stati Uniti, aveva dato rassicurazioni verbali su fatto che la Nato non avesse alcuna intenzione di espandere i suoi confini oltre la frontiera di quella che era ancora la Germania dell'Est. Tempo un anno, l'ombrello Nato cominciò invece ad aprirsi sempre di più, a confermare la posizione egemonica americana sul continente. Era una strategia pericolosa, come George Kennan, che pure era stato il principale artefice della politica statunitense di contenimento sovietico, stigmatizzò con parole che lette oggi sono altrettanto illuminanti di quelle di Eden mezzo secolo prima. L'allargamento della Nato, scrisse, «sarebbe stato l'errore più fatale della politica americana dopo la Guerra fredda. Avrebbe infiammato le tendenze nazionalistiche, antioccidentali e militariste nell'opinione pubblica russa; avrebbe avuto un effetto negativo sullo sviluppo della democrazia russa; avrebbe restaurato l'atmosfera della Guerra fredda nelle relazioni fra Est e Ovest e avrebbe spinto la politica estera russa in una direzione decisamente di non nostro gradimento».

La guerra in Ucraina

viene da lì e Dimbleby, in questo passato che ritorna non può che affidarsi alle parole di un poeta come T.S. Eliot nel primo dei suoi Quattro Quartetti: «Tempo presente e tempo passato sono forse presenti nel tempo futuro».